http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_19.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/lage-de-croissance.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_17.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_16.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_15.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur.html

Bibliographie et Table des Matières

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2011/05/une-histoire-de-saint-jean-sur-richelieu.html

première

succursale de vente Singer au Canada est ouverte à Toronto en 1857 et en

1883 la Singer commençait à manufacturer dans son usine de Montréal. Son

succès contraignit la maison-mère à trouver un nouvel endroit où produire ses

machines à coudre destinées à l’exportation en Amérique du Sud. En 1903,

toujours sur sa lancée, Singer poussa son regard vers Saint-Jean, située

au cœur des voies de communications fluviales et ferroviaires. La compagnie

fait promesse à la Ville d’employer 2 000 personnes dès ses débuts et près d’un

millier juste pour la construction de l’usine, appelée à devenir la plus grosse

du Canada. Le Conseil municipal pense aux retombées qu’une telle entreprise

peut générer. En retour, la compagnie se protège en faisant inscrire dans le

contrat l’octroi de terrains et de privilèges, ainsi que l’exemption de taxes

et la concession de droits que la Ville lui fait.[1]

Il y a bien quelques réticences au début, mais Le Courrier de Saint-Jean, journal

de Jacques-Émery Molleur, se charge de faire la propagande pour faire accepter

la venue de la Singer. Cette propagande ira au-delà de toutes

espérances. On discute beaucoup des concessions qu’exige la compagnie :

première

succursale de vente Singer au Canada est ouverte à Toronto en 1857 et en

1883 la Singer commençait à manufacturer dans son usine de Montréal. Son

succès contraignit la maison-mère à trouver un nouvel endroit où produire ses

machines à coudre destinées à l’exportation en Amérique du Sud. En 1903,

toujours sur sa lancée, Singer poussa son regard vers Saint-Jean, située

au cœur des voies de communications fluviales et ferroviaires. La compagnie

fait promesse à la Ville d’employer 2 000 personnes dès ses débuts et près d’un

millier juste pour la construction de l’usine, appelée à devenir la plus grosse

du Canada. Le Conseil municipal pense aux retombées qu’une telle entreprise

peut générer. En retour, la compagnie se protège en faisant inscrire dans le

contrat l’octroi de terrains et de privilèges, ainsi que l’exemption de taxes

et la concession de droits que la Ville lui fait.[1]

Il y a bien quelques réticences au début, mais Le Courrier de Saint-Jean, journal

de Jacques-Émery Molleur, se charge de faire la propagande pour faire accepter

la venue de la Singer. Cette propagande ira au-delà de toutes

espérances. On discute beaucoup des concessions qu’exige la compagnie :«Or, ces concessions : c’était la livraison franche et nette de toute charge d’un terrain de 26 acres, une exemption de taxes et de contribution foncières pour une période de 20 ans, la ville s’engageait de plus à fournir et à ses frais pour l’usage exclusif de la compagnie une voie ferrée pour relier le terrain de l’usine à celui du Grand-Tronc; un quai sur le bord de la rivière Richelieu avec des hangars appropriés, lequel sera relié à l’usine par un tramway construit par la municipalité sur la rue Saint-Paul, enfin fournir toute la quantité d’eau dont la compagnie aura besoin. Mais cette dernière mesure allait coûter cher à la corporation de la Ville de Saint-Jean».[2]

«Le Courrier de Saint-Jean reprochera les dépenses occasionnées pour la construction de ce canal en 1909, lorsque la situation à Saint-Jean sera critique (crise économique) et qu’on s’apercevra que la Singer ne remplit pas ses promesses, n’employant que 500 hommes. Le journal profitera de la tenue d’élections municipales pour remettre en question le rôle du conseiller Alphonse Gervais, qui se présentait maintenant comment maire, et qui avait agi comme président du comité des finances lors du règlement 92…»[3]

«Rien qu’en surface de planchers, la nouvelle manufacture était 25 fois plus grande que l’usine originale de Montréal. Outre la machinerie, de production ordinaire, elle possédait sa propre fonderie et sa centrale de force motrice ainsi qu’un réseau étendu de voies ferrées. Au cours de sa première année d’opérations, elle produisait plus de 50 000 machines à coudre. Aujourd’hui, elle est capable de produire plusieurs fois ce nombre annuellement».[5]

«Les ouvriers de Saint-Jean furent les premiers à se plaindre des mauvaises conditions de travail et de l’exploitation dont ils se sentaient les victimes par la firme de New York. Il faut cependant ajouter que les ouvriers johannais recevaient des gages inférieurs à ceux de Montréal et des environs; et inférieurs à ce que l’union ouvrière de Saint-Jean recommandait pour les employés de la construction.C’est ainsi que les travailleurs de Saint-Jean déclencheront une grève spontanée afin d’obtenir justice; c’est-à-dire une augmentation de salaire et le même nombre d’heures que les autres employés. La compagnie américaine se montrera intransigeante face à ses employés inorganisés, elle se mit tout simplement en lockout.

Lors de cette grève on essaiera de dénigrer le mouvement ouvrier en mettant sur le dos de l’Union ouvrière de Saint-Jean la responsabilité du conflit.Les leaders ouvriers locaux : Dionne, Lamoureux et Lasnier durent apporter un démenti formel dans les journaux locaux…Les leaders syndicaux condamnaient les petits entrepreneurs mais en même temps l’action des grévistes, ces derniers non syndiqués, se voyaient abandonnés à leur sort.On peut se demander si ce manque d’appui de l’Union ouvrière de Saint-Jean n’a pas contribué à étouffer le mouvement de protestation spontanée des ouvriers johannais? Toujours est-il qu’on entendit plus parler de ce conflit dans les journaux locaux. Il est difficile de parler ici de victoire patronale ou ouvrière car les sources se font discrètes à ce sujet».[6]

moulins à coudre. En décembre 1906, la production quotidienne s’élève à

1 200 machines. Les dimensions de l’usine font qu’à ses débuts, Singer apparaît

véritablement comme une ville dans une ville, fonctionnant de manière autonome.

Sa voie ferrée occupe le centre de la rue Saint-Paul et s'étire sur une

distance de 8 kilomètres. La locomotive Singer, aussi surnommée le «p'tit char», est alimentée par un courant de 240 volts. En fonction depuis les

débuts de l'usine, il semblerait que le «p'tit char» aurait cessé de

fonctionner à l'hiver 1918. Selon les souvenirs, le «p'tit char», de

couleur rouge, était conduit par un employé qui faisait sonner la cloche pour

avertir les gens de son passage :

moulins à coudre. En décembre 1906, la production quotidienne s’élève à

1 200 machines. Les dimensions de l’usine font qu’à ses débuts, Singer apparaît

véritablement comme une ville dans une ville, fonctionnant de manière autonome.

Sa voie ferrée occupe le centre de la rue Saint-Paul et s'étire sur une

distance de 8 kilomètres. La locomotive Singer, aussi surnommée le «p'tit char», est alimentée par un courant de 240 volts. En fonction depuis les

débuts de l'usine, il semblerait que le «p'tit char» aurait cessé de

fonctionner à l'hiver 1918. Selon les souvenirs, le «p'tit char», de

couleur rouge, était conduit par un employé qui faisait sonner la cloche pour

avertir les gens de son passage :«Son "petit train" faisait la navette du quai à l’usine, transportant la glaise, le sable et la fonte en gueuse dont on se servait dans la fonderie. La compagnie générait sa propre force motrice et possédait son réseau ferroviaire ainsi que sa brigade de pompiers. Les pompiers étaient des volontaires, travaillant dans la sous-division du département de l’entretien de l’usine…

Elle pensait même construire des logements pour ses ouvriers sur son terrain étant donné la pénurie qui subsistait en la matière à Saint-Jean, au début du siècle. Ce projet n’aura pas de suite car sinon on aurait pu dire que Singer formait véritablement une petite ville».[7]

petite ville comme

s’il avait été parachuté des airs. En 2 ans, sa construction avait soulevé une

poussière qui mit du temps à retomber. Avec elle, de nouvelles usines

étrangères vinrent s’établir à Saint-Jean. Le 1er avril 1906, lorsque le

sifflet bien connu des usines appela ses employés au travail, répétant à tous

les jours, pendant des décennies, le même sifflement, et surtout à tous les 11

novembre, à 11 heures (rappel de l'armistice de 1918), cette voix du

progrès, comme l’appelait Le Canada-Français rythmait comme le

battement d’un cœur la petite ville qui était soudainement devenue grande.

petite ville comme

s’il avait été parachuté des airs. En 2 ans, sa construction avait soulevé une

poussière qui mit du temps à retomber. Avec elle, de nouvelles usines

étrangères vinrent s’établir à Saint-Jean. Le 1er avril 1906, lorsque le

sifflet bien connu des usines appela ses employés au travail, répétant à tous

les jours, pendant des décennies, le même sifflement, et surtout à tous les 11

novembre, à 11 heures (rappel de l'armistice de 1918), cette voix du

progrès, comme l’appelait Le Canada-Français rythmait comme le

battement d’un cœur la petite ville qui était soudainement devenue grande. D’abord, au tournant du siècle, s’établit la manufacture de la Vandeweghe

Limited, compagnie anglaise employant 150 ouvriers et dont la spécialisation

est le nettoyage et la teinture des peaux de phoques canadiens (Canadian

Seal). Elle occupe un terrain de 5 acres (50 000 pieds² de planchers) situé à l’angle des actuelles

rues Saint-Jacques et le Boulevard du Séminaire :

D’abord, au tournant du siècle, s’établit la manufacture de la Vandeweghe

Limited, compagnie anglaise employant 150 ouvriers et dont la spécialisation

est le nettoyage et la teinture des peaux de phoques canadiens (Canadian

Seal). Elle occupe un terrain de 5 acres (50 000 pieds² de planchers) situé à l’angle des actuelles

rues Saint-Jacques et le Boulevard du Séminaire :«Jusqu’à l’incendie qui détruisit ses édifices en 1927, la manufacture de Saint-Jean de la Vandeweghe Limited était la plus vaste "dans son genre" de tout l’Empire britannique. Le siège social et l’entrepôt de distribution, de la rue Saint-Paul à Montréal, approvisionnait les salles de montre et entrepôts de la Vandeweghe Limited à Londres (Angleterre), Toronto et Winnipeg (Canada)».[8]

par 80 et suffisamment équipé pour fournir de l’emploi à 1 000 travailleurs.

L’édifice subsiste toujours. Après avoir abrité la compagnie Mantex, il est

devenu un édifice à condos. Cette même année 1911, des industriels locaux,

Armand et Édouard Ménard ouvrent une distillerie à Iberville spécialisée dans

la production des boisseaux gazeuses Ménard, distribuées en bouteille et dont

le format suggère l’étiquette commerciale la pochette à Ménard. En 1921,

la technique est renouvelée et l’entreprise emménage sur le site de l’ancienne

poterie des Industriels Farrar, à Saint-Jean. En 1924, la franchise d’embouteillage

et de distribution des produits Coca-Cola lui est acquise. La compagnie

porte le nom de Monarch Bottling Works au cours des années 30 et

deviendra plus tard Les Breuvages Ménard. À la fin des années 1970, elle

fournissait encore 850 postes de vente dans la région.

par 80 et suffisamment équipé pour fournir de l’emploi à 1 000 travailleurs.

L’édifice subsiste toujours. Après avoir abrité la compagnie Mantex, il est

devenu un édifice à condos. Cette même année 1911, des industriels locaux,

Armand et Édouard Ménard ouvrent une distillerie à Iberville spécialisée dans

la production des boisseaux gazeuses Ménard, distribuées en bouteille et dont

le format suggère l’étiquette commerciale la pochette à Ménard. En 1921,

la technique est renouvelée et l’entreprise emménage sur le site de l’ancienne

poterie des Industriels Farrar, à Saint-Jean. En 1924, la franchise d’embouteillage

et de distribution des produits Coca-Cola lui est acquise. La compagnie

porte le nom de Monarch Bottling Works au cours des années 30 et

deviendra plus tard Les Breuvages Ménard. À la fin des années 1970, elle

fournissait encore 850 postes de vente dans la région. Une entreprise éphémère

dirigée par Henderson Black père, la Richelieu Cordage fabrique des

cordes, mais bientôt elle est éliminée par la concurrence. En 1917 est fondée

la Dominion Blank Book par George Arthur Savoy (1873-1951). La Compagnie offre le service de papeterie commerciale de haute

qualité aujourd’hui connue sous le nom de Blue Line. Plus tard, une

filiale se détache, les Formules Commerciales Savoy Limitée, spécialisée

dans la production de papeterie destinée au commerce et à l’industrie.

Une entreprise éphémère

dirigée par Henderson Black père, la Richelieu Cordage fabrique des

cordes, mais bientôt elle est éliminée par la concurrence. En 1917 est fondée

la Dominion Blank Book par George Arthur Savoy (1873-1951). La Compagnie offre le service de papeterie commerciale de haute

qualité aujourd’hui connue sous le nom de Blue Line. Plus tard, une

filiale se détache, les Formules Commerciales Savoy Limitée, spécialisée

dans la production de papeterie destinée au commerce et à l’industrie.«La St. Jeau Forsyth Co. Limitée fut fondée par Hervé Gaudette en 1928 dans des circonstances bien particulières à une époque où la situation économique affichait des signes avant-coureurs de la crise.

M. Hervé Gaudette travaillait à la Cluett Peabody, usine spécialisée dans la confection des chemises pour hommes et enfants depuis 15 ans, quand la Cluett Peabody dont le bureau-chef était en Ontario, décida de centraliser sa production à Kitchener et du coup, fermer les portes de sa succursale de Saint-Jean.M. Gaudette résolu donc d’étudier la situation avec un compagnon de travail F.-L. Pratt. Assisté d’un noyau d’une trentaine d’employés de milieux qualifiés, ils fondèrent la St. John’s Shirt Manufacturing (1928) qui se prolonge aujourd’hui dans la Saint-Jean Forsyth Co. Ltd. et dont le président actuel, M. Gilles Gaudette est le fils du fondateur.Cette entreprise locale engagea plusieurs milliers d’ouvriers et d’ouvrières de la région depuis sa fondation, soit ici même à Saint-Jean ou dans sa succursale de Napierville. Elle embauche actuellement plus de 200 travailleurs [1978]».

«L’outillage se compose d’un assortiment complet : 12 machines à carder, 6 à filer et 10 métiers à tisser; en outre tout l’appareil nécessaire pour laver, dégraisser, teindre, fouler et finir la flanelle. Une machine à vapeur, puissante et économique, fournit toute l’énergie voulue.Le nombre des employés s’élève déjà à 45 et bientôt montera à 60. La somme des salaires payés par la Compagnie se monte à $ 850 par mois. Il se livrera cette année 400 000 verges de flanelle. Les bâtisses et machineries ont coûté $ 31 000; elles sont louées à la Compagnie par M. Coote, elles lui seront vendues, bientôt à raison de $ 80 000».[9]

«C’est aux environs de 1893, que la première pièce de céramique sanitaire jamais utilisée au Canada, fut importée par Thomas Robertson & Co. Limited, de Montréal, de leurs associés à Glasgow. Cette pièce de faïence était appelée bol à couronne et elle était simplement un bol rond, avec un rebord de submersion ouvert, qui pouvait être raccordé à une trappe sinueuse visible, soit en grès, soit en métal. Feu monsieur J. M. Wilson, gérant de la Maison Thomas Robertson & Cie se mit en rapports avec feu M. Henderson Black qui s’était toujours intéressé aux diverses poteries de St-Jean, en ce qui concernait les possibilités d’y manufacturer ces bols à couronne. Le résultat de leurs pourparlers fut que la fabrication de la céramique sanitaire commença à St-Jean et la vaste entreprise moderne actuelle se développa de ce modeste départ.Il était normal que plus d’un individu se soit rendu compte des possibilités relatives à cette industrie, et en 1898, il existait trois manufactures de céramique sanitaire à St-Jean. Entre temps, M. Bowler était mort et M. Knight avait réorganisé son entreprise sous la raison sociale: The Dominion Pottery Company. La Canada Stone China Ware Company Limited avait cessé son exploitation; mais une partie de sa poterie, à l’angle des rues Longueuil et St-Georges, était exploitée sous le nom : The Richelieu Pottery. Feu monsieur W. A. Campbell qui, pendant sa jeunessse avait émigré d’Écosse à Philadelphie, était parvenu à St-Jean dans la suite et avait été employé par le Canada Stone China Ware Company, s’était associé avec feu M. Purvis; ils exploitaient une poterie qui leur appartenait, sur la rue St-Pierre ouest, sous la raison sociale: Caledonia Pottery. Vers cette époque, ces trois poteries s’entendirent avec M. Henderson Black, à l’effet qu’il devait être chargé exclusivement de faire leurs ventes pendant un certain nombre d’années à venir, sous le nom de: The Potters Manufacturing Association. Cette entente était sage et elle eut du succès; il en résulta que les affaires se développèrent très rapidement.

Cependant, pendant cette période, on s’aperçut que la manufacture de la céramique sanitaire avait fait de tels progrès aux États-Unis, que les méthodes canadiennes devenaient désuètes et afin de se maintenir au niveau des derniers progrès, on procéda à une réorganisation en 1905, lorsque la Trenton Potteres Co., de Trenton, N. J., qui était alors la plus importante manufacture de céramique sanitaire au monde, s’assura d’un intérêt prédominant dans une compagnie qui fut fondée sous le nom de Canadian Trenton Potteries Company Limited. Cette compagnie acquit la Richelieu Pottery comme manufacture active et simultanément l’exploitation de la Caledonia cessa. La Dominion Sanitary Pottery Company continue à fonctionner comme entreprise indépendante; dans la suite, elle fut réorganisée sur la base d’une capitalisation en actions, limitée, et elle fonctionne encore avec succès, comme unité spécialisée dans une catégorie d’accessoires sanitaires types.De 1905 à 1910, la Canadian Trenton Potteries Company Limited se développa continuellement et fit des progrès incessants; de la catégorie limitée de produits qu’elle fabriquait à ses débuts, elle passa rapidement à la série beaucoup plus étendue des articles reconnus comme types aux États-Unis et depuis ce moment, elle s’est maintenue intégralement au niveau des derniers progrès de l’hygiène qui ont été accomplis sur ce continent.En 1909, feu Mr Henderson Black acquit de la Trenton Potteries Limited, la part prédominante qu’elle avait dans la Canadian Trenton Poteries Company Limited. L’année suivante, il céda sa part à la Maison Crane Limited, qui en 1914 avait été organisée comme branche canadienne de la Crane Company de Chicago.Ce transfert de parts a permis à la Canadian Potteries Limited de s’agrandir suivant les meilleures méthodes de progrès. En 1910, elle acquit une étendue de terrain de deux acres dans la partie nord ouest de la ville et sur ce terrain, on construisit une usine de fabrication très moderne, qui est reconnue posséder le matériel le plus récent et appliquer les plus nouvelles méthodes d’exploitation si essentielles à la production de la plus belle céramique sanitaire en quantité suffisante pour répondre aux besoins du pays.

Depuis qu’elle a pris possession de sa nouvelle usine, la compagnie a augmenté continuellement le nombre des articles particuliers qu’elle fabriquait précédemment; de plus, elle a remodelé une grande quantité de ses produits types, de telle façon que le cachet artistique est venu s’ajouter à la qualité pour obtenir des produits de la meilleure qualité.La céramique fabriquée par la Canadian Potteries Limited est exclusivement en porcelaine vitrifiée massive et comprend actuellement une série complète de bois pour vespasiennes, de lavabos, d’urinoirs, de cloisons d’urinoires, d’éviers de laboratoires, d’accessoires de salles de bain et autres spécialités diverses pour l’aménagement complet des hôtels, des appartements, des résidences, des écoles, hôpitaux, des prisons, des wagons de chemin de fer, ou des navires».[10]

Il demeure significatif que l’industrie de la poterie, celle où le

capital régional fut le plus actif à la fin du siècle, passe aux mains

d’intérêts multinationaux. Crane est la seule de toutes ces entreprises

à avoir subsisté jusqu’à nos jours. Durant tous le XIXe siècles, les

industriels de la poterie de Saint-Jean avaient cherché à se distinguer par la

qualité, la finesse, les particularités dans le dessin ou l’estampille; avec la

poterie sanitaire succédait la standardisation des produits et de l’art de la

porcelaine. C’est à ce prix, on le constate, que les vieilles usines

centenaires de poteries ont dû de périr ou de survivre. La conversion à la

standardisation tuait l’originalité, et c’est là un mal qui appartient en

propre à l’industrie capitaliste de masse. Lorsque la crise majeure de 1929

frappera la plupart des petites entreprises industrielles locales, ce sont aux

capitaux étrangers que nous devrons l’organisation de l’économie régionale et

permettre au prestige de la ville de subsister encore quelques temps.

Il demeure significatif que l’industrie de la poterie, celle où le

capital régional fut le plus actif à la fin du siècle, passe aux mains

d’intérêts multinationaux. Crane est la seule de toutes ces entreprises

à avoir subsisté jusqu’à nos jours. Durant tous le XIXe siècles, les

industriels de la poterie de Saint-Jean avaient cherché à se distinguer par la

qualité, la finesse, les particularités dans le dessin ou l’estampille; avec la

poterie sanitaire succédait la standardisation des produits et de l’art de la

porcelaine. C’est à ce prix, on le constate, que les vieilles usines

centenaires de poteries ont dû de périr ou de survivre. La conversion à la

standardisation tuait l’originalité, et c’est là un mal qui appartient en

propre à l’industrie capitaliste de masse. Lorsque la crise majeure de 1929

frappera la plupart des petites entreprises industrielles locales, ce sont aux

capitaux étrangers que nous devrons l’organisation de l’économie régionale et

permettre au prestige de la ville de subsister encore quelques temps. dise : une manufacture - un plant

- s'élève de terre en 2 ans et d'une dimension jamais rencontrée dans la région

devant les regards à la fois émerveillés et inquiets des Johannais. Comment ces

hommes d'affaires auraient-ils pu penser qu'avec leurs finances défaillantes

malgré leurs activités, ils auraient pu donner naissance à un projet semblable?

Toutes les entreprises qui s'étaient établies dans la région depuis un siècle

et demi vivaient essentiellement des ressources de la région : le goudron de

Sabrevois de Bleury venait de la résine des conifères; le commerce maritime

s'activait sur le Richelieu et le lac Champlain; les hôtels profitaient du site

pivot entre Montréal et New York; l'industrie de la poterie du grès et du

gravier déposés jadis par les alluvions de la Mer de Champlain; il n'y a pas

même jusqu'à la Banque de Saint-Jean qui spéculait sur les terres agricoles et

le besoin des voies ferrées pour les cultivateurs de la région. Bref,

Saint-Jean prospérait parce qu'elle s'auto-déterminait - pour le meilleur comme

pour le pire -, mais puisait son énergie, ses forces, de ses ressources

naturelles et humaines.

dise : une manufacture - un plant

- s'élève de terre en 2 ans et d'une dimension jamais rencontrée dans la région

devant les regards à la fois émerveillés et inquiets des Johannais. Comment ces

hommes d'affaires auraient-ils pu penser qu'avec leurs finances défaillantes

malgré leurs activités, ils auraient pu donner naissance à un projet semblable?

Toutes les entreprises qui s'étaient établies dans la région depuis un siècle

et demi vivaient essentiellement des ressources de la région : le goudron de

Sabrevois de Bleury venait de la résine des conifères; le commerce maritime

s'activait sur le Richelieu et le lac Champlain; les hôtels profitaient du site

pivot entre Montréal et New York; l'industrie de la poterie du grès et du

gravier déposés jadis par les alluvions de la Mer de Champlain; il n'y a pas

même jusqu'à la Banque de Saint-Jean qui spéculait sur les terres agricoles et

le besoin des voies ferrées pour les cultivateurs de la région. Bref,

Saint-Jean prospérait parce qu'elle s'auto-déterminait - pour le meilleur comme

pour le pire -, mais puisait son énergie, ses forces, de ses ressources

naturelles et humaines. Voilà pourquoi le prestige

du dernier tiers du Siècle d'Or de Saint-Jean; de son Âge de Prestige

est un prestige factice. Le passage du développement régional est manqué. La

région se développera, mais sous la tutelle d'entreprises extérieures. Et,

pourquoi blâmerait-on les Johannais puisqu'en ce début de XXIe siècle les

gouvernements du Canada et du Québec ne pensent pas mieux qu'à régresser au

stade du staple system reposant quasi-exclusivement sur le prélèvement

des ressources naturelles? Il ne faut donc pas hésiter à constater que

l'intrusion étrangère, avec la Singer, appelle l'intrusion étrangère

dans les services de finances de la Ville et dans les prêts aux entreprises

commerciales. Des boutiquiers indépendants accepteront bientôt des franchises

pour une marque dont le rayonnement est provincial, sinon international dans

le but précisément de sauver leur commerce.

Voilà pourquoi le prestige

du dernier tiers du Siècle d'Or de Saint-Jean; de son Âge de Prestige

est un prestige factice. Le passage du développement régional est manqué. La

région se développera, mais sous la tutelle d'entreprises extérieures. Et,

pourquoi blâmerait-on les Johannais puisqu'en ce début de XXIe siècle les

gouvernements du Canada et du Québec ne pensent pas mieux qu'à régresser au

stade du staple system reposant quasi-exclusivement sur le prélèvement

des ressources naturelles? Il ne faut donc pas hésiter à constater que

l'intrusion étrangère, avec la Singer, appelle l'intrusion étrangère

dans les services de finances de la Ville et dans les prêts aux entreprises

commerciales. Des boutiquiers indépendants accepteront bientôt des franchises

pour une marque dont le rayonnement est provincial, sinon international dans

le but précisément de sauver leur commerce. Honoré Roy, qui était également député

provincial du comté, fut soumis à une enquête, puis un procès, condamné et

emprisonné. Au bout du compte, une fois les créanciers privilégiés remboursés,

il restait peu d’argent à répartir entre les petits épargnants. Au-delà de la

faillite financière, le procès causa un choc sans précédent parmi la

population. Était-il possible que le successeur du probe Félix-Gabriel

Marchand; que l’ancien Président de l’Assemblée législative, soit arrêté puis

condamné avec deux fripouilles? Il y avait eu d’autres faillites bancaires au

Québec, telle celle de la Banque Ville-Marie, mais l’ampleur des circonstances

qui entouraient la fermeture de la Banque de Saint-Jean donna naissance à des

rumeurs exceptionnelles sur la probité douteuse des institutions financières

québécoises. «Le 11 juin 1908, a eu lieu l’appréhension (note de Grand

Québec : ce terme a été utilisé à l’époque au sens d’arrestation) de

l’honorable P.-H. Roy, président de la banque défunte, de maître P.-L.

L’Heureux, gérant général de la Banque de Saint-Jean et de Philibert Beaudoin,

son assistent. C’est à l’intervention du ministre de la Justice lui-même que

cette arrestation est due. La plainte avait été faite au ministre par l’Association

des Banques. L’honorable P. H. Roy, l’ex-président de l’Assemblée législative

et ses deux collègues ont reçu signification des mandats d’arrestation à leur

domicile respectif. Malgré le mandat d’amener, ils ne furent pas conduits en

prison, mais gardés à vue jusqu’à ce matin, alors qu’ils ont comparu devant le

magistrat».

Honoré Roy, qui était également député

provincial du comté, fut soumis à une enquête, puis un procès, condamné et

emprisonné. Au bout du compte, une fois les créanciers privilégiés remboursés,

il restait peu d’argent à répartir entre les petits épargnants. Au-delà de la

faillite financière, le procès causa un choc sans précédent parmi la

population. Était-il possible que le successeur du probe Félix-Gabriel

Marchand; que l’ancien Président de l’Assemblée législative, soit arrêté puis

condamné avec deux fripouilles? Il y avait eu d’autres faillites bancaires au

Québec, telle celle de la Banque Ville-Marie, mais l’ampleur des circonstances

qui entouraient la fermeture de la Banque de Saint-Jean donna naissance à des

rumeurs exceptionnelles sur la probité douteuse des institutions financières

québécoises. «Le 11 juin 1908, a eu lieu l’appréhension (note de Grand

Québec : ce terme a été utilisé à l’époque au sens d’arrestation) de

l’honorable P.-H. Roy, président de la banque défunte, de maître P.-L.

L’Heureux, gérant général de la Banque de Saint-Jean et de Philibert Beaudoin,

son assistent. C’est à l’intervention du ministre de la Justice lui-même que

cette arrestation est due. La plainte avait été faite au ministre par l’Association

des Banques. L’honorable P. H. Roy, l’ex-président de l’Assemblée législative

et ses deux collègues ont reçu signification des mandats d’arrestation à leur

domicile respectif. Malgré le mandat d’amener, ils ne furent pas conduits en

prison, mais gardés à vue jusqu’à ce matin, alors qu’ils ont comparu devant le

magistrat». direction d’Élisée Gervais. À cette époque, Gervais n’est pas

seulement une quincaillerie, c’est également une épicerie et une mercerie.

Durant le temps de la crise, les employés travaillent des semaines de 80 heures

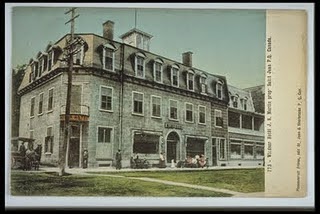

payés au prix de $ 7.00/semaine. La Place du Marché verra s'agrandir l'Hôtel National

en 1906 pour répondre à la forte demande créée principalement par

l’implantation des usines Singer. Avec le siècle, la fréquentation du

marché aura tendance à diminuer pour ne reprendre qu’à la fin, avec un regain

pour les produits frais et biologiques de la terre.

direction d’Élisée Gervais. À cette époque, Gervais n’est pas

seulement une quincaillerie, c’est également une épicerie et une mercerie.

Durant le temps de la crise, les employés travaillent des semaines de 80 heures

payés au prix de $ 7.00/semaine. La Place du Marché verra s'agrandir l'Hôtel National

en 1906 pour répondre à la forte demande créée principalement par

l’implantation des usines Singer. Avec le siècle, la fréquentation du

marché aura tendance à diminuer pour ne reprendre qu’à la fin, avec un regain

pour les produits frais et biologiques de la terre. Une autre entreprise

familiale croît sans cesse : la boulangerie Bissonnette, située sur la rue

Champlain. Durant cette période, c’est Oswald Bissonnette qui a hérité de

l’entreprise de son père, axée sur le commerce de fabrication et de

distribution du pain. La livraison se fait d’abord par une petite voiture tirée

par un cheval, puis par 3 voitures plus stylisées, tirées toujours par

des chevaux et une petite camionnette Mercury. À la fin des années 1970,

12 voitures-camions assureront la distribution quotidienne du pain Bissonnette

sur 5 parcours indépendants dans la région.

Une autre entreprise

familiale croît sans cesse : la boulangerie Bissonnette, située sur la rue

Champlain. Durant cette période, c’est Oswald Bissonnette qui a hérité de

l’entreprise de son père, axée sur le commerce de fabrication et de

distribution du pain. La livraison se fait d’abord par une petite voiture tirée

par un cheval, puis par 3 voitures plus stylisées, tirées toujours par

des chevaux et une petite camionnette Mercury. À la fin des années 1970,

12 voitures-camions assureront la distribution quotidienne du pain Bissonnette

sur 5 parcours indépendants dans la région. propagandiste de la Société de colonisation dans l’Ouest, ouvre sa laiterie en

1921. Il achète la run de lait et les 6 vaches de Léandre Brault pour $

150.00. Vingt-huit laitiers desservent les 4 000 habitants de Saint-Jean en

1920. L’entreprise ne cesse de prendre de l’expansion, vend la crème, le beurre

et est la première de la région à pasteuriser le lait. Granger établit sa

laiterie sur l’actuelle rue Bouthillier. Il pourvoit ses employés d’une

assurance-salaire dont patron et employés paient chacun 50% de la prime. En

1935 est fondée une autre entreprise laitière, Samoisette, fondée par Georges

Samoisette. Elle a été acquise depuis par Granger.

propagandiste de la Société de colonisation dans l’Ouest, ouvre sa laiterie en

1921. Il achète la run de lait et les 6 vaches de Léandre Brault pour $

150.00. Vingt-huit laitiers desservent les 4 000 habitants de Saint-Jean en

1920. L’entreprise ne cesse de prendre de l’expansion, vend la crème, le beurre

et est la première de la région à pasteuriser le lait. Granger établit sa

laiterie sur l’actuelle rue Bouthillier. Il pourvoit ses employés d’une

assurance-salaire dont patron et employés paient chacun 50% de la prime. En

1935 est fondée une autre entreprise laitière, Samoisette, fondée par Georges

Samoisette. Elle a été acquise depuis par Granger. Ancien vendeur d’assurances,

marchand de bois, Charles LeSieur (1884-1964) et son frère Maurice se lancent,

en juillet 1920, dans la vente de meubles et des services funéraires,

concurrençant ainsi Ovila Langlois en affaires depuis 1880 et dont le magasin fut

longtemps situé angle nord-est du carrefour Saint-Jacques et Richelieu dans

l’édifice que la raison commerciale Greenberg’s tiendra pendant

longtemps. Charles LeSieur achètera un salon funéraire à Grandby en 1944 pour

l'administrer avec son fils, laissant à Maurice le salon de la rue

Saint-Jacques.

Ancien vendeur d’assurances,

marchand de bois, Charles LeSieur (1884-1964) et son frère Maurice se lancent,

en juillet 1920, dans la vente de meubles et des services funéraires,

concurrençant ainsi Ovila Langlois en affaires depuis 1880 et dont le magasin fut

longtemps situé angle nord-est du carrefour Saint-Jacques et Richelieu dans

l’édifice que la raison commerciale Greenberg’s tiendra pendant

longtemps. Charles LeSieur achètera un salon funéraire à Grandby en 1944 pour

l'administrer avec son fils, laissant à Maurice le salon de la rue

Saint-Jacques. demandant

d'électrifier le Palais de Justice, ce qui se fit dès l'été suivant. Mais on

était encore loin d'une distribution domestique de la Fée Électricité. C'est en

1922 que la compagnie d'électricité Southern Canada Power fit un blitz

publicitaire pour vanter les avantages de l'électricité au détriment de

l'éclairage au pétrole : «Pressez un bouton et à l'instant votre maison a un

éclat radieux. Que c'est commode! Que c'est propre et hygiénique!».

Pourtant, dès 1889, deux entreprises d'électricité concurrentes s'installaient à

Saint-Jean, la compagnie Beauchemin qui mettait en place le système Thomson

& Houston de «la compagnie de lumière électrique La «Royale» de Montréal, et

la Craig et Fils, aussi de Montréal, qui possédait son propre système

d'éclairage :

demandant

d'électrifier le Palais de Justice, ce qui se fit dès l'été suivant. Mais on

était encore loin d'une distribution domestique de la Fée Électricité. C'est en

1922 que la compagnie d'électricité Southern Canada Power fit un blitz

publicitaire pour vanter les avantages de l'électricité au détriment de

l'éclairage au pétrole : «Pressez un bouton et à l'instant votre maison a un

éclat radieux. Que c'est commode! Que c'est propre et hygiénique!».

Pourtant, dès 1889, deux entreprises d'électricité concurrentes s'installaient à

Saint-Jean, la compagnie Beauchemin qui mettait en place le système Thomson

& Houston de «la compagnie de lumière électrique La «Royale» de Montréal, et

la Craig et Fils, aussi de Montréal, qui possédait son propre système

d'éclairage :«Le conseil de ville de Saint-Jean accorde à la compagnie Royal Electric le privilège de fournir, pour une période de 5 ans, de l’électricité à la ville. Il approuve en même temps le transfert du privilège de la Royal Electric à la compagnie Beauchemin.

Le contrat contient les clauses suivantes : la lumière sera fournie à la ville aux prix indiqués. À savoir pour tous les soirs de l’année, une lampe de la capacité de 20 chandelles coûtera $ 9.00, une de 40 chandelles $ 20 00, une de 125 chandelles $ 60 00. Le renouvellement des lampes se fera aux frais de la ville. quant aux lampes à arc, pour les utiliser la ville paiera $ 0.25 par soir. Ces lampes seront d’une force de 1 200 chandelles. Les charbons seront remplacés par la compagnie.

La compagnie jouit aussi du privilège de vendre de l’électricité aux particuliers. Ceux-ci paieront par année, pour une lampe de 16 chandelles, la somme de $ 9 00. Pour une de 32 chandelles $ 20 00 et pour une de 125 chandelles $ 60 00.La ville se réserve la faculté d’acheter l’usine électrique de la compagnie à l’expiration du contrat, qui a une durée de 5 ans. Enfin la compagnie s’engage à fournir de l’électricité en quantité et qualité voulues».[12]

«Elle doit fournir l'éclairage de la voie publique du crépuscule jusqu'à au moins cinq heures du matin. Il ne semble pas que les habitations aient bénéficié du service d'électricité avant l'automne de 1893, car c'est alors que la compagnie publie l'annonce suivante : "Lumière électrique. La compagnie de Lumière Électrique de St-Jean, ayant fait l'achat d'un des célèbres dynamos Thomson & Houston, de la capacité de 1 000 lampes, est maintenant en état de fournir la lumière électrique dans les maisons privées tant à St-Jean qu'à Iberville". Les machines de la compagnie ne tournaient que le soir et la nuit, produisant de l'électricité à courant continu à seule fin d'éclairage. À ses débuts, l'entreprise n'était pas tenue d'éclairer les rues lorsque la lune offrait une clarté suffisante. Les prix sont d'abord fixés selon le nombre et la puissance des lampes utilisées, mais, dès l'automne 1894, "la compagnie de lumière électrique de cette ville a décidé d'établir des compteurs à ses lampes incandescentes…»[13]

Light Heat & Power, il sera démoli en

1963 pour être remplacé par un nouveau barrage. Un concurrent de petite taille,

la Pouvoir hydraulique de Saint-Césaire, alimentée par la Yamaska, s’établit à

Saint-Jean. Elle s’implante en 1903 avec bâtiment sur la rue principale,

machine à vapeur, génératrice, poteaux et fils. Elle charge au taux de 7½ ¢ par

1 000 Watts, ce qui équivaut à ⅜ ¢ par heure pour une lampe de 16 chandelles.

Cette compagnie déclarera faillite à l’automne 1907 et sera absorbée par sa

rivale qui détient maintenant le monopole et peut augmenter fortement ses prix.

C’est la Saint Johns Electric Light Company qui sera finalement racheté

par la Southern Canada Power, de sorte qu’en 1922 elle dessert

l’ensemble de la Rive-Sud, de Saint-Jean à Drummondville.

Light Heat & Power, il sera démoli en

1963 pour être remplacé par un nouveau barrage. Un concurrent de petite taille,

la Pouvoir hydraulique de Saint-Césaire, alimentée par la Yamaska, s’établit à

Saint-Jean. Elle s’implante en 1903 avec bâtiment sur la rue principale,

machine à vapeur, génératrice, poteaux et fils. Elle charge au taux de 7½ ¢ par

1 000 Watts, ce qui équivaut à ⅜ ¢ par heure pour une lampe de 16 chandelles.

Cette compagnie déclarera faillite à l’automne 1907 et sera absorbée par sa

rivale qui détient maintenant le monopole et peut augmenter fortement ses prix.

C’est la Saint Johns Electric Light Company qui sera finalement racheté

par la Southern Canada Power, de sorte qu’en 1922 elle dessert

l’ensemble de la Rive-Sud, de Saint-Jean à Drummondville.«Dans les journaux de Saint-Jean, on trouve en l’année 1908 une première mention claire de réfrigération artificielle par un appareil électrique. Elle concerne la beurrerie Copping, située sur la rue Saint-Charles : "Dorénavant tout fonctionne à l’électricité et on emmagasinera le beurre […] dans une immense glacière au moyen d’un procédé électrique nouveau". Mais la réfrigération domestique ne commencera à se répandre - timidement - que vers la fin des années 1920. Le 29 janvier 1929, une foule d’environ cinq cents personnes se réunit dans une salle de Saint-Jean pour entendre un conférencier présenter d’abord le nouveau "char" Chevrolet, puis expliquer les avantages du "Frigidaire, cette invention moderne, économique et sanitaire". Fini l’achat de blocs de glace du vendeur ambulant! Finie la vidange du récipient d’eau de fonte des anciennes glacières! On peut maintenant produire sa propre glace (pour rafraîchir les boissons, etc.) avec de l’eau potable; "Avec un réfrigérateur électrique, vous passerez un été bien plus agréable. Plus à s’inquiéter de la fraîcheur des aliments - ils restent sains et délicieux pendant longtemps. Vous économiserez par les gros achats de provisions à des prix spéciaux […] il y aura toujours des cubes de glace […]. Les surplus se conservent frais».[14]

«Un soir de septembre 1896, Cyrille Patenaude, éclusier du canal de Chambly, tomba par accident dans l’écluse. Son compagnon accourut pour lui lancer une bouée de sauvetage, mais, "au moment où M. Patenaude tombait à l’eau, la lumière électrique qui éclairait l’écluse jusque là s’éteignit tout à coup". Du fond du sas on pouvait entendre le remuement de l’eau et les appels à l’aide du malheureux, mais l’obscurité empêcha qu’on lui porte un secours effectif. On repêcha son corps quelques heures plus tard. Le coroner conclut à une mort accidentelle, mais en jetant un blâme sur la compagnie d’éclairage électrique, car les charbons de la lampe (à arc) étaient entièrement consumés. D’un point de vue plus général, une voie publique bien éclairée s’avère évidemment plus sécuritaire. Elle favorise une diminution du nombre d’accidents de toutes sortes et une meilleure protection contre la criminalité, les malfaiteurs préférant agir dans l’ombre. Aucun visiteur arrivant dans une ville à la nuit tombée n’ira chercher un gîte dans une rue sombre, et le citadin qui doit aller faire des courses le soir préférera fréquenter les magasins situés sur les rues bien éclairés».[15]

Communément appelés les Barracks, nous avons vu les différents sorts qui

atteignirent ce qui restait du Fort Saint-Jean. Accompagnés d'un édifice plus

récent, trois d'entre eux forment le quadrilatère historique. Placés à angle

droit, ces monuments délimitent un square ouvert aux quatre coins. De plan

allongé, ils comportent deux étages de briques de couleur ocre posées sur un soubassement

de pierre de taille et sont couverts d'un toit à croupes percé de cheminées

placées à intervalles réguliers. Le bâtiment qui fait dos à la rivière,

aujourd'hui le mess des officiers, est le plus imposant. Il se distingue par

deux avancées latérales plus basses et par un porche central. Les autres

constructions lui ressemblent par leur gabarit et leurs matériaux; toutefois,

leur composition et la distribution des trois portes au rez-de-chaussée

rappellent leur fonction première de casernes. Lorsqu'en 1952, les casernes

serviront de lieu à l'édification du nouveau Collège militaire royal de

Saint-Jean, ces édifices seront récupérés afin de servir à leurs nouvelles

fonctions de formation civile et militaire.

Communément appelés les Barracks, nous avons vu les différents sorts qui

atteignirent ce qui restait du Fort Saint-Jean. Accompagnés d'un édifice plus

récent, trois d'entre eux forment le quadrilatère historique. Placés à angle

droit, ces monuments délimitent un square ouvert aux quatre coins. De plan

allongé, ils comportent deux étages de briques de couleur ocre posées sur un soubassement

de pierre de taille et sont couverts d'un toit à croupes percé de cheminées

placées à intervalles réguliers. Le bâtiment qui fait dos à la rivière,

aujourd'hui le mess des officiers, est le plus imposant. Il se distingue par

deux avancées latérales plus basses et par un porche central. Les autres

constructions lui ressemblent par leur gabarit et leurs matériaux; toutefois,

leur composition et la distribution des trois portes au rez-de-chaussée

rappellent leur fonction première de casernes. Lorsqu'en 1952, les casernes

serviront de lieu à l'édification du nouveau Collège militaire royal de

Saint-Jean, ces édifices seront récupérés afin de servir à leurs nouvelles

fonctions de formation civile et militaire. des voies publiques. Saint-Jean, qui possède

déjà un système d’éclairage de rues, dispose à remplacer les files de madriers de

bois pour des trottoirs de ciment. Des pressions sont exercées de part et

d’autres, surtout de la part du Canada-Français, pour que le Conseil

municipal commence à couler ses premiers trottoirs de ciment sur la rue

Richelieu à partir de Saint-Georges. Des querelles s’élèvent entre les

partisans des trottoirs de ciment et ceux des trottoirs de pierres pour des

raisons de coûts. Le Canada-Français publie dans son numéro du 1er

juillet les calculs établis à propos du tronçon de trottoir qui mène de

l’actuelle Banque Canadienne Nationale au coin de la rue Saint-Jacques jusqu’à

la rue Saint-Georges : $ 1.48, soit 0.18 ¢ de plus que la pierre.

des voies publiques. Saint-Jean, qui possède

déjà un système d’éclairage de rues, dispose à remplacer les files de madriers de

bois pour des trottoirs de ciment. Des pressions sont exercées de part et

d’autres, surtout de la part du Canada-Français, pour que le Conseil

municipal commence à couler ses premiers trottoirs de ciment sur la rue

Richelieu à partir de Saint-Georges. Des querelles s’élèvent entre les

partisans des trottoirs de ciment et ceux des trottoirs de pierres pour des

raisons de coûts. Le Canada-Français publie dans son numéro du 1er

juillet les calculs établis à propos du tronçon de trottoir qui mène de

l’actuelle Banque Canadienne Nationale au coin de la rue Saint-Jacques jusqu’à

la rue Saint-Georges : $ 1.48, soit 0.18 ¢ de plus que la pierre.«L’amélioration de la voirie contenterait les Johannais, mais, "quand St-Jean aura des rues bien entretenues, des trottoirs convenables, son coquet aspect charmera davantage l’œil de l’étranger et l’invitera à venir s’établir au milieu de nous. C’est ainsi que nous attirerons les capitalistes qui fonderont ici de nouvelles industries dont tout le monde bénéficiera".[…] En attendant le pavage permanent de la voie publique, la ville achète, en juin 1907, de l’Austin Sprinkler Compagny de Montréal, une nouvelle arroseuses (qu’on appelait "arrosoir"), d’une capacité de 600 gallons et tirée par deux chevaux, dans le but de rabattre la poussière des rues. De plus, en octobre 1910, elle acquiert, de l’entreprise Moody & Sons de Terrebonne, une dameuse hippomobile, sous la forme d’un rouleau de cinq pieds de diamètre, pour l’entretien hivernal des rues».[16]

postes s'installe en

1909 dans un édifice neuf à l’angle des rues Jacques-Cartier et Saint-Jacques.

Conçu par l'architecte J.E.H. Benoit de Saint-Jean, l'édifice d'inspiration

néo-romane caractérisé par ses arcs cintrés, est surmonté d'une tour carrée qui

affiche une horloge monumentale : «En brique pressée avec corniche, balustrade

et ornementations en pierre, de style classique dans la composition, l’édifice

mesure 45 pieds 7 pouces de largeur et 66 pieds de longueur surmonté de 2

tours; l’une avec cadrans, mesurant 75 pieds de hauteur, et l’autre 55 pieds.

Le maître de poste devait occuper le haut du bureau».[17]

L’édifice ne sera terminé qu’en automne 1908. Lorsque le bureau de poste sera

déménagé rue Champlain, dans l’édifice Côté, du nom du député de Saint-Jean et

Ministre des postes dans le cabinet Saint-Laurent, l'immeuble sera converti en

bibliothèque municipale en 1963. Malheureusement, un incendie détruit le 3

janvier 1968 l'étage supérieur de l'édifice qui ne sera pas

postes s'installe en

1909 dans un édifice neuf à l’angle des rues Jacques-Cartier et Saint-Jacques.

Conçu par l'architecte J.E.H. Benoit de Saint-Jean, l'édifice d'inspiration

néo-romane caractérisé par ses arcs cintrés, est surmonté d'une tour carrée qui

affiche une horloge monumentale : «En brique pressée avec corniche, balustrade

et ornementations en pierre, de style classique dans la composition, l’édifice

mesure 45 pieds 7 pouces de largeur et 66 pieds de longueur surmonté de 2

tours; l’une avec cadrans, mesurant 75 pieds de hauteur, et l’autre 55 pieds.

Le maître de poste devait occuper le haut du bureau».[17]

L’édifice ne sera terminé qu’en automne 1908. Lorsque le bureau de poste sera

déménagé rue Champlain, dans l’édifice Côté, du nom du député de Saint-Jean et

Ministre des postes dans le cabinet Saint-Laurent, l'immeuble sera converti en

bibliothèque municipale en 1963. Malheureusement, un incendie détruit le 3

janvier 1968 l'étage supérieur de l'édifice qui ne sera pas  reconstruit. La

bibliothèque ira s'établir dans des locaux plus modernes, rue Laurier, tandis

que l'édifice servira à loger la Société historique. Notons qu'en face de

l'ancien bureau de poste, subsiste toujours la façade de la première église

Saint-Jean-l'Evangéliste qui date de 1828 (à l’arrière de l’église

cathédrale).Alphonse F. Gervais succède à Messier en février 1909. Il est un

ardent artisan de la venue de la Singer à Saint-Jean. Puis c’est au tour

de Luc Papineau élu maire en février 1913 et Joseph Pinsonneault en février 1916

jusqu’en février 1917. Sous ces mandats a lieu l’inauguration du pont Gouin, le

14 septembre 1916 et la Ville devient la Cité de Saint-Jean le 22 décembre

suivant. Le puissant homme d’affaires Henderson Black est maire à son tour de

février 1917 à février 1919, une photo-montage publiée sur la première page du

journal La Presse annonce son élection. Il devait être le dernier maire

anglophone de Saint-Jean.

reconstruit. La

bibliothèque ira s'établir dans des locaux plus modernes, rue Laurier, tandis

que l'édifice servira à loger la Société historique. Notons qu'en face de

l'ancien bureau de poste, subsiste toujours la façade de la première église

Saint-Jean-l'Evangéliste qui date de 1828 (à l’arrière de l’église

cathédrale).Alphonse F. Gervais succède à Messier en février 1909. Il est un

ardent artisan de la venue de la Singer à Saint-Jean. Puis c’est au tour

de Luc Papineau élu maire en février 1913 et Joseph Pinsonneault en février 1916

jusqu’en février 1917. Sous ces mandats a lieu l’inauguration du pont Gouin, le

14 septembre 1916 et la Ville devient la Cité de Saint-Jean le 22 décembre

suivant. Le puissant homme d’affaires Henderson Black est maire à son tour de

février 1917 à février 1919, une photo-montage publiée sur la première page du

journal La Presse annonce son élection. Il devait être le dernier maire

anglophone de Saint-Jean.«En effet, sur la berge, au sud et au nord du pont, près de l'endroit où l'on puise l'eau, des commerçants, artisans, entrepreneurs, particuliers… ont pris l’habitude de venir déposer des déchets qui contiennent beaucoup de matières organiques d’origine animale et végétale, et dont l’amas se prolonge sous l’eau sur une grande distance. De plus, les barges, attendant leur tour de s’engager dans le canal de Chambly, peuvent rester stationnées des heures, parfois un jour entier, notamment le dimanche, vis-à-vis de cet endroit; l’eau est alors souillée par les différentes ordures et déjections que les mariniers jettent par-dessus bord. Finalement, les casernes de l’école militaire et leurs égouts sont situés en amont du site de la prise d’eau. La meilleure solution serait donc de déplacer la prise d’eau en haut des casernes».[18]

«En mars 1914, on installe temporairement, à l’usine de l’aqueduc un appareil pour traiter l’eau à l’hypochlorite de chaux, appareil qui, plus ou moins bien utilisé, s’avérera peu efficace. À cette époque, le Dr Charles F. Dalton de Burlington, au Vermont, secrétaire du State Board of Health de cet État, rencontre le Dr Narcisse-A. Sabourin, président du comité d’hygiène de la ville de Saint-Jean, et lui affirme que le consulat américain de Saint-Jean a reçu instruction de tenir les autorités de Washington au courant de la situation sanitaire de Saint-Jean et que si, à l’ouverture de la navigation, cette situation ne s’est pas améliorée d’une façon satisfaisante, le port de Saint-Jean sera mis en quarantaine pour les navigateurs américains". Le journaliste ajoute : "On exagère évidemment, en certains milieux, la gravité de la situation, cependant cette situation est assez sérieuse pour que nos autorités municipale […] prennent toutes les mesures possibles pour faire cesser cet état de choses qui, non seulement menace la santé et la vie des citoyens, mais encore fait du tort au commerce et à la réputation de la ville de Saint-Jean à l’étranger».[19]

«En mai, la Ville prend possession des installations de l’aqueduc et demande en même temps des soumissions pour la construction d’un nouveau système de distribution d’eau, comprenant une nouvelle station de pompage et de filtration, de nouvelles canalisations sous les rues et un château d’eau, le tout selon les plans préparés par l’ingénieur Royal Lepage de Montréal. La firme Laurin & Leitch, aussi de Montréal, obtient le contrat de construction pour la somme de 109 775 $. Notons que ce montant s’ajoutait au dédommagement de 112 750 $ que la Ville avait dû payer aux propriétaires de l’aqueduc, le total devant se financer par l’émission d’obligations municipales. Les travauxdébutent en août 1917 sur une portion du terrain du parc Laurier située près de la rivière. Le gouvernement fédéral, propriétaire de ce terrain, et qui le garde comme réserve militaire à côté des casernes, accorde à la Ville un bail de 90 ans pour un dollar de loyer par année. En 1918, la construction d’une tour d’eau de 110 pieds de hauteur est terminée en retrait de la rue Longueuil, sur le site le plus élevé de la ville, afin de profiter au maximum de la gravité, et juste en arrière de l’endroit où se trouvait le bureau et le réservoir (d’un type moins élevé) de l’ancien aqueduc. Il s’agit donc d’un énorme réservoir, de la forme d’un cylindre vertical couvert d’un toit conique, monté sur un pylône, et pouvant contenir 250 000 gallons d’eau. Son rôle est d’assurer une pression d’eau suffisante et uniforme dans les canalisations, et il sera aussi utile en cas d’incendie ou de panne d’aqueduc. On pourra voir sa silhouette se découper dans le ciel de Saint-Jean pendant une soixantaine d’années, soit jusqu’à son démantèlement au printemps de 1979».[20]

Joseph P. Maynard succède au maire Saint-Germain en février 1939.

Durant toute cette période, le siège de l’Hôtel de Ville est situé dans un

édifice sis à l’angle nord-ouest des rues Jacques-Cartier et Place du Marché.

Beaucoup plus modeste que l’actuel Hôtel de Ville, c’est un édifice de 2 étages

plus une mansarde. Un grand mur de pierres longe la rue de la Place du Marché,

à l’arrière de l’Hôtel de Ville. L’édifice sera démoli en 1955. Le service des pompiers réside toujours à l’édifice de la pompe, derrière la Place du Marché.

Le personnel est toujours aussi nombreux. En 1906, 22 hommes assurent la

protection contre les

Joseph P. Maynard succède au maire Saint-Germain en février 1939.

Durant toute cette période, le siège de l’Hôtel de Ville est situé dans un

édifice sis à l’angle nord-ouest des rues Jacques-Cartier et Place du Marché.

Beaucoup plus modeste que l’actuel Hôtel de Ville, c’est un édifice de 2 étages

plus une mansarde. Un grand mur de pierres longe la rue de la Place du Marché,

à l’arrière de l’Hôtel de Ville. L’édifice sera démoli en 1955. Le service des pompiers réside toujours à l’édifice de la pompe, derrière la Place du Marché.

Le personnel est toujours aussi nombreux. En 1906, 22 hommes assurent la

protection contre les  incendies et 3 voitures tirées par les chevaux le

déplacement du matériel et le transport des hommes. Les incendies, pour leur

part, demeurent un fléau craint par tous. En 1925, un incendie ravage tout

l’édifice situé à l’angle nord-ouest des rues Champlain et Place du Marché. Les

pompiers n’eurent pas loin à faire pour se rendre, de sorte que les fondations

sont à peu près restées intactes, grâce à la vigilance du chef de la police et

des pompiers de l’époque, M. Philias Meunier.

incendies et 3 voitures tirées par les chevaux le

déplacement du matériel et le transport des hommes. Les incendies, pour leur

part, demeurent un fléau craint par tous. En 1925, un incendie ravage tout

l’édifice situé à l’angle nord-ouest des rues Champlain et Place du Marché. Les

pompiers n’eurent pas loin à faire pour se rendre, de sorte que les fondations

sont à peu près restées intactes, grâce à la vigilance du chef de la police et

des pompiers de l’époque, M. Philias Meunier.En février 1939, Georges Fortin est élu maire de la Cité de Saint-Jean, c’est lui qui accompagne Maurice LeSieur lors de la célèbre visite guidée du Parlement fédéral par le député Martial Rhéaume afin d’obtenir l’École d’Aviation à Saint-Jean dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Moïse Lebeau lui succède en mai 1942 jusqu’en février 1945. C’est l’époque cruciale de la guerre pendant laquelle Louis-O. Régnier est président régional pour les différentes campagnes d’emprunt pour la victoire. Le 18 octobre 1943, le maire Lebeau lui donne la souscription de la Cité :

d’appel - de le limiter aux tribunaux de la province -, en matière de droits

civils et de propriété. Louis-Philippe Demers présente un bill analogue aux

Communes afin de limiter la juridiction de la Cour Suprême aux causes fédérales

et interprovinciales. Toutes ces mesures contribuent au mouvement anti-impérialiste

qui déchire la politique fédérale. Demers participe également à une cabale

contre son prédécesseur, Israël Tarte, qui est redevenu candidat conservateur

et tente de se faire élire dans le comté de Sainte-Marie à Montréal.

L’animosité envers le transfuge est particulièrement féroce. Le 28 mars 1905,

Demers prononce un discours aux Communes, en anglais, en faveur des Écoles du

Nord-Ouest, après Rodolphe Lemieux et Henri Bourassa… avant Armand Lavergne,

nationaliste et gendre de Roy. En 1905, Louis-Philippe Demers est nommé juge à

la Cour Supérieure du district de Saint-François, ce qui lui laisse quand même

le temps de participer à la fameuse campagne du comté de Drummond-Athabaska où

se présente un candidat du Parti Nationaliste d’Henri Bourassa, définitivement

séparé du Parti Libéral. Son candidat est élu. Les Libéraux décident de prendre

leur revanche dans l’élection provinciale du comté de Saint-Jean à la mort de

Gabriel Marchand. Cette campagne, qui verra l’élection de Marcellin Robert,

permet à Demers, le 26 novembre 1910, libéral respecté de son parti, de prendre

la parole dans son propre comté, entouré des plus grandes figures du parti,

dont Raoul Dandurand et Ernest Lapointe. L’élection de Robert est assurée et

l’affront de Drummond-Arthabaska vengé.

d’appel - de le limiter aux tribunaux de la province -, en matière de droits

civils et de propriété. Louis-Philippe Demers présente un bill analogue aux

Communes afin de limiter la juridiction de la Cour Suprême aux causes fédérales

et interprovinciales. Toutes ces mesures contribuent au mouvement anti-impérialiste

qui déchire la politique fédérale. Demers participe également à une cabale

contre son prédécesseur, Israël Tarte, qui est redevenu candidat conservateur

et tente de se faire élire dans le comté de Sainte-Marie à Montréal.

L’animosité envers le transfuge est particulièrement féroce. Le 28 mars 1905,

Demers prononce un discours aux Communes, en anglais, en faveur des Écoles du

Nord-Ouest, après Rodolphe Lemieux et Henri Bourassa… avant Armand Lavergne,

nationaliste et gendre de Roy. En 1905, Louis-Philippe Demers est nommé juge à

la Cour Supérieure du district de Saint-François, ce qui lui laisse quand même

le temps de participer à la fameuse campagne du comté de Drummond-Athabaska où

se présente un candidat du Parti Nationaliste d’Henri Bourassa, définitivement

séparé du Parti Libéral. Son candidat est élu. Les Libéraux décident de prendre

leur revanche dans l’élection provinciale du comté de Saint-Jean à la mort de

Gabriel Marchand. Cette campagne, qui verra l’élection de Marcellin Robert,

permet à Demers, le 26 novembre 1910, libéral respecté de son parti, de prendre

la parole dans son propre comté, entouré des plus grandes figures du parti,

dont Raoul Dandurand et Ernest Lapointe. L’élection de Robert est assurée et

l’affront de Drummond-Arthabaska vengé.«La Province de Québec ne lâchait pas. En Cour Supérieure de Montréal, dans une affaire entre plaideurs anglais, un témoin demanda s’il pouvait déposer en français. - "Certes, monsieur, dit le juge Demers, ce n,est pas au moment où nos voisins d’Ontario contestent les droits de notre langue que nous en abandonnerons une parcelle chez nous". Et il dut réprimer les applaudissements. Le juge Louis-Philippe Demers était l’ancien député de Saint-Jean et Iberville, qu’il avait en quelque sorte concédé à son frère en montant sur le banc. Érudit et très distingué, il enseignait le droit à l’Université. À son cours suivant, les étudiants lui firent une ovation»[22]

À partir de 1906, en effet,

Marie-Joseph Demers avait remplacé son frère comme député libéral du comté aux

Communes. Il participe donc aux frictions opposant impérialistes et

nationalistes canadiens-français, Parti Libéral et Parti Conservateur. La

division du Parti Libéral est la cause de la défaite de Laurier devant le

Conservateur Borden. Le problème des Écoles du Keewatin prolonge la crise des

Écoles du Manitoba, et Marie-Joseph Demers vote dans le même sens que ses pairs

libéraux. Aux Communes, il ne cesse d’attaquer les ministres conservateurs

alors que nous sommes en pleine guerre mondiale. Marie-Joseph Demers est réélu

en 1911 puis en 1917. De plus, il participe à la défense de la langue française

ouvertement attaquée par les Ontariens qui refusent son expansion dans leur

province (l’affaire du Règlement XVII).

À partir de 1906, en effet,

Marie-Joseph Demers avait remplacé son frère comme député libéral du comté aux

Communes. Il participe donc aux frictions opposant impérialistes et

nationalistes canadiens-français, Parti Libéral et Parti Conservateur. La

division du Parti Libéral est la cause de la défaite de Laurier devant le

Conservateur Borden. Le problème des Écoles du Keewatin prolonge la crise des

Écoles du Manitoba, et Marie-Joseph Demers vote dans le même sens que ses pairs

libéraux. Aux Communes, il ne cesse d’attaquer les ministres conservateurs

alors que nous sommes en pleine guerre mondiale. Marie-Joseph Demers est réélu

en 1911 puis en 1917. De plus, il participe à la défense de la langue française

ouvertement attaquée par les Ontariens qui refusent son expansion dans leur

province (l’affaire du Règlement XVII). ne se représente pas aux

élections fédérales de 1930 et cède la candidature à Martial Rhéaume «boucher et dépeceur de viandes» qui, jeune, faisait partie de l’équipe de hockey Les Canadiens de

Saint-Jean alors que Paul Beaulieu en était le capitaine durant la saison

d’hiver 1923-1924! qui est assuré de son siège aux Communes pour les 15

prochaines années. Le mandat de Rhéaume, coincé entre le gouvernement King, la

Seconde Guerre mondiale et la crise de la conscription. Le gouvernement King

s’était fait réélire avec la promesse faite aux Canadiens-Français du Québec

qu’il ne proclamerait pas la conscription. Mais les pressions du Canada-Anglais

sont trop fortes et King pense soulager sa conscience en portant la question en

référendum : «Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation

résultant d’engagement antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation

pour le service militaire». À la question ainsi posée, le comté fédéral de

Saint-Jean-Iberville-Napierville, sur les 20 510 électeurs inscrits, 16 328

vont voter dans 92 bureaux de votation. Sur ce nombre, 164 votes sont rejetés,

2 362 répondent OUI mais 13 802 votent NON. Dans la Province de Québec, 376 188

répondent OUI et 993 633 répondent NON. Mais c’est le vote canadien qui

finalement est appelé à décider : 2 943 5143 sont en faveur du référendum

fédéral et 1 643 006 répondent non. La majorité des OUI est aussi écrasante au

Canada que celle des NON l’est au Québec. Aux élections de 1945, les Libéraux

fédéraux ne peuvent être certains de garder le comté avec Martial Rhéaume comme

candidat, il est donc remplacé par J. Alcide Côté.

ne se représente pas aux

élections fédérales de 1930 et cède la candidature à Martial Rhéaume «boucher et dépeceur de viandes» qui, jeune, faisait partie de l’équipe de hockey Les Canadiens de

Saint-Jean alors que Paul Beaulieu en était le capitaine durant la saison

d’hiver 1923-1924! qui est assuré de son siège aux Communes pour les 15

prochaines années. Le mandat de Rhéaume, coincé entre le gouvernement King, la

Seconde Guerre mondiale et la crise de la conscription. Le gouvernement King

s’était fait réélire avec la promesse faite aux Canadiens-Français du Québec

qu’il ne proclamerait pas la conscription. Mais les pressions du Canada-Anglais

sont trop fortes et King pense soulager sa conscience en portant la question en

référendum : «Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation

résultant d’engagement antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation

pour le service militaire». À la question ainsi posée, le comté fédéral de

Saint-Jean-Iberville-Napierville, sur les 20 510 électeurs inscrits, 16 328

vont voter dans 92 bureaux de votation. Sur ce nombre, 164 votes sont rejetés,

2 362 répondent OUI mais 13 802 votent NON. Dans la Province de Québec, 376 188

répondent OUI et 993 633 répondent NON. Mais c’est le vote canadien qui

finalement est appelé à décider : 2 943 5143 sont en faveur du référendum

fédéral et 1 643 006 répondent non. La majorité des OUI est aussi écrasante au

Canada que celle des NON l’est au Québec. Aux élections de 1945, les Libéraux

fédéraux ne peuvent être certains de garder le comté avec Martial Rhéaume comme

candidat, il est donc remplacé par J. Alcide Côté.Marie-Joseph Demers (1906-1922)

secrétaire de l’Association

Saint-Jean-Baptiste. Il invitait les sociétaires à fréquenter les basars

organisés le jour de la fête de la Saint-Jean par un comité de dames

patronesses dirigé par madame Béique, épouse du député libéral de

Saint-Hyacinthe et conseiller de Laurier. La collecte avait pour but de «contribuer

au parachèvement d’un édifice destiné à la gloire et la forteresse de notre

nationalité canadienne-française», c’est-à-dire le Monument National, à

Montréal. À l’époque, Roy n’était pas encore inscrit au Parti Libéral. Comme

Tarte, il se fit transfuge du Parti Conservateur le soir du 24 avril 1896,

lorsque Laurier lança sa campagne électorale au Parc Sohmer, à Montréal, dans

une atmosphère de kermesse avec défilés patriotiques et feux d’artifices. Roy

se précipita alors, comme un nouveau Claudel politique, vers les bureaux du

journal Le Soir afin de répudier ouvertement le Parti Conservateur. À la

mort de Marchand, il sauta directement dans l’arène politique. Au cours des

élections du 25 novembre 1904, il est réélu contre ses adversaires, Me Antonin

D. Girard, avocat conservateur et James O’Cain, marchand de charbon et ancien

président du Parti Libéral du comté de Saint-Jean. La candidature de Roy ne

fait donc pas l’unanimité parmi les militants libéraux. C’est au moment où Roy

tient à lui seul les rennes de la Banque de Saint-Jean. Le Premier ministre

Simon-Napoléon Parent doit lui aussi affronter la tourmente : beaucoup de ses

stratèges, dont le plus important est Lomer Gouin, s’opposent à sa politique

entachée d’irrégularités. Roy se lie avec Gouin. Le 15 janvier 1907, à

l’ouverture de la session, Philippe-Honoré Roy est élu Orateur de l’Assemblée.

Réputé pour sa courtoisie, il devient en 1908 l’homme lige du puissant Trust

électrique Montreal Light, Heat and Power Company au moment même où il

décide de se porter candidat à la mairie de Montréal. L’électrification urbaine

est une excellente occasion de faire de l’argent et, on le sait, Roy n’a jamais

assez de sous en poche. Il apparaît donc comme le candidat du Trust. La

Presse et La Patrie lui opposent l’échevin Louis Paquette, important

entrepreneur de Montréal. Paquette est élu par 14 710 voix contre 11 914 pour

Roy.

secrétaire de l’Association

Saint-Jean-Baptiste. Il invitait les sociétaires à fréquenter les basars

organisés le jour de la fête de la Saint-Jean par un comité de dames

patronesses dirigé par madame Béique, épouse du député libéral de

Saint-Hyacinthe et conseiller de Laurier. La collecte avait pour but de «contribuer

au parachèvement d’un édifice destiné à la gloire et la forteresse de notre

nationalité canadienne-française», c’est-à-dire le Monument National, à

Montréal. À l’époque, Roy n’était pas encore inscrit au Parti Libéral. Comme

Tarte, il se fit transfuge du Parti Conservateur le soir du 24 avril 1896,

lorsque Laurier lança sa campagne électorale au Parc Sohmer, à Montréal, dans

une atmosphère de kermesse avec défilés patriotiques et feux d’artifices. Roy

se précipita alors, comme un nouveau Claudel politique, vers les bureaux du

journal Le Soir afin de répudier ouvertement le Parti Conservateur. À la

mort de Marchand, il sauta directement dans l’arène politique. Au cours des

élections du 25 novembre 1904, il est réélu contre ses adversaires, Me Antonin

D. Girard, avocat conservateur et James O’Cain, marchand de charbon et ancien

président du Parti Libéral du comté de Saint-Jean. La candidature de Roy ne

fait donc pas l’unanimité parmi les militants libéraux. C’est au moment où Roy

tient à lui seul les rennes de la Banque de Saint-Jean. Le Premier ministre

Simon-Napoléon Parent doit lui aussi affronter la tourmente : beaucoup de ses

stratèges, dont le plus important est Lomer Gouin, s’opposent à sa politique

entachée d’irrégularités. Roy se lie avec Gouin. Le 15 janvier 1907, à

l’ouverture de la session, Philippe-Honoré Roy est élu Orateur de l’Assemblée.

Réputé pour sa courtoisie, il devient en 1908 l’homme lige du puissant Trust

électrique Montreal Light, Heat and Power Company au moment même où il

décide de se porter candidat à la mairie de Montréal. L’électrification urbaine

est une excellente occasion de faire de l’argent et, on le sait, Roy n’a jamais

assez de sous en poche. Il apparaît donc comme le candidat du Trust. La

Presse et La Patrie lui opposent l’échevin Louis Paquette, important

entrepreneur de Montréal. Paquette est élu par 14 710 voix contre 11 914 pour

Roy. Les élections à la mairie de Montréal ont lieu en février 1908, le 8

juin suivant, Roy abandonne son poste de député de Saint-Jean pour laisser la

place à Gabriel Marchand. Il n’a d’ailleurs pas le choix. Le scandale de la

Banque de Saint-Jean vient d’éclater et la fermeture décrétée. Le procès

s’ensuit et Roy est reconnu coupable. Il décède le 17 décembre 1910 dans sa

cellule à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Une telle disgrâce n’est pas

courante. Avoir brigué de si hautes fonctions (le Président est le personnage

le plus important de l’Assemblée législative) et manipulé tant d’argent, la

Fortune s’était retournée contre lui d’une manière impitoyable qu’on n’ose plus

imaginer aujourd’hui. Pour le comté, ce n’était là que la première d’une série

d’impromptus.

Les élections à la mairie de Montréal ont lieu en février 1908, le 8

juin suivant, Roy abandonne son poste de député de Saint-Jean pour laisser la

place à Gabriel Marchand. Il n’a d’ailleurs pas le choix. Le scandale de la

Banque de Saint-Jean vient d’éclater et la fermeture décrétée. Le procès

s’ensuit et Roy est reconnu coupable. Il décède le 17 décembre 1910 dans sa

cellule à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Une telle disgrâce n’est pas

courante. Avoir brigué de si hautes fonctions (le Président est le personnage

le plus important de l’Assemblée législative) et manipulé tant d’argent, la

Fortune s’était retournée contre lui d’une manière impitoyable qu’on n’ose plus

imaginer aujourd’hui. Pour le comté, ce n’était là que la première d’une série

d’impromptus. il était

devenu rédacteur en chef du Canada-Français. Tout aussi intéressé à la

politique que son père, il fut son secrétaire alors qu’il était Président de

l’Assemblée. Ce travail fut toutefois de courte durée puisque Gabriel Marchand

fut nommé protonotaire à la Cour Supérieure pour le district d’iberville en

novembre 1887. Le 8 juin 1908, Gabriel Marchand se présente pour succéder à Roy

et rassurer ainsi les électeurs après un mandat qui a laissé beaucoup

d’amertume parmi les citoyens. Cet homme, dont l’éducation fut suivie de près

par son père, touchait lui aussi à la littérature et on lui doit la composition

d’une pièce de théâtre qui semble assez bien le refléter : Le Timide, qu’il

fait représenter, avec grand succès, au Théâtre des Nouveautés à Montréal.

Durant cette période troublée, la présence de Marchand dans le comté de

Saint-Jean est un atout certain pour le Parti Libéral, et ce jusqu’à ce que la

mort le saisisse subitement, le 16 septembre 1910, à sa résidence de

Saint-Jean.

il était

devenu rédacteur en chef du Canada-Français. Tout aussi intéressé à la

politique que son père, il fut son secrétaire alors qu’il était Président de

l’Assemblée. Ce travail fut toutefois de courte durée puisque Gabriel Marchand

fut nommé protonotaire à la Cour Supérieure pour le district d’iberville en

novembre 1887. Le 8 juin 1908, Gabriel Marchand se présente pour succéder à Roy

et rassurer ainsi les électeurs après un mandat qui a laissé beaucoup

d’amertume parmi les citoyens. Cet homme, dont l’éducation fut suivie de près

par son père, touchait lui aussi à la littérature et on lui doit la composition

d’une pièce de théâtre qui semble assez bien le refléter : Le Timide, qu’il

fait représenter, avec grand succès, au Théâtre des Nouveautés à Montréal.

Durant cette période troublée, la présence de Marchand dans le comté de

Saint-Jean est un atout certain pour le Parti Libéral, et ce jusqu’à ce que la

mort le saisisse subitement, le 16 septembre 1910, à sa résidence de

Saint-Jean. L’absence de Bourassa cause un sérieux handicap à l’organisation des

Nationalistes provinciaux. Le chef est en effet parti mener sa propre

enquête sur la situation internationale en Europe. Les Libéraux, de leur

côté, décident de ne pas renouveler l’erreur de la campagne fédérale de

Drummond-Arthabaska en ne négligeant pas la propagande dans le comté. Ainsi,

ils envoient leurs meilleurs orateurs supporter le candidat Robert - qui

disparaît bien vite derrière les grandes figures du parti -, tandis que les

Nationalistes ne trouvent aucun orateur qui puisse faire aussi bien que

Bourassa lui-même. Les résultats ne se font pas attendre et le 29 décembre, le

candidat du gouvernement l’emporte par une majorité de 600 voix, sensiblement

plus forte que celle de Gabriel Marchand en 1908.[23]

Marcellin Robert est ainsi élu quatrième député du comté de Saint-Jean et

complète le mandat de Gabriel Marchand (1910-1912).

L’absence de Bourassa cause un sérieux handicap à l’organisation des

Nationalistes provinciaux. Le chef est en effet parti mener sa propre

enquête sur la situation internationale en Europe. Les Libéraux, de leur

côté, décident de ne pas renouveler l’erreur de la campagne fédérale de

Drummond-Arthabaska en ne négligeant pas la propagande dans le comté. Ainsi,

ils envoient leurs meilleurs orateurs supporter le candidat Robert - qui

disparaît bien vite derrière les grandes figures du parti -, tandis que les

Nationalistes ne trouvent aucun orateur qui puisse faire aussi bien que

Bourassa lui-même. Les résultats ne se font pas attendre et le 29 décembre, le

candidat du gouvernement l’emporte par une majorité de 600 voix, sensiblement