|

| Poétique de l'espace 1940 |

L'ÂGE DE LA NÉMÉSIS

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_19.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/lage-de-croissance.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_17.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_16.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_15.html

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur.html

Bibliographie et Table des Matières

http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2011/05/une-histoire-de-saint-jean-sur-richelieu.html

et provincial supplantaient de

plus en plus la Municipalité, complémentaires à l'intrusion des multinationales

qui proliféraient en drainant leurs capitaux vers la région, mais qui

exigeaient aussi des obligations qui liaient les mains des propriétaires et des

gestionnaires de la ville. Voici donc en quoi consiste l'Âge de la Némésis, en

cette perte de l'auto-détermination à peu près dans toutes les sphères de

l'activité sociale où les habitants de Saint-Jean avaient eu, jusque-là, le

quasi-monopole de décider pour eux-mêmes de leur avenir. La Municipalité

partageait avec les commerçants et les petits industriels de la place les mêmes

gestionnaires, ne pouvait que se lier à des subventions venues d'Ottawa et de

Québec. En citant Réal Fortin, Pierre Vincent écrit : «Alors que les milieux

agricoles se maintiennent à un haut niveau de prospérité, because la

qualité des terres, l'économie des villes décline. Poterie et vaisselle sont

surclassées par des concurrents plus agressifs, plus industrialisés; le train

trouve des raccourcis pour se rendre aux États-Unis et le Richelieu perd ses

voyageurs, qui préfèrent les nouvelles routes».[1]

Cette explication n'est vraie qu'en partie. Il est important de spécifier que

la cause du déclin de Saint-Jean ne se trouve ni dans la défaillance de son

site géographique, ni dans l'urbanisation de masse liée à l'industrialisation.

Ce n'est pas tant la grande industrie qui tue Saint-Jean que l'organisation

socio-économique de cette production à grande échelle dont les profits liés à

cette production s'écoulent comme une hémorragie, vers l'extérieur. Pour faire

une image simple mais brutale : Saint-Jean était devenue l'otage de la Singer,

ce que l'on comprend bien si derrière les noms, nous mettons les principes

qui les habitent. Devant cette situation, la léthargie des institutions

équivaut à une paralysie traumatique de l'esprit créatif. Comme l'écrivait

l'historien britannique Arnold Toynbee : «La faiblesse du mimétisme repose

dans le fait d'être une réaction mécanique à une suggestion de l'extérieur.

L'action accomplie est de celles qui n'auraient jamais été tentées par

l'exécutant de sa propre initiative. Cet acte n'est pas auto-déterminé et sa

meilleure sauvegarde est de se cristalliser en habitude ou routine».[2]

Ce qui veut dire, dans le cas qui nous occupe ici, qu'à s'attendre à voir se

reproduire le coup de force de la Singer et toujours espérer la venue

d'investisseurs étrangers au moment où un transfert d'axe de développement se

produit, la population locale s'est figée dans une routine de décroissance et

par le fait même, a perdu confiance dans les possibilités qui résident toujours

dans le milieu et qui ne demandent qu'à être redécouvertes.

et provincial supplantaient de

plus en plus la Municipalité, complémentaires à l'intrusion des multinationales

qui proliféraient en drainant leurs capitaux vers la région, mais qui

exigeaient aussi des obligations qui liaient les mains des propriétaires et des

gestionnaires de la ville. Voici donc en quoi consiste l'Âge de la Némésis, en

cette perte de l'auto-détermination à peu près dans toutes les sphères de

l'activité sociale où les habitants de Saint-Jean avaient eu, jusque-là, le

quasi-monopole de décider pour eux-mêmes de leur avenir. La Municipalité

partageait avec les commerçants et les petits industriels de la place les mêmes

gestionnaires, ne pouvait que se lier à des subventions venues d'Ottawa et de

Québec. En citant Réal Fortin, Pierre Vincent écrit : «Alors que les milieux

agricoles se maintiennent à un haut niveau de prospérité, because la

qualité des terres, l'économie des villes décline. Poterie et vaisselle sont

surclassées par des concurrents plus agressifs, plus industrialisés; le train

trouve des raccourcis pour se rendre aux États-Unis et le Richelieu perd ses

voyageurs, qui préfèrent les nouvelles routes».[1]

Cette explication n'est vraie qu'en partie. Il est important de spécifier que

la cause du déclin de Saint-Jean ne se trouve ni dans la défaillance de son

site géographique, ni dans l'urbanisation de masse liée à l'industrialisation.

Ce n'est pas tant la grande industrie qui tue Saint-Jean que l'organisation

socio-économique de cette production à grande échelle dont les profits liés à

cette production s'écoulent comme une hémorragie, vers l'extérieur. Pour faire

une image simple mais brutale : Saint-Jean était devenue l'otage de la Singer,

ce que l'on comprend bien si derrière les noms, nous mettons les principes

qui les habitent. Devant cette situation, la léthargie des institutions

équivaut à une paralysie traumatique de l'esprit créatif. Comme l'écrivait

l'historien britannique Arnold Toynbee : «La faiblesse du mimétisme repose

dans le fait d'être une réaction mécanique à une suggestion de l'extérieur.

L'action accomplie est de celles qui n'auraient jamais été tentées par

l'exécutant de sa propre initiative. Cet acte n'est pas auto-déterminé et sa

meilleure sauvegarde est de se cristalliser en habitude ou routine».[2]

Ce qui veut dire, dans le cas qui nous occupe ici, qu'à s'attendre à voir se

reproduire le coup de force de la Singer et toujours espérer la venue

d'investisseurs étrangers au moment où un transfert d'axe de développement se

produit, la population locale s'est figée dans une routine de décroissance et

par le fait même, a perdu confiance dans les possibilités qui résident toujours

dans le milieu et qui ne demandent qu'à être redécouvertes.«Aux premiers jours de juillet 1911, S. E. Mgr Paul Bruchési assistait au Congrès Eucharistique de Madrid. Là, dans le chaud rayonnement de l’Hostie, il mûrit une dernière fois et décida la fondation de notre collège. […] l’arbre, planté en terre fertile, devait pousser ses racines profondes et connaître un prodigieux accroissement…Enfin, suprême bénédiction du Ciel, la création du diocèse de Saint-Jean était connue le 19 décembre 1933. Pour comble de bonheur, la Providence lui donnait, le 16 mai 1934, dans la personne de Son Excellence Mgr Anastase Forget, un évêque éducateur… etc. etc.»[3]

services publics jusqu’à vider le centre-ville de sa substance

traditionnelle? Cette mobilité du centre des opérations urbaines de la Ville de

Saint-Jean coûtera les plus vieux édifices du centre-ville, endommageant la

poétique de l’espace qui s’était fondue avec le milieu naturel depuis le milieu

du XIXe siècle. Le germe se retrouve pourtant déjà dans le commerce aux détails

lorsque de chaînes - telles Woolworth Co., Greenberg's et United dans la mercerie;

A&P, I.G.A., Spot, Dominion et Steinberg's puis, plus tard

Métro et Richelieu dans l'alimentation -, s’établissent dans la ville après

la guerre, jusqu’à ce que ces entreprises, grossissant, deviennent les premiers

locataires des centres d’achat étalés le long du Boulevard du Séminaire. Les

promoteurs immobiliers lorgneront vers cette population qui, venant s'établir

dans les quartiers résidentiels préféreront déjà la banlieue au centre-ville.

Nous assistions-là au grand déplacement géographique du cœur de la ville. Les

nouvelles zones résidentielles appellent la création de paroisses aux églises

plus petites mais construites selon l'influence esthétique des églises de Le

Corbusier (Saint-Gérard-Majella, 1955) et non du néo-gothique pompeux. À côté

de vieilles maisons érigées jadis dans des champs ou à proximité de terrains

vagues attendant un quelconque développement industriel ou commercial, quelque

part le long du Boulevard du Séminaire, les nouveaux quartiers résidentiels

serviront de dortoirs aussi bien aux travailleurs de Saint-Jean qu'à des

travailleurs de la Rive Sud et de Montréal!

services publics jusqu’à vider le centre-ville de sa substance

traditionnelle? Cette mobilité du centre des opérations urbaines de la Ville de

Saint-Jean coûtera les plus vieux édifices du centre-ville, endommageant la

poétique de l’espace qui s’était fondue avec le milieu naturel depuis le milieu

du XIXe siècle. Le germe se retrouve pourtant déjà dans le commerce aux détails

lorsque de chaînes - telles Woolworth Co., Greenberg's et United dans la mercerie;

A&P, I.G.A., Spot, Dominion et Steinberg's puis, plus tard

Métro et Richelieu dans l'alimentation -, s’établissent dans la ville après

la guerre, jusqu’à ce que ces entreprises, grossissant, deviennent les premiers

locataires des centres d’achat étalés le long du Boulevard du Séminaire. Les

promoteurs immobiliers lorgneront vers cette population qui, venant s'établir

dans les quartiers résidentiels préféreront déjà la banlieue au centre-ville.

Nous assistions-là au grand déplacement géographique du cœur de la ville. Les

nouvelles zones résidentielles appellent la création de paroisses aux églises

plus petites mais construites selon l'influence esthétique des églises de Le

Corbusier (Saint-Gérard-Majella, 1955) et non du néo-gothique pompeux. À côté

de vieilles maisons érigées jadis dans des champs ou à proximité de terrains

vagues attendant un quelconque développement industriel ou commercial, quelque

part le long du Boulevard du Séminaire, les nouveaux quartiers résidentiels

serviront de dortoirs aussi bien aux travailleurs de Saint-Jean qu'à des

travailleurs de la Rive Sud et de Montréal! les commerces qui avaient survécu aux années de la crise de

1929 étaient toujours bien en selle : LeSieur, Stewart-Denault, Gervais,

Langlois, Régnier, Boulais et autres. Par contre, nombre de petits commerces se

sont succédé au rythme où les propriétaires faisaient faillites les uns après

les autres en revendant leurs commerces avec pertes. En 1940, il y a déjà à

Saint-Jean une Chambre de Commerce qui mesure le pouls économique de la ville.

Elle est l’œuvre de Maurice LeSieur et André Thibodeau qui, à lui seul, recrute

167 nouveaux membres. De nouveaux commerces apparus après guerre sont appelés à

prendre de l’expansion. Tout ne va pas si mal à Saint-Jean.

les commerces qui avaient survécu aux années de la crise de

1929 étaient toujours bien en selle : LeSieur, Stewart-Denault, Gervais,

Langlois, Régnier, Boulais et autres. Par contre, nombre de petits commerces se

sont succédé au rythme où les propriétaires faisaient faillites les uns après

les autres en revendant leurs commerces avec pertes. En 1940, il y a déjà à

Saint-Jean une Chambre de Commerce qui mesure le pouls économique de la ville.

Elle est l’œuvre de Maurice LeSieur et André Thibodeau qui, à lui seul, recrute

167 nouveaux membres. De nouveaux commerces apparus après guerre sont appelés à

prendre de l’expansion. Tout ne va pas si mal à Saint-Jean. Saint-Jacques, devant

la Cathédrale, tandis qu’un nouvel établissement funéraire fait son entrée à

Saint-Jean : Oligny & Frères, sur Saint-Georges. Le Salon Langlois a cédé

sa place à la Résidence funéraire Saint-Jean. Georges-Henri Payette tient

durant plusieurs années une importante imprimerie rue Richelieu qu’il

transforme en librairie en 1948 et dont la relève est assurée par Claude

Payette. Elle devient une «multirégionale» car la librairie prend de

l’expansion en ouvrant 8 succursales : à Montréal, Sherbrooke, Longueuil,

Lachine, Granby et Iberville. La succursale-mère reste à Saint-Jean. Claude

Payette est également le président-fondateur du Club Optimiste de Saint-Jean en

1966 et de l’Association des marchands du Centre-Ville. Il devient

vice-président de l’Association des Librairies de la Province de Québec. Le

dynamisme des commerçants de Saint-Jean n’est donc pas mort. Il est même encore

assez dynamique.

Saint-Jacques, devant

la Cathédrale, tandis qu’un nouvel établissement funéraire fait son entrée à

Saint-Jean : Oligny & Frères, sur Saint-Georges. Le Salon Langlois a cédé

sa place à la Résidence funéraire Saint-Jean. Georges-Henri Payette tient

durant plusieurs années une importante imprimerie rue Richelieu qu’il

transforme en librairie en 1948 et dont la relève est assurée par Claude

Payette. Elle devient une «multirégionale» car la librairie prend de

l’expansion en ouvrant 8 succursales : à Montréal, Sherbrooke, Longueuil,

Lachine, Granby et Iberville. La succursale-mère reste à Saint-Jean. Claude

Payette est également le président-fondateur du Club Optimiste de Saint-Jean en

1966 et de l’Association des marchands du Centre-Ville. Il devient

vice-président de l’Association des Librairies de la Province de Québec. Le

dynamisme des commerçants de Saint-Jean n’est donc pas mort. Il est même encore

assez dynamique.André Thibodeau fonde une entreprise de commerce à tabac en 1940. Elle compte 17 employés dont 4 vendeurs et 3 livreurs qui desservent un territoire de 50 milles à la ronde contenant 800 clients. L’entreprise

est établie sur la

rue Saint-Georges et M. Thibodeau est le propriétaire de l’ancienne maison MacGinnis située tout près. L’entreprise immobilière locale se développe à

partir de 1951 avec la fondation des Immeubles Richelieu Enr, affiliées avec le

Service Immobilier d’un Océan à l’autre (Coast to Coast Real Estate

Service) et les Immeubles H.-E. LePage et Westmont. Affiliée de la même

manière avec les grandes lignes de transport du Canada et des États-Unis,

l’entreprise J. Brault inc., fondée en 1963, est représentante à Saint-Jean de

la North American Van Lines et opère un véritable monopole des

déménagements lourds sur longues et courtes distances.

est établie sur la

rue Saint-Georges et M. Thibodeau est le propriétaire de l’ancienne maison MacGinnis située tout près. L’entreprise immobilière locale se développe à

partir de 1951 avec la fondation des Immeubles Richelieu Enr, affiliées avec le

Service Immobilier d’un Océan à l’autre (Coast to Coast Real Estate

Service) et les Immeubles H.-E. LePage et Westmont. Affiliée de la même

manière avec les grandes lignes de transport du Canada et des États-Unis,

l’entreprise J. Brault inc., fondée en 1963, est représentante à Saint-Jean de

la North American Van Lines et opère un véritable monopole des

déménagements lourds sur longues et courtes distances.«Aujourd’hui, la clientèle de Laniel Cantines Inc. atteint 22 industries, 6 écoles, le CEGEP, l’Hôpital du Haut-Richelieu, le Poste de Police, 7 cafétérias manuelles et offre en plus le service de traiteur, disposant d’un département de confection de sandwichs et un autre spécialement pour la pâtisserie.

Quotidiennement, Laniel Cantines supplée à la demande de 7 500 étudiants et 7 000 ouvriers d’usines et fournit de produits divers 175 appareils-distributeurs».[5]

cadeaux et quelques modifications sont apportées à la mercerie.

L’établissement conserve quand même son aspect d’antan et le changement de

propriétaires n’affecte en rien le service du personnel qui demeure

majoritairement le même. Lasnier & Galipeau reste le plus grand concessionnaire

d’automobiles du centre-ville jusqu’à la séparation des deux beaux-frères.

Depuis, Rodrigue Lasnier est devenu concessionnaire exclusif des voitures de

marque Pontiac, tandis que Galipeau conserve la marque Chevrolet. Les autobus

Boulais acquièrent le monopole du transport en commun de la ville et de la

région de Saint-Jean avant que la compagnie Métropolitain transport

(anciennement Chambly transport), un temps affilié à la Commission des

Transports de la Rive-Sud de Montréal prenne le relais, et ce jusque dans

les années 1990 où une compagnie régionale, le Richelain, offre un service qui

dessert la vallée du Haut-Richelieu. Les taxis Nautique (devenu Coop), Pépin,

Boivin, Laurier et Saint-Jacques offriront, dans les années 1950-1970 un

service à la clientèle de Saint-Jean. Ils sont nécessaires en cette période

d’étalement urbain où le transport en commun n’est pas développé.

cadeaux et quelques modifications sont apportées à la mercerie.

L’établissement conserve quand même son aspect d’antan et le changement de

propriétaires n’affecte en rien le service du personnel qui demeure

majoritairement le même. Lasnier & Galipeau reste le plus grand concessionnaire

d’automobiles du centre-ville jusqu’à la séparation des deux beaux-frères.

Depuis, Rodrigue Lasnier est devenu concessionnaire exclusif des voitures de

marque Pontiac, tandis que Galipeau conserve la marque Chevrolet. Les autobus

Boulais acquièrent le monopole du transport en commun de la ville et de la

région de Saint-Jean avant que la compagnie Métropolitain transport

(anciennement Chambly transport), un temps affilié à la Commission des

Transports de la Rive-Sud de Montréal prenne le relais, et ce jusque dans

les années 1990 où une compagnie régionale, le Richelain, offre un service qui

dessert la vallée du Haut-Richelieu. Les taxis Nautique (devenu Coop), Pépin,

Boivin, Laurier et Saint-Jacques offriront, dans les années 1950-1970 un

service à la clientèle de Saint-Jean. Ils sont nécessaires en cette période

d’étalement urbain où le transport en commun n’est pas développé. angle nord-est de la rue Richelieu

et Saint-Jacques; United Stores (plus tard People’s) ayant des

portes d’entrée sur Richelieu et Champlain; Trans-Canada, Chaussures Cité et

Yellow Shoes mènent une concurrence aux magasins locaux tels Cinq-Mars et

Marcel. Steinberg’s angle nord-est Richelieu et Saint-Georges est la première

grande épicerie de style américain des années 50 à s’établir à Saint-Jean.

C’est déjà une grande surface. Les marchés d’alimentation Spot (anciennement

A&P) et I.G.A. sur Mayrand, Dominion érigé sur

l’ancien site de la salle Poutré (Jacques-Cartier nord) et pratiquement toutes

les petites épiceries de Saint-Jean sont entrés sous une bannière provinciale y

compris les québécoises Richelieu, Métro, plus tard Provigo. Les

avantages à se placer sous une bannière? Meilleur approvisionnement, soutien

financier en cas de pépin, publicités à la radio et à la télévision qui donnent

une visibilité inespérée, production de circulaires qui passent de la feuille

de gazette simple à des circulaires colorées et affriolants autant au niveau

des produits que des prix. La maison Roger Croteau s’établit d’abord sur

la rue Champlain (l’édifice Idéal) puis occupe l’ancien Steinberg’s lorsque

celui-ci aménage dans un nouveau centre d’achat sur le boulevard du Séminaire. L'inauguration se fait d'ailleurs en grande pompe, à la radio, avec le monologuiste Gilles Pellerin.

angle nord-est de la rue Richelieu

et Saint-Jacques; United Stores (plus tard People’s) ayant des

portes d’entrée sur Richelieu et Champlain; Trans-Canada, Chaussures Cité et

Yellow Shoes mènent une concurrence aux magasins locaux tels Cinq-Mars et

Marcel. Steinberg’s angle nord-est Richelieu et Saint-Georges est la première

grande épicerie de style américain des années 50 à s’établir à Saint-Jean.

C’est déjà une grande surface. Les marchés d’alimentation Spot (anciennement

A&P) et I.G.A. sur Mayrand, Dominion érigé sur

l’ancien site de la salle Poutré (Jacques-Cartier nord) et pratiquement toutes

les petites épiceries de Saint-Jean sont entrés sous une bannière provinciale y

compris les québécoises Richelieu, Métro, plus tard Provigo. Les

avantages à se placer sous une bannière? Meilleur approvisionnement, soutien

financier en cas de pépin, publicités à la radio et à la télévision qui donnent

une visibilité inespérée, production de circulaires qui passent de la feuille

de gazette simple à des circulaires colorées et affriolants autant au niveau

des produits que des prix. La maison Roger Croteau s’établit d’abord sur

la rue Champlain (l’édifice Idéal) puis occupe l’ancien Steinberg’s lorsque

celui-ci aménage dans un nouveau centre d’achat sur le boulevard du Séminaire. L'inauguration se fait d'ailleurs en grande pompe, à la radio, avec le monologuiste Gilles Pellerin. la rue Saint-Jacques, entre le cimetière et le nouveau

viaduc du Canadien National. En 1966, l’enseigne I.G.A. établit sa

première grande surface (Quincaillerie Berger depuis 1972) située à

l’arrière du complexe de la Singer. Puis, des multinationales de

restauration rapide font leur apparition sur le chemin menant à la montée

Saint-Luc ou à l’axe routier qui empreinte le pont Félix-Gabriel-Marchand pour

se rendre à l’autoroute des Cantons de l’Est : MacDonald’s, Colonel Sanders,

Dunkin’s Donuts, Ponderosa (puis Red Lobster’s), etc. Des stations

services, indispensables, se multiplient. Le Boulevard du Séminaire devient non

plus seulement un axe routier, mais un axe de développement économique, surtout

après 1969 et 1970 lorsque sont construits l’Hôpital du Haut-Richelieu et la

Polyvalente Armand-Racicot. Il devenait évident que les nouveaux centres

d’achat ne tarderaient pas à les suivre.

la rue Saint-Jacques, entre le cimetière et le nouveau

viaduc du Canadien National. En 1966, l’enseigne I.G.A. établit sa

première grande surface (Quincaillerie Berger depuis 1972) située à

l’arrière du complexe de la Singer. Puis, des multinationales de

restauration rapide font leur apparition sur le chemin menant à la montée

Saint-Luc ou à l’axe routier qui empreinte le pont Félix-Gabriel-Marchand pour

se rendre à l’autoroute des Cantons de l’Est : MacDonald’s, Colonel Sanders,

Dunkin’s Donuts, Ponderosa (puis Red Lobster’s), etc. Des stations

services, indispensables, se multiplient. Le Boulevard du Séminaire devient non

plus seulement un axe routier, mais un axe de développement économique, surtout

après 1969 et 1970 lorsque sont construits l’Hôpital du Haut-Richelieu et la

Polyvalente Armand-Racicot. Il devenait évident que les nouveaux centres

d’achat ne tarderaient pas à les suivre. nord-est des rues Saint-Jacques et Boulevard du Séminaire, fait

sensation, imité de ces centres d'achat américains de Plattsburgh, dans l'État

de New York, est apparue presque aussitôt trop modeste - avec son Hypermarché

et son Bonimart -, lorsqu'on érigea d'autres grands centres multiplex,

plus au nord. Ainsi, les Galeries Richelieu (1974) ayant à chaque extrémité du

multiplex, un Woolco et le Steinberg’s. Les Galeries sont

bientôt dépassées par le Carrefour Richelieu, situé sur Pierre-Caisse, à

l'entrée de la ville, sortie de l'autoroute des Cantons-de-L'Est, avec son Super

C (affilié à Provigo), Sears, Target et Winners. La

multiplication de ces grandes surfaces remonte jusqu’aux limites des Tissus

Richelieu et des silos à grains sur la ligne de chemin de fer du Canadien

Pacifique.

nord-est des rues Saint-Jacques et Boulevard du Séminaire, fait

sensation, imité de ces centres d'achat américains de Plattsburgh, dans l'État

de New York, est apparue presque aussitôt trop modeste - avec son Hypermarché

et son Bonimart -, lorsqu'on érigea d'autres grands centres multiplex,

plus au nord. Ainsi, les Galeries Richelieu (1974) ayant à chaque extrémité du

multiplex, un Woolco et le Steinberg’s. Les Galeries sont

bientôt dépassées par le Carrefour Richelieu, situé sur Pierre-Caisse, à

l'entrée de la ville, sortie de l'autoroute des Cantons-de-L'Est, avec son Super

C (affilié à Provigo), Sears, Target et Winners. La

multiplication de ces grandes surfaces remonte jusqu’aux limites des Tissus

Richelieu et des silos à grains sur la ligne de chemin de fer du Canadien

Pacifique. construction

de cette mégastructure commerciale qui accentuerait la désertion du

centre-ville. La structure architecturale de ces centres d'achat est partout la

même : une puissante entreprise - Steinberg’s et Woolco au départ, qui

ont cédé leur place par après à Métro et Zeller's, avant que

ledit Métro aille s'établir dans son propre édifice (et ferme ses portes!) et

le Zeller's au Carrefour Richelieu -, comme un soleil double, attirent

par gravitation, des petits commerces locaux qui logeaient jadis au

centre-ville. Ces petits commerçants paient un prix fou pour un espace en

location afin d'essayer de survivre à l'ombre des géants. La faillite du

premier établi entraîne sa fermeture, puis la location pour un autre projet

commercial, qui finira quelques mois, quelques années plus tard, à son tour, en

faillite, and so on. De plus en plus, ces petits commerces deviennent

des chaînes de produits à rabais. Parmi la centaine de commerces qui

gravitent autour du Zeller's au Carrefour Richelieu, on retrouve bien un

Future Shop, un Home Depot, un Pharmaprix - le Jean-Coutu est

resté dans son propre bâtiment sur le Boulevard du Séminaire nord après

construction

de cette mégastructure commerciale qui accentuerait la désertion du

centre-ville. La structure architecturale de ces centres d'achat est partout la

même : une puissante entreprise - Steinberg’s et Woolco au départ, qui

ont cédé leur place par après à Métro et Zeller's, avant que

ledit Métro aille s'établir dans son propre édifice (et ferme ses portes!) et

le Zeller's au Carrefour Richelieu -, comme un soleil double, attirent

par gravitation, des petits commerces locaux qui logeaient jadis au

centre-ville. Ces petits commerçants paient un prix fou pour un espace en

location afin d'essayer de survivre à l'ombre des géants. La faillite du

premier établi entraîne sa fermeture, puis la location pour un autre projet

commercial, qui finira quelques mois, quelques années plus tard, à son tour, en

faillite, and so on. De plus en plus, ces petits commerces deviennent

des chaînes de produits à rabais. Parmi la centaine de commerces qui

gravitent autour du Zeller's au Carrefour Richelieu, on retrouve bien un

Future Shop, un Home Depot, un Pharmaprix - le Jean-Coutu est

resté dans son propre bâtiment sur le Boulevard du Séminaire nord après  avoir

fermé sa succursale du Centre-Ville -, une SAQ Sélection, mais aussi un

Dollorama et autre Village des valeurs. Autant de franchises

d'entreprises nationales ou multinationales qui, pour être entre les mains

d'administrateurs johannais, n'en dépendent quand même pas moins de capitaux

étrangers à la région. À l'extérieur, ne survivent plus que de petits

commerces, des dépanneurs, des pharmacies locales, des garages automobiles,

tous indépendants. Saint-Jean entrait définitivement dans l’ère du

prêt-à-porter …et à consommer. Ce déplacement signifiait la mort de la grand'rue.

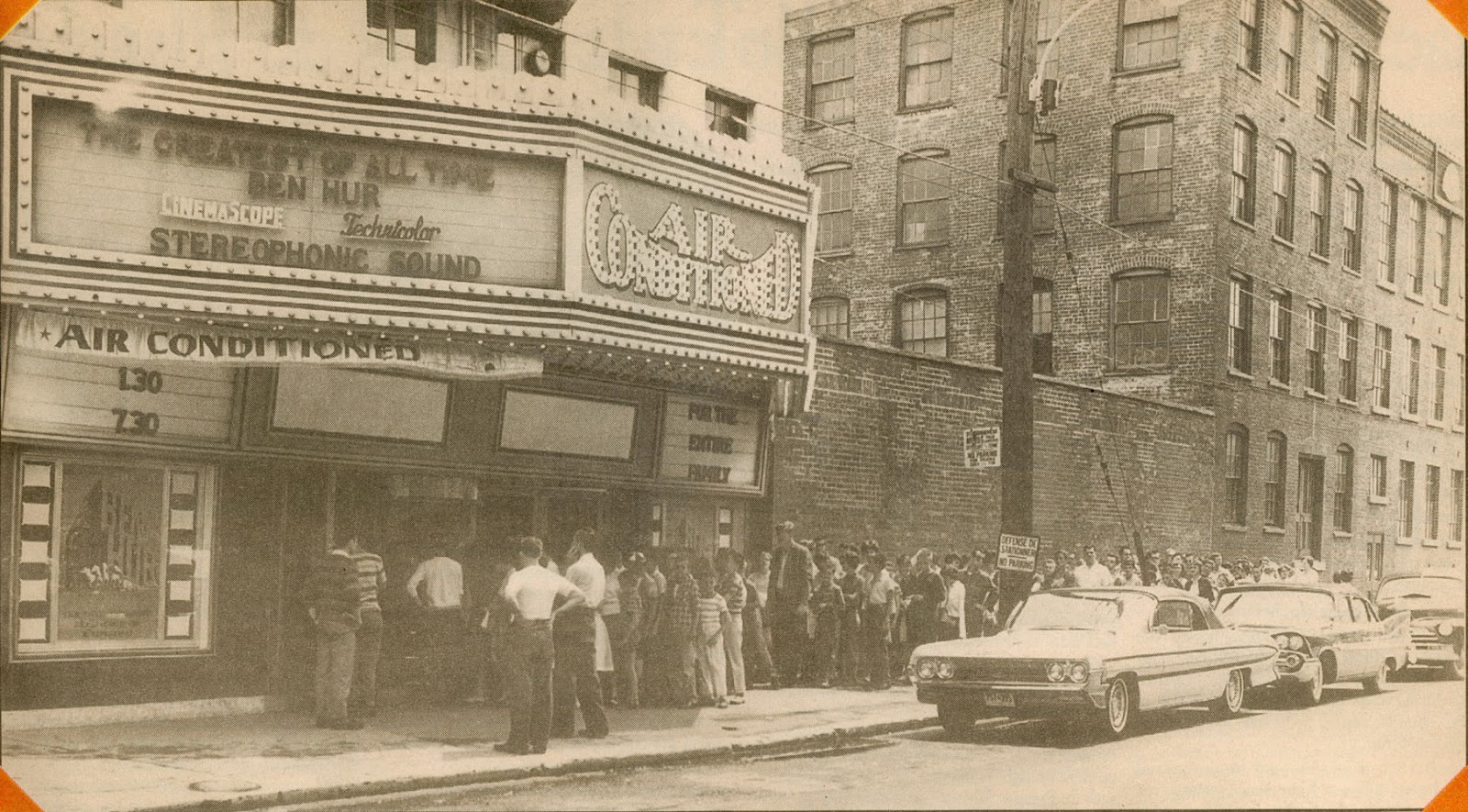

Comme toutes les rues principales des petites villes d'Amérique du Nord, la rue

Richelieu déclina bien vite après 1980. Avec les centres commerciaux

périphériques, le centre-ville devint le «Vieux Saint-Jean» comme on le dénomme

depuis, prenant l'aspect d'un quasi ghost town, au point que des

réalisateurs d'Hollywood vinrent y tourner la série Lassie. De même, le

pont Gouin devient un pont desservant des centre-villes étiolés, alors que le

nouveau pont Marchand, érigé en 1958 et ouvert à la circulation en 1966, permet

de contourner les deux villes sans les traverser.

avoir

fermé sa succursale du Centre-Ville -, une SAQ Sélection, mais aussi un

Dollorama et autre Village des valeurs. Autant de franchises

d'entreprises nationales ou multinationales qui, pour être entre les mains

d'administrateurs johannais, n'en dépendent quand même pas moins de capitaux

étrangers à la région. À l'extérieur, ne survivent plus que de petits

commerces, des dépanneurs, des pharmacies locales, des garages automobiles,

tous indépendants. Saint-Jean entrait définitivement dans l’ère du

prêt-à-porter …et à consommer. Ce déplacement signifiait la mort de la grand'rue.

Comme toutes les rues principales des petites villes d'Amérique du Nord, la rue

Richelieu déclina bien vite après 1980. Avec les centres commerciaux

périphériques, le centre-ville devint le «Vieux Saint-Jean» comme on le dénomme

depuis, prenant l'aspect d'un quasi ghost town, au point que des

réalisateurs d'Hollywood vinrent y tourner la série Lassie. De même, le

pont Gouin devient un pont desservant des centre-villes étiolés, alors que le

nouveau pont Marchand, érigé en 1958 et ouvert à la circulation en 1966, permet

de contourner les deux villes sans les traverser. Saint-Jean. Ces nouveaux centres commerciaux

inquiétaient les commerçants du centre-ville, mais l’abcès n’éclata qu’au

printemps 1979, lorsque la compagnie Westcliff parla d’acheter le terrain où

s’élève aujourd’hui le Carrefour Richelieu. Westcliff - une firme

affiliée aux Bronfman -, se spécialise dans un premier temps à dénicher des

terrains à proximité de grandes villes où ériger une grande surface commerciale.

Dans un deuxième temps, Westcliff offre de louer des parcelles de son centre

d’achat à des super-marchés ou des chaînes de vêtements griffés. Westcliff

lorgne donc un terrain situé dans le quartier nord de la ville. Or, un

règlement voté en Conseil municipal, le règlement n° 508, établit un plan de

zonage du quartier nord afin de limiter le développement industriel et

commercial anarchique qui commence à se dessiner. Si Westcliff veut établir son

centre d’achat, il lui faut passer par le Conseil et obtenir le dézonage du

quartier réservé au développement résidentiel.

Saint-Jean. Ces nouveaux centres commerciaux

inquiétaient les commerçants du centre-ville, mais l’abcès n’éclata qu’au

printemps 1979, lorsque la compagnie Westcliff parla d’acheter le terrain où

s’élève aujourd’hui le Carrefour Richelieu. Westcliff - une firme

affiliée aux Bronfman -, se spécialise dans un premier temps à dénicher des

terrains à proximité de grandes villes où ériger une grande surface commerciale.

Dans un deuxième temps, Westcliff offre de louer des parcelles de son centre

d’achat à des super-marchés ou des chaînes de vêtements griffés. Westcliff

lorgne donc un terrain situé dans le quartier nord de la ville. Or, un

règlement voté en Conseil municipal, le règlement n° 508, établit un plan de

zonage du quartier nord afin de limiter le développement industriel et

commercial anarchique qui commence à se dessiner. Si Westcliff veut établir son

centre d’achat, il lui faut passer par le Conseil et obtenir le dézonage du

quartier réservé au développement résidentiel.«"En plus de la perte de valeur commerciale et immobilière de $ 12 à $ 16 millions dans les autres commerces de Saint-Jean, il semble évident que l'on assistera à un transfert des leviers économiques et du pôle commercial dans l'environnement immédiat du nouveau centre commercial, ce qui engendrera une incapacité probable de financer des réaménagements majeurs ailleurs dans Saint-Jean et particulièrement dans son centre-ville", d'expliquer le directeur (Philippe Sauvé, de Cogem)».[8]

«Ce qui me chagrine cependant, c’est que ces mêmes marchands suivent la ligne de conduite qu’on leur donne de Saint-Jérôme… "Battez-vous contre Westcliff plutôt que d’investir à revitaliser votre centre-ville…"

C’est le monde à l’envers, la mort de l’esprit d’entreprise, le recours à un conservatisme tranquille, précurseur de faiblesse économique. Les P.M.E. du Québec ne sortiront jamais de leur enlisement avec une telle mentalité».[14]

«Pour ce qui est des services municipaux, il faut être juste. Westcliff paiera selon toute vraisemblance, pour les services dits de répartition locale au même titre que les autres propriétaires. Quant aux autres, je pose la question : est-il plus aisé pour la police de surveiller 90 magasins dans une même bâtisse ou 90 magasins répartis le long de quelques pâtés?Est-il plus aisé d’administrer un compte de taxes de $ 300 000 ou $ 500 000 que 30, 40 ou 50 de $ 5 000 ou $ 6 000 chacun? Il est de notoriété publique que contrairement au développement unifamilial, le développement commercial ou industriel est rentable pour l’ensemble des citoyens d’une ville. Peut-être ne réduit-il pas les comptes de taxes des petits propriétaires mais il aide sûrement à en adoucir les augmentations».[15]

municipal. Puis l’auteur effleure

seulement l’antagonisme capital régional/capital étranger :

municipal. Puis l’auteur effleure

seulement l’antagonisme capital régional/capital étranger :«Dans cette même veine, on soulève le problème de la prise en main de l’économie locale par des étrangers. Ce danger est sans contredit réel. Cependant, de condamner le centre d’achat sans procès, c’est présumer de la composition des marchands qui s’y établiront sans savoir combien de marchands locaux y loueront des espaces?… Je ne le sais pas et je doute que même Westcliff le sache. Il y en aura certainement plus qu’on pense. À tout égard, on doit reconnaître que les deux mass marchandiser qui seront sur place attireront une clientèle importante dont des marchands locaux tireront profits».[16]

«L'usine occupe l'espace le plus important du complexe Singer. Elle est constituée de nombreux départements qui servent à la fabrication des différentes composantes de la machine à coudre : les aiguilles, les meubles de la machine à coudre, les têtes de machines en fonte, etc. Une section de l'usine sert même d'entrepôt pour les pièces et lescabinets. Au fil des années, plusieurs départements subissent des modifications. Toutefois, c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'un réel effort de modernisation et d'amélioration est entrepris. En effet, durant ce conflit mondial, Singer avait été adaptée pour fabriquer du matériel de guerre. Après 1945, l'usine doit redevenir fonctionnelle pour la fabrication de machines à coudre. Les dirigeants en profitent pour moderniser les installations. Parmi les transformations et/ou ajouts les plus importants, soulignons ceux-ci : 1947 : on ajoute une nouvelle section de réception de 90 pieds par 40 pieds. Elle permet de relier la machinerie au département d'emballage. Cette nouvelle partie est équipée de plates-formes pouvant recevoir à la fois quatre camions et un wagon de chemin de fer. On y aménage également un nouvel entrepôt d'emballage sur la rue Saint-Louis. 1948 : construction d'un entrepôt pour l'acier. Sa plate-forme intérieure permet le chargement des wagons et des camions. On y retrouve également un pont roulant pouvant supporter jusqu'à 3 000 livres. 1949 : une nouvelle fonderie est construite à proximité de l'ancienne. Elle est bien aérée et équipée de convoyeurs à rouleaux qui réduisent de moitié la manutention et les efforts physiques. 1949 et 1950 : deux garages sont construits. Un est utilisé pour les camions et les voitures des membres de l'exécutif de la compagnie et sert à leur entretien. L'autre abrite les locomotives et la grue mécanique. 1952 : construction d'un entrepôt pour le bois d'œuvre à proximité de la cabinetterie. Il est équipé de voies intérieures de chargement et d'un système de contrôle de l'humidité du bois qui arrive du chantier de coupe de Thurso. Ce système élimine l'empilage du bois dans la cour, le séchage et parfois même le machinage.

Les rénovations effectuées entre 1946 et 1952 ont coûté six millions de dollars. Ce montant inclut également l'installation d'équipement pour la production des moteurs électriques des machines à coudre. À la suite de cette modernisation, l'usine Singer deSaint-Jean passe d'une superficie de 580 000 pieds carrés à 900 000 pieds carrés et atteint des records pour l'emploi et la production : les machines à coudre de Saint-Jean sont expédiées dans 48 pays. Cependant, les rénovations et la modernisation ne touchent pas tous les départements. En effet, les dirigeants ne rénovent pas les sections dont l'élimination est prévue à plus ou moins long terme. Par exemple, en 1954, le département des aiguilles est fermé et l'outillage est transféré en grande partie au Brésil et la balance du stock en Allemagne. La même année, le département des navettes (shuttles) et celui des pattes d'acier sont transférés respectivement au Brésil et en Écosse. En 1960, la cabinetterie et le département des mallettes, rénovés depuis peu, sont déménagés à Thurso. Le démantèlement progressif de Singer Saint-Jean suivra quelques années plus tard et marquera le début de la fin pour l'usine johannaise».[18]

Dans le catalogue des grandes grèves de l’époque, celle de la Singer

tient une place toute relative. Certes, les revendications économiques ont été

l’enjeu de l’affrontement, mais il est possible de saisir la grève comme une

réaction longtemps refoulée des travailleurs de Saint-Jean à l’endroit de

l’usine. Nous l’avons maintes fois soulignées : son gigantisme monumental, la

vaste étendue de ses planchers, le personnel considérable qui y travaille

créent une atmosphère suffocante à la Métropolis. Certes, les

photographies nous montrent le côté sympathique de la vie ouvrière à la Singer

: le petit tramway, le hangar sur le quai aux écluses du canal, les rails

sur la rue Saint-Paul, les parades de la Saint-Jean-Baptiste… Mais la Singer

étouffe Saint-Jean et les ouvriers en ont été les premiers à sentir les

effets nocifs contrairement à la bourgeoisie locale qui ne percevait rien de

son drame intérieur. Même dans une ville où le pourcentage d’accroissement sera

de 14.2% entre 1961 et 1971, la Singer restait cette ombre pesante qui

s'étendait sur la ville. Avec les années 70, le son de

Dans le catalogue des grandes grèves de l’époque, celle de la Singer

tient une place toute relative. Certes, les revendications économiques ont été

l’enjeu de l’affrontement, mais il est possible de saisir la grève comme une

réaction longtemps refoulée des travailleurs de Saint-Jean à l’endroit de

l’usine. Nous l’avons maintes fois soulignées : son gigantisme monumental, la

vaste étendue de ses planchers, le personnel considérable qui y travaille

créent une atmosphère suffocante à la Métropolis. Certes, les

photographies nous montrent le côté sympathique de la vie ouvrière à la Singer

: le petit tramway, le hangar sur le quai aux écluses du canal, les rails

sur la rue Saint-Paul, les parades de la Saint-Jean-Baptiste… Mais la Singer

étouffe Saint-Jean et les ouvriers en ont été les premiers à sentir les

effets nocifs contrairement à la bourgeoisie locale qui ne percevait rien de

son drame intérieur. Même dans une ville où le pourcentage d’accroissement sera

de 14.2% entre 1961 et 1971, la Singer restait cette ombre pesante qui

s'étendait sur la ville. Avec les années 70, le son de  son sifflet commence à

ressembler de plus en plus à un glas. À cette époque, 500 personnes s’occupent

de la fabrication des machines à coudre. Il ne reste plus rien du tramway, des

rails et du quai au canal de Chambly. Sur la façade de l’aile droite, face à la

rue Saint-Louis, le nom de Croydon remplace celui de Singer. L'immense

plancher de l’usine, en effet, est partagé depuis 1952. Croydon, multinationale

pennsylvanienne occupe la moitié du complexe industriel. L’usine Singer de

Saint-Jean fermera ses portes le 31 mars 1986, même si la compagnie exploite

encore une centaine de filiales partout dans le monde, mais elle approche de la

faillite. Dans la tourmente, le fonds de pension des travailleurs sera emporté,

ce qui causera un véritable scandale social pour le Québec tout entier.

son sifflet commence à

ressembler de plus en plus à un glas. À cette époque, 500 personnes s’occupent

de la fabrication des machines à coudre. Il ne reste plus rien du tramway, des

rails et du quai au canal de Chambly. Sur la façade de l’aile droite, face à la

rue Saint-Louis, le nom de Croydon remplace celui de Singer. L'immense

plancher de l’usine, en effet, est partagé depuis 1952. Croydon, multinationale

pennsylvanienne occupe la moitié du complexe industriel. L’usine Singer de

Saint-Jean fermera ses portes le 31 mars 1986, même si la compagnie exploite

encore une centaine de filiales partout dans le monde, mais elle approche de la

faillite. Dans la tourmente, le fonds de pension des travailleurs sera emporté,

ce qui causera un véritable scandale social pour le Québec tout entier. Les faits en litige se sont produits entre 1947 et 1986, lit-on dans le

document de la cour. Les retraités reprochent au régime de Pensions du

gouvernement du Canada de verser les surplus de la caisse de retraite de Singer

à la compagnie plutôt qu'aux employés, malgré la police collective signée qui a

été découverte beaucoup plus tard. On estime le nombre de retraités encore

vivants à 50 et leur âge moyen se situerait autour de 87 ans. Vingt ans plus

tard, soit le 9 mars 2006, après un long et très coûteux processus judiciaire,

près de 600 retraités ou leurs héritiers, après avoir intenté un recours

collectif évalué à 8,2 millions de dollars, obtiennent du gouvernement du

Canada un règlement à l'amiable dont les termes de l’entente sont demeurés

confidentiels. À lui tout seul, l’effondrement de la Singer illustre

assez bien la bascule de l’auto-détermination régionale à la «succursalisation»

opérée à partir du début du siècle à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme de

nombreuses petites villes du Québec. La morale de cette histoire montre la

fragilisation d'une localité de se retrouver en état de satellisation

par des entreprises venues de l’étranger.

Les faits en litige se sont produits entre 1947 et 1986, lit-on dans le

document de la cour. Les retraités reprochent au régime de Pensions du

gouvernement du Canada de verser les surplus de la caisse de retraite de Singer

à la compagnie plutôt qu'aux employés, malgré la police collective signée qui a

été découverte beaucoup plus tard. On estime le nombre de retraités encore

vivants à 50 et leur âge moyen se situerait autour de 87 ans. Vingt ans plus

tard, soit le 9 mars 2006, après un long et très coûteux processus judiciaire,

près de 600 retraités ou leurs héritiers, après avoir intenté un recours

collectif évalué à 8,2 millions de dollars, obtiennent du gouvernement du

Canada un règlement à l'amiable dont les termes de l’entente sont demeurés

confidentiels. À lui tout seul, l’effondrement de la Singer illustre

assez bien la bascule de l’auto-détermination régionale à la «succursalisation»

opérée à partir du début du siècle à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme de

nombreuses petites villes du Québec. La morale de cette histoire montre la

fragilisation d'une localité de se retrouver en état de satellisation

par des entreprises venues de l’étranger.«La production de pierres concassées est la principale source des carrières. On extrait du terrain d’une centaine d’arpents carrés et jusqu’à une profondeur de 100 pieds une quantité considérable qui atteint 1 million de tonnes par année, et l’on nous dit que la masse de roc est suffisante pour un approvisionnement semblable pendant de nombreuses années.

En plus de la pierre, les Carrières Bernier se chargent de la pose d’asphalte et de la construction de routes et de production de béton destiné principalement aux chantiers de construction».[19]

Deux familles d'industriels locaux ont particulièrement bien passé la période de la crise et de la Seconde Guerre mondiale : les Longtin et les Savoy. Georges Arthur Savoy (1873-1951) nous est déjà connu comme le fondateur de la Dominion Blank Book en 1921, son fils Harolde J. (1900-1977) prendra la succession en 1946. Les Savoy sont surtout connus pour leur participation à la fondation du Centre Lucie Bruneau pour les gens souffrant d'épilepsie et autres maladies cérébrales. Comme le clergé tenait à ce que le centre demeure spécifiquement catholique, Savoy s'opposa au sectarisme de l'institut. Il mena campagne pour que les portes du centre soient ouvertes à tous ceux qui en avaient besoin. L'industriel

Deux familles d'industriels locaux ont particulièrement bien passé la période de la crise et de la Seconde Guerre mondiale : les Longtin et les Savoy. Georges Arthur Savoy (1873-1951) nous est déjà connu comme le fondateur de la Dominion Blank Book en 1921, son fils Harolde J. (1900-1977) prendra la succession en 1946. Les Savoy sont surtout connus pour leur participation à la fondation du Centre Lucie Bruneau pour les gens souffrant d'épilepsie et autres maladies cérébrales. Comme le clergé tenait à ce que le centre demeure spécifiquement catholique, Savoy s'opposa au sectarisme de l'institut. Il mena campagne pour que les portes du centre soient ouvertes à tous ceux qui en avaient besoin. L'industriel  se transformait en philanthrope. Malgré sa forte personnalité, Lucie Bruneau ne put faire chanter le clergé d'avis. Sur le fait, George Savoy fut frappé par un drame personnel. Son fils, le major Paul Savoy, membre des Fusillers Mont-Royal fut tué dans le désastreux raid sur Dieppe (1942). C'est alors qu'il décida de fonder le Foyer Dieppe, le 12 novembre. Le soir de l'inauguration, Savoy fit un discours dans lequel il affirma que le Foyer devait être aussi un mémorial pour son fils et tous les jeunes hommes morts à la guerre. L'institut devait traiter les maladies épileptiques, prodiguant des traitements adaptés à la condition de chacun. Ici, aucune ségrégation ne serait toléré. Lorsque George A. Savoy mourut, en 1951, son fils Harolde lui succéda à la tête du Foyer Dieppe comme il l'avait fait pour la Dominion Blank Book.

se transformait en philanthrope. Malgré sa forte personnalité, Lucie Bruneau ne put faire chanter le clergé d'avis. Sur le fait, George Savoy fut frappé par un drame personnel. Son fils, le major Paul Savoy, membre des Fusillers Mont-Royal fut tué dans le désastreux raid sur Dieppe (1942). C'est alors qu'il décida de fonder le Foyer Dieppe, le 12 novembre. Le soir de l'inauguration, Savoy fit un discours dans lequel il affirma que le Foyer devait être aussi un mémorial pour son fils et tous les jeunes hommes morts à la guerre. L'institut devait traiter les maladies épileptiques, prodiguant des traitements adaptés à la condition de chacun. Ici, aucune ségrégation ne serait toléré. Lorsque George A. Savoy mourut, en 1951, son fils Harolde lui succéda à la tête du Foyer Dieppe comme il l'avait fait pour la Dominion Blank Book.Vernon Longtin est toujours à la tête de Kraft Paper Products et d’Iberville Fittings. Rodolphe Longtin hérite des titres de son père tandis que celui-ci surveille d’un œil attentif son entreprise de la Kraft…, alors que l’Iberville Fittings, divisée en 2 groupes bien distincts en 1941, voit sa succursale d’Iberville déménager par manque d’espace à Saint-Jean, en 1955. L’usine s’établit sur la rue Saint-Georges, entre Collin et Bouthillier, tout près de la voie du Canadien National. Ce bâtiment est le seul, à Saint-Jean, à posséder un château d’eau noir, plus petit et moins haut que celui de la ville, élevé à même le toit de l’usine. Une nouvelle usine de l’Iberville Fittings s’établit à la limite de la rue Longtin, devant le Collège Militaire, sur la route de Saint-Paul (aujourd’hui Jacques-Cartier sud), séparée de la route par la voie du Canadien National. En 1970, la compagnie est acquise par G.T.E. Sylvania Canada qui double le personnel et l’espace occupé par l’usine, augmentant favorablement la production. Durant toutes ces années, Longtin ne cesse de développer son capital. Il fait venir au Canada les Industries Thomas & Betts qui s’installent à Iberville et, tout en dirigeant sa propre entreprise, en devient actionnaire. Il entre en relations d’affaires au Mexique en vue de produire les câbles DSTA, industrie qu’il cède en 1955 à des intérêts américains. Un an plus tard, il apporte son concours aux frères Silverman pour lancer l’entreprise Flexicon et 20 ans plus tard, conclut une transaction pour que les Silverman en deviennent les uniques propriétaires. En 1963, T. Harrison Smith, industriel d’expérience dans le câble et qui a occupé un poste de gérant-général à la compagnie Industrial Wire & Cable, consolide en tant que gérant des ventes l’organisation de la distribution des produits de la compagnie. Dans les années 1970, Vernon Longtin entre en relations d’affaires avec Robroy Industries afin de créer de nouveaux et de nombreux liens dans le monde des affaires et de l’industrie. L’aventure multinationale n’est pas fermée aux entrepreneurs johannais. Ces industriels appartiennent à une nouvelle race de capitalistes locaux. Intimement liés à des milieux anglophones, ils tiennent à ce que l’on prononce leur nom avec l’accent tonique anglais. À une époque où le nationalisme québécois est très pointilleux sur la langue, cette attitude est considérée d’un très mauvais œil.

«Des efforts du Conseil de ville pour amener de nouvelles industries à Saint-Jean ne furent pas vains. Déjà la ville avait acquis du gouvernement fédéral les terrains dont il n’avait plus besoin depuis le départ des Dragons, ce qui permit l’établissement de la Saint-Régis, devenue depuis la Cyanamid, de la Doric Textile, de la Brown-Boveri, sans parler des autres manufactures qui se sont considérablement agrandies et de Longtin qui a déménagé sa manufacture (Iberville Fittings) d’Iberville à Saint-Jean. "Je me souviens même d’avoir arpenté la terre des Papineau avec le Dr Boveri. Il aimait bien les petits vallons qui rompaient la monotonie du paysage. Jusqu’à un certain point ils lui rappelaient sa Suisse natale. Malgré les efforts déployés par la ville de Granby et son maire de l’époque, Ulysse Boivin, qui avait beaucoup d’influence, nous avons réussi à attirer la Brown-Boveri à Saint-Jean"».[20]

Le Village suisse, qui sera longtemps séparé par un terrain de balle drainé et éclairé, assure l'isolement et la tranquillité pour les 16 maisonnettes et 9 logements. On prévoira même ajouter 200 logements à ce

complexe résidentiel. Il y aura même un tunnel en béton qui reliera une maison

du village à l'usine. Ce souterrain est muni d'une voûte à l'épreuve d'une attaque nucléaire! La proximité recherchée par Brown-Boveri avec la frontière américaine n'était pas étrangère au climat de Guerre Froide de l'époque. En 1963, Brown-Boveri quittera Saint-Jean pour s'établir à Pointe-Claire. Toutefois, l'usine gardera la même vocation : la division des produits industriels de Westinghouse profitant de son infrastructure pour fabriquer des transformateurs haute-tension à sec, des calorifères, des DSDT et, plus tard, des disjoncteurs à l'épreuve des arcs électriques, un produit inventé à l'usine de Saint-Jean engagée dans la recherche. L'objectif de l'usine était d'un million de dollars par mois.

complexe résidentiel. Il y aura même un tunnel en béton qui reliera une maison

du village à l'usine. Ce souterrain est muni d'une voûte à l'épreuve d'une attaque nucléaire! La proximité recherchée par Brown-Boveri avec la frontière américaine n'était pas étrangère au climat de Guerre Froide de l'époque. En 1963, Brown-Boveri quittera Saint-Jean pour s'établir à Pointe-Claire. Toutefois, l'usine gardera la même vocation : la division des produits industriels de Westinghouse profitant de son infrastructure pour fabriquer des transformateurs haute-tension à sec, des calorifères, des DSDT et, plus tard, des disjoncteurs à l'épreuve des arcs électriques, un produit inventé à l'usine de Saint-Jean engagée dans la recherche. L'objectif de l'usine était d'un million de dollars par mois. d’elle

vient s’établir dans une partie de l’édifice de la Singer : la Croydon,

spécialisée en fabrication de meubles de bureaux de haute distinction.

Établie en 1952, la Croydon est suivie, en 1953, de l’achat de Cables,

Conducts and Fittings de la rue Richelieu par la multinationale italienne Pirelli.

L’installation de la Pirelli à Saint-Jean sert de base à l’expansion de

la multinationale sur tout le territoire canadien : «On procéda dès lors à

une réorganisation complète de l’ancienne usine et un nouveau plan de

fabrication des câbles à électricité fut inauguré à Saint-Jean en 1956, sur un

terrain de 34 acres. En 1958, un département de production de fil de cuivre fut

mis en marche, suivi d’un département du caoutchouc en 1959».[21]

La même année, la multinationale américaine National Electric Coil de

Virginie vient construire une usine à Saint-Jean. Fabricante des produits

électriques, l’usine occupe un espace de 30 000 pieds² sur un terrain de 11

acres. La National Electric Coil est le plus important fabriquant

d’électro-aimants de levage et de bobines de rechange pour les moteurs et les

générateurs. Toujours dans le domaine des produits électriques, on ne

peut passer sous silence l'usine de la Westinghouse :

d’elle

vient s’établir dans une partie de l’édifice de la Singer : la Croydon,

spécialisée en fabrication de meubles de bureaux de haute distinction.

Établie en 1952, la Croydon est suivie, en 1953, de l’achat de Cables,

Conducts and Fittings de la rue Richelieu par la multinationale italienne Pirelli.

L’installation de la Pirelli à Saint-Jean sert de base à l’expansion de

la multinationale sur tout le territoire canadien : «On procéda dès lors à

une réorganisation complète de l’ancienne usine et un nouveau plan de

fabrication des câbles à électricité fut inauguré à Saint-Jean en 1956, sur un

terrain de 34 acres. En 1958, un département de production de fil de cuivre fut

mis en marche, suivi d’un département du caoutchouc en 1959».[21]

La même année, la multinationale américaine National Electric Coil de

Virginie vient construire une usine à Saint-Jean. Fabricante des produits

électriques, l’usine occupe un espace de 30 000 pieds² sur un terrain de 11

acres. La National Electric Coil est le plus important fabriquant

d’électro-aimants de levage et de bobines de rechange pour les moteurs et les

générateurs. Toujours dans le domaine des produits électriques, on ne

peut passer sous silence l'usine de la Westinghouse :«L’édifice et les bâtiments qu’occupe aujourd’hui la Division des Produits industriels s’étendent sur une superficie de 178 000 pieds² et sont avantageusement situés sur un terrain de 56 acres faisant face au Boulevard Vanier. L’usine fut érigée par la firme suisse Brown-Boveri en 1951 et suite au déménagement de cette entreprise à Montréal en 1963, Westinghouse en fit l’acquisition en 1964. Ce fut un début modeste, mais en mai 1965 on comptait déjà 60 employés : l’usine en avait 31 dont 4 femmes et le bureau était desservi par 29 employés. Au début de l’année 1975 Westinghouse fournissait de l’emploi à 425 résidents de Saint-Jean et des environs (dont 73 femmes), chiffres assez éloquents par eux-mêmes et qui témoignent de la vitalité de l’entreprise dans la région : en moins de 10 ans, le personnel se multiplie par 7 - un essor remarquable et qui augure bien pour les prochaines années».[22]

Dominion

Textile s’établit à Saint-Jean sous le nom de Textiles Richelieu. La

Dominion est une compagnie canadienne à 90%. Son château d’eau en damier

rouge est encore visible dès qu’on approche de Saint-Jean par la bretelle

d’accès à l’autoroute. L’Ozite Corporation of Canada Limited, établie à

Saint-Jean il y a plus de 50 ans, connue alors sous le nom de Dominion Hairflet,

devient l’entreprise nationale de la fabrication du tapis des plus

importante du pays. Dans les années 1970, au faîte de son expansion,

l’entreprise de Saint-Jean emploie environ 240 ouvriers.

Dominion

Textile s’établit à Saint-Jean sous le nom de Textiles Richelieu. La

Dominion est une compagnie canadienne à 90%. Son château d’eau en damier

rouge est encore visible dès qu’on approche de Saint-Jean par la bretelle

d’accès à l’autoroute. L’Ozite Corporation of Canada Limited, établie à

Saint-Jean il y a plus de 50 ans, connue alors sous le nom de Dominion Hairflet,

devient l’entreprise nationale de la fabrication du tapis des plus

importante du pays. Dans les années 1970, au faîte de son expansion,

l’entreprise de Saint-Jean emploie environ 240 ouvriers.«On a les gros ensembles de type régional à Varennes, Verchères et Contrecœur. Ces ensembles s’alignent dans l’axe de la future route 30.Quant aux autres espaces industriels, ils se réduisent à quelques centaines d’acres, à Saint-Hilaire, à Chambly, à Marieville, à Saint-Jean-St-Luc-Iberville et à Sorel-Tracy. Ces petits espaces industriels n’ont pas d’effet sur l’occupation générale du territoire; tout au plus influencent-ils les zonages propres à chacune des municipalités».[23]

Il est impossible de considérer ces entreprises comme de gros employeurs. Dans la région Saint-Jean-Saint-Luc-Iberville, seulement 11 entreprises emploient plus de 200 employés - ouvriers, cadres, personnel de soutiens, etc., 13 entreprises emploient entre 100 et 200 employés, et 20 entreprises emploient de 50 à 100 employés. Ceci jette une douche froide sur le mythe de Saint-Jean centre industriel. Depuis la fin du XXe siècle, il est évident que la prolifération d'entreprises industrielles locales n'a pas suivi la croissance de la population. Celle-ci travaille à l'extérieure des limites de la ville, consacrant ainsi la réputation de Saint-Jean ville-dortoir. À ce titre, elle devient, comme tant d'autres villes des couronnes nord et sud de Montréal, un satellite de la Métropole. Ce qui illustre d'ailleurs cette morale c'est, une fois l'industrie qui avait abrité la Singer durant un siècle mis à terre, on construisit des condos et des appartements appelés la Cité des Tours qui furent occupés assez rapidement par des immigrants maghrébins pour la plupart.

Il est impossible de considérer ces entreprises comme de gros employeurs. Dans la région Saint-Jean-Saint-Luc-Iberville, seulement 11 entreprises emploient plus de 200 employés - ouvriers, cadres, personnel de soutiens, etc., 13 entreprises emploient entre 100 et 200 employés, et 20 entreprises emploient de 50 à 100 employés. Ceci jette une douche froide sur le mythe de Saint-Jean centre industriel. Depuis la fin du XXe siècle, il est évident que la prolifération d'entreprises industrielles locales n'a pas suivi la croissance de la population. Celle-ci travaille à l'extérieure des limites de la ville, consacrant ainsi la réputation de Saint-Jean ville-dortoir. À ce titre, elle devient, comme tant d'autres villes des couronnes nord et sud de Montréal, un satellite de la Métropole. Ce qui illustre d'ailleurs cette morale c'est, une fois l'industrie qui avait abrité la Singer durant un siècle mis à terre, on construisit des condos et des appartements appelés la Cité des Tours qui furent occupés assez rapidement par des immigrants maghrébins pour la plupart.Histoire syndicale et luttes ouvrières. Le prolétariat ouvrier de Saint-Jean offre une image et une réalité. L’image est surtout véhiculée par les propriétaires des moyens de production : un prolétariat docile, qui accepte de trimer dur pour un salaire parfois maintenu assez bas. Saint-Jean n’est pas un nom qui résonne comme Louiseville ou Murdochville. Les grèves sanglantes, la répression policière excessive, les appels au communisme n’appartiennent pas au climat ouvrier de Saint-Jean :

«Depuis l’implantation du syndicalisme dans la région en 1940 (syndicat de la construction), les ouvriers ont acquis une certaine sécurité. Dans les dix dernières années, on dénombre environ une quinzaine de grèves dans la région dans le secteur ouvrier. La plus longue dure plus de 4 mois. Environ 500 jours de travail se sont perdus en raison des grèves dans les dix dernières années. Cela revient à dire qu’il se perd environ 50 jours par année à cause des grèves; ce qui est vraiment peu pour l’ampleur du secteur industriel de Saint-Jean.On peut donc dire que Saint-Jean et son agglomération jouissent d’une bonne stabilité concernant le travail de l’ouvrier et sa rémunération».[24]

«M. Henry C. Morris, gérant de l'usine, nous a parlé de la bonne entente qui existe entre les membres de la direction et les quelques 90 employés de l'usine, dont une vingtaine de femmes, qui sont affiliés au syndicat des Métallurgistes Unis d'Amérique. Chacun des employés est libre de devenir syndiqué, la décision lui étant entièrement laissée.Le fonds de pension des employés est basé sur les profits annuels de l'entreprise et les travailleurs sont protégés par une assurance-groupe, une assurance-vie et des indemnités hebdomadaires.Une entreprise dynamique comme celle de National Electric Coil, avec un personnel qui travaille dans la coopération et le respect de la personne humaine envisage l'avenir avec optimisme. Les travailleurs se sentent chez eux et ont le souci constant de faire progresser leur usine».[25]

«Il y aurait beaucoup à dire de l'usine, mais pour une vue d'ensemble, en voici quelques détails; elle est munie d'équipements des plus modernes, réduisant, d'une part, l'effort physique du travailleur et, d'autre part, minimisant les risques d'accidents. Elle compte présentement 240 employés très bien rémunérés, en plus de jouir de bénéfices marginaux très avantageux à savoir : fonds de pension - assurance-maladie et ce, entièrement payé par la compagnie… Pour autant de raisons, le travailleur se sent chez lui, donnant le meilleur de lui pour le progrès de l’entreprise dont il fait partie».[26]

«Les ouvriers de Singer ont su développer l’unité et le support pour leur lutte, par exemple : les Conseils du Travail du district (plus de 12 000 membres) forment des comités de coordination pour mobiliser les ouvriers hebdomadaires dans les usines. Le bureau national des Métallos a organisé un comité pour faire connaître la grève dans tout le Canada. De plus, plusieurs autres locaux du CIO donnent de l’argent et organisent des collectes. Le Conseil Régional de l’Acier du Québec organise aussi des collectes. Les ouvriers du Singer aux États-Unis ont envoyé un télégramme informant de leur support et de leur aide financière.

Le syndicat organise le 5 juillet un grand rassemblement des représentants de divers locaux et Syndicats de la province et des représentants des syndicats des usines Singer aux États-Unis avec un chèque de $ 5 000. La Confédération des travailleurs catholiques participait aussi. En plus, les marchands de Saint-Jean collaborent avec le syndicat pour le système de bons de nourriture.

À la fin de juillet une poignée d’éléments anti-syndicaux forment une organisation fantoche qu’il appellent Union Mutuelle et ils offrent aux ouvriers de négocier le retour au travail tentant sans succès de diviser les ouvriers face à l’ennemi. La large majorité des ouvriers restent unis dans leur syndicat et persévèrent dans la lutte.

Le 30 août, après 3 mois de lutte, ils obtiennent un contrat d’un an contenant l’essentiel de leurs demandes, incluant une clause de révision des salaires pour le coût de la vie».[27]

«Fin 1973, début 1974, les ouvriers du monopole Westinghouse mènent une grève pour le renouvellement de leur contrat. Ils doivent faire face à une attaque de leur droit de grève par une injonction, à une poursuite de $ 10 000 contre le syndicat, à des accusations portées par la police contre plusieurs grévistes sous toutes sortes de prétextes. En février, un renouveau de l’unité des travailleurs de la région pour appuyer leur lutte prend la forme du Front Commun régional qui organisera plusieurs activités d’appui. Finalement, après avoir persévéré dans la lutte et résisté aux diverses tentatives de les écraser pendant 19 semaines, les 276 ouvriers de la Westinghouse signent un contrat favorable».[28]

«En juillet [1974], les 100 ouvriers de la compagnie américaine Commodore Mobile Homes débrayent pour forcer la compagnie à réouvrir leur contrat en vue d’indexer les salaires à l’augmentation du coût de la vie. Ils doivent faire face très bientôt à une injonction leur ordonnant le retour au travail. Les ouvriers décident de poursuivre la lutte. Leur syndicat (OUTA) leur retire tout appui. La compagnie entreprend une poursuite de $ 815 000 contre le syndicat. Des plaintes sont portées au tribunal du travail. La police multiplie les harcèlements. Les attques massives de la police et des scabs pour faire sortir des roulottes se heurtent à la résistance des ouvriers. La compagnie fait toutes sortes d’intimidations, des appels téléphoniques individuels, des congédiements, etc. Le syndicat local est mis en tutelle par l’OUTA. Malgré ces attaques combinées, les ouvriers persévèrent dans la lutte et font preuve d’un grand esprit de résistance.Après 3 mois et demi d’une grève où les ouvriers ont résisté et riposté aux attaques contre leurs droits fondamentaux de faire la grève et de maintenir des lignes de piquetage, ils signent un contrat qui leur est favorable. Cette lutte montre très clairement le rôle de l’État dans la société capitaliste dans ce cas, défendre le droit d’un monopole américain de venir exploiter le cheap labor de Saint-Jean, enlever aux ouvriers tous leurs droits de résister à l’exploitation; ceci en utilisant les cours, les lois, la violence de la police, etc. Malgré les déclarations récentes du maire de Saint-Jean, la ville n’a pas encore retiré ses poursuites contre les ouvriers de la Commodore…»[29]

«Sur le front de la formation des organisations de défense, les travailleurs de Dominion Blank Book ont réussi récemment à former leur syndicat. L’histoire de leur lutte montre aussi le rôle des lois du travail pour saboter et entraver la formation de syndicats et le genre d’attaques que les capitalistes sont prêts à lancer pour empêcher les ouvriers de s’organiser. Il est très important d’apprendre de cette lutte car au Canada, il n’y a que 30% des ouvriers qui sont organisés».[30]

«La situation s’est légèrement améliorée dans l’industrie de la construction sans toutefois que cette industrie reprenne la vigueur des années 1976 et 1977 où la réalisation de l’école des langues de la Base militaire avait occupé une grande partie de la main-d’œuvre régionale.La construction domiciliaire demeure stable à un bas niveau, de même que l’activité dans le secteur commercial qui devrait déboucher en août avec le début des travaux d’érection du centre Westcliff.Par ailleurs, le nombre de travailleurs cléricaux à la recherche d’un emploi a considérablement augmenté, les statistiques révélant que 205 hommes et 962 femmes recherchent activement un emploi dans ce secteur.…Ce sont les jeunes de moins de 20 ans qui constituent le principal groupe de chômeurs dans la région…»[31]

suivie des carrières de pierre et la pêche. L’élevage du

bétail et de la volaille (+ œufs) caractérisent l’agglomération avec un très

net accroissement de la production et des ventes durant la seconde partie de la

décennie 1960.[32] Durant toute

l’époque de Duplessis (1940-1960), le discours agriculturiste impressionnait

toujours la mentalité québécoise, mais la réalité voulait que l’agriculture

elle-même réponde aux exigences industrielles : «L’augmentation de la

production de foin, par exemple, pour nourrir les vaches laitières, tandis que

l’infime proportion de blé produit en 1941 nous indique la fin de l’autarcie.

On se dirige vers une agriculture plus industrielle basée, dans le cas de

Saint-Jean, sur l’industrie laitière».[33] Ce

qui est loin de l’image folklorique de la petite ferme autosuffisante du XIXe

siècle. Une autre industrie agricole est la conserverie. David Lord est le fondateur des 3 conserveries Lord : celle du rang Richelieu

(aujourd'hui rue Jacques-Cartier sud) créée en 1924; celle de la rue Mercier (autrefois Windsor

Canning, fondée en 1895) et celle de l'Assomption, est maire de 1949

à 1953. Lord est un homme important. À l'époque, les conserveries de la

région (Lacadie, Lacolle, etc.) engagent plus de 500 travailleurs saisonniers.

suivie des carrières de pierre et la pêche. L’élevage du

bétail et de la volaille (+ œufs) caractérisent l’agglomération avec un très

net accroissement de la production et des ventes durant la seconde partie de la

décennie 1960.[32] Durant toute

l’époque de Duplessis (1940-1960), le discours agriculturiste impressionnait

toujours la mentalité québécoise, mais la réalité voulait que l’agriculture

elle-même réponde aux exigences industrielles : «L’augmentation de la

production de foin, par exemple, pour nourrir les vaches laitières, tandis que

l’infime proportion de blé produit en 1941 nous indique la fin de l’autarcie.

On se dirige vers une agriculture plus industrielle basée, dans le cas de

Saint-Jean, sur l’industrie laitière».[33] Ce

qui est loin de l’image folklorique de la petite ferme autosuffisante du XIXe

siècle. Une autre industrie agricole est la conserverie. David Lord est le fondateur des 3 conserveries Lord : celle du rang Richelieu

(aujourd'hui rue Jacques-Cartier sud) créée en 1924; celle de la rue Mercier (autrefois Windsor

Canning, fondée en 1895) et celle de l'Assomption, est maire de 1949

à 1953. Lord est un homme important. À l'époque, les conserveries de la

région (Lacadie, Lacolle, etc.) engagent plus de 500 travailleurs saisonniers. «Le problème de l’extension de la zone grise est très grave pour l’avenir de l’agriculture dans la région. Nous avons déjà parlé des possibilités de développement des zones résidentielles ou des secteurs industriels. Cette menace se fait sentir dans le comté de Verchères où d’immenses territoires agricoles sont zonés "industriels". Il est certain que l’expansion industrielle et urbaine attaquera une partie des terres actuellement en culture. Mais tant que la localisation exacte et la limitation de cette expansion ne sera pas évidente, la plupart des terres agricoles subiront un phénomène d’attente et de ralentissement de la production. C’est un peu le même cas pour la région de Napierville».[35]

nous

l'avons vu, les périodes d'intenses activités militaires dans la région n'étaient

provoquées que par des menaces extérieures et de plus en plus lointaines. De

1940 à 1978 - de Martial Rhéaume à Walter Smith -, les députés libéraux du

comté fédéral ont fait porter leurs interventions sur le maintien des casernes

militaires, la création de la base aérienne, puis, en 1952, du Collège Militaire Royal de Saint-Jean, enfin la fameuse Mégastructure, école de

langues pour les différents fonctionnaires et militaires du gouvernement du

Canada. Il faut reconnaître que les bénéfices apportés par ce nouveau fantôme

ont été plus généreux. Mais les institutions militaires fédérales ne

peuvent, à elles seules, faire toute la richesse d'une économiee. Le fantôme

à l'épée ne peut rescutier l'Âge de Prestige, il peut seulement être un

atout face à la Némésis de la créativité locale.

nous

l'avons vu, les périodes d'intenses activités militaires dans la région n'étaient

provoquées que par des menaces extérieures et de plus en plus lointaines. De

1940 à 1978 - de Martial Rhéaume à Walter Smith -, les députés libéraux du

comté fédéral ont fait porter leurs interventions sur le maintien des casernes

militaires, la création de la base aérienne, puis, en 1952, du Collège Militaire Royal de Saint-Jean, enfin la fameuse Mégastructure, école de

langues pour les différents fonctionnaires et militaires du gouvernement du

Canada. Il faut reconnaître que les bénéfices apportés par ce nouveau fantôme

ont été plus généreux. Mais les institutions militaires fédérales ne

peuvent, à elles seules, faire toute la richesse d'une économiee. Le fantôme

à l'épée ne peut rescutier l'Âge de Prestige, il peut seulement être un

atout face à la Némésis de la créativité locale. comme la Singer, une ville à

l'intérieur de la ville, avec des cloisons encore plus étanches. La base

d'aviation que Maurice LeSieur avait été chercher à Ottawa en 1941 est restée

telle quelle jusqu'en 1970 lorsque le gouvernement de Pierre Eliott Trudeau

décida de la fermer. Elle sert jusqu'à ce jour de centre de réparation et

d'école pour les observateurs aériens de l'Aviation canadienne. Avec la fin des

hostilités, en 1945, arrive la fin de l'entraînement militaire et les bâtiments

sont alors cédés au Collège Dawson, une annexe de l'Université McGill, pour en

faire un centre de recyclage des anciens combattants. En 1951, la Base est

rouverte pour répondre aux besoins de la Guerre de Corée. On y installe le

dépôt de l'Effectif n° 2, le Centre de Sélection du Personnel pour les

aviateurs et l'École d'Anglais. Entre temps, les anciennes casernes, en 1946,

reçoivent un détachement du Royal 22e Régiment et, à l'occasion toujours de la

Guerre de Corée, deux autres compagnies. De 1948 à 1952, l'École de Formation

de l'Armée canadienne (CATS) réside à Saint-Jean, puis, en cette année 1952 est

fondé le Collège Militaire Royal de Saint-Jean. Le besoin de nouveaux officiers

et le faible nombre de Canadiens-français à rejoindre l'armée suggèrent à

Ottawa l'ouverture d'un troisième Collège - après Kingston et Victoria - afin

de recevoir plus de recrues francophones pour la première étape de la

formation.

comme la Singer, une ville à

l'intérieur de la ville, avec des cloisons encore plus étanches. La base

d'aviation que Maurice LeSieur avait été chercher à Ottawa en 1941 est restée

telle quelle jusqu'en 1970 lorsque le gouvernement de Pierre Eliott Trudeau

décida de la fermer. Elle sert jusqu'à ce jour de centre de réparation et

d'école pour les observateurs aériens de l'Aviation canadienne. Avec la fin des

hostilités, en 1945, arrive la fin de l'entraînement militaire et les bâtiments

sont alors cédés au Collège Dawson, une annexe de l'Université McGill, pour en

faire un centre de recyclage des anciens combattants. En 1951, la Base est

rouverte pour répondre aux besoins de la Guerre de Corée. On y installe le

dépôt de l'Effectif n° 2, le Centre de Sélection du Personnel pour les

aviateurs et l'École d'Anglais. Entre temps, les anciennes casernes, en 1946,

reçoivent un détachement du Royal 22e Régiment et, à l'occasion toujours de la

Guerre de Corée, deux autres compagnies. De 1948 à 1952, l'École de Formation

de l'Armée canadienne (CATS) réside à Saint-Jean, puis, en cette année 1952 est

fondé le Collège Militaire Royal de Saint-Jean. Le besoin de nouveaux officiers

et le faible nombre de Canadiens-français à rejoindre l'armée suggèrent à

Ottawa l'ouverture d'un troisième Collège - après Kingston et Victoria - afin

de recevoir plus de recrues francophones pour la première étape de la

formation. Aussitôt rendue publique la décision d'Ottawa d'ouvrir un troisième

collège militaire, députés libéraux et conservateurs font pression auprès du

gouvernement afin d'obtenir que l'École Militaire soit ouverte au Québec. Le

Premier ministre Louis Saint-Laurent et son lieutenant québécois, Hugues

Lapointe, sont favorables au projet. De plus, l'idée d'un Collège militaire

arrive à point : 1952 est une année d'élections partielles, et le 12 juin, 4

jours avant le scrutin - le Ministre de la Défense, Brooke Claxton, qui

résistait farouchement à ce projet, annonce finalement aux Communes la mise sur

pied d'un Collège Militaire au Québec. Le lieutenant-colonel Marcellin L.Lahaie est rappelé avec précipitation de son poste à la tête du 79e Régiment

d'artillerie de campagne qu'il avait fondé l'année précédente, et qui était

cantonné en Allemagne afin d'appuyer l'OTAN. La fondation du nouveau Collège

lui est confiée.

Aussitôt rendue publique la décision d'Ottawa d'ouvrir un troisième

collège militaire, députés libéraux et conservateurs font pression auprès du

gouvernement afin d'obtenir que l'École Militaire soit ouverte au Québec. Le

Premier ministre Louis Saint-Laurent et son lieutenant québécois, Hugues

Lapointe, sont favorables au projet. De plus, l'idée d'un Collège militaire

arrive à point : 1952 est une année d'élections partielles, et le 12 juin, 4

jours avant le scrutin - le Ministre de la Défense, Brooke Claxton, qui

résistait farouchement à ce projet, annonce finalement aux Communes la mise sur

pied d'un Collège Militaire au Québec. Le lieutenant-colonel Marcellin L.Lahaie est rappelé avec précipitation de son poste à la tête du 79e Régiment

d'artillerie de campagne qu'il avait fondé l'année précédente, et qui était

cantonné en Allemagne afin d'appuyer l'OTAN. La fondation du nouveau Collège