1812, OU COMMENT CÉLÉBRER A NEEDLESS WAR

CÉRÉMONIES CONTESTÉES ET CONTESTABLES

monstruosité qu'est la loi omnibus, dite loi-mammouth,

pour célébrer le bicentenaire de la guerre de 1812 qui opposa le

Canada, en tant qu’Amérique du Nord britannique, aux États-Unis

d'Amérique. Bien sûr, les historiens se sont sentis insultés dans la

mesure où les budgets à la conservation des archives, à la recherche et à

l’enseignement de l’histoire sont toujours victimes des couperets des

ministères, alors que pour cultiver l’histoire-spectacle, l’exotisme

temporel, le tourisme blasé, les Parcs du Canada - en fait ceux de

l’Ontario - vont présenter des re-anactments

des différents épisodes de cette guerre qui fut, en fait, moins un

affrontement qu’une série de coups d’échecs entre troupes britanniques

et troupes américaines.

monstruosité qu'est la loi omnibus, dite loi-mammouth,

pour célébrer le bicentenaire de la guerre de 1812 qui opposa le

Canada, en tant qu’Amérique du Nord britannique, aux États-Unis

d'Amérique. Bien sûr, les historiens se sont sentis insultés dans la

mesure où les budgets à la conservation des archives, à la recherche et à

l’enseignement de l’histoire sont toujours victimes des couperets des

ministères, alors que pour cultiver l’histoire-spectacle, l’exotisme

temporel, le tourisme blasé, les Parcs du Canada - en fait ceux de

l’Ontario - vont présenter des re-anactments

des différents épisodes de cette guerre qui fut, en fait, moins un

affrontement qu’une série de coups d’échecs entre troupes britanniques

et troupes américaines. officielle

du supra-historien Stephen Harper, la guerre de 1812 fut un «moment

décisif de notre pays». Le ministre tient particulièrement à rappeler

que ce sont «les États-Unis [qui] ont déclaré la guerre au Canada», ce

qui est historiquement impossible puisque le Canada n’existait, sur le

plan international, qu’en tant que colonie britannique. C’est donc à

l’Angleterre que le gouvernement de Washington déclara la guerre de 1812

et non au Canada! «Il aura fallu les efforts conjoints des soldats

britanniques, des milices canadiennes francophones et anglophones, et

des Canadiens autochtones pour contrer l’invasion des Américains et

défendre le Canada». Évidemment, dans ce jeu d’échecs, les coups

procédaient par rivalités vengeresses. La marine britannique, dotée par

son gouvernement d'un droit de visite abusif des navires américains,

enrôlait de

officielle

du supra-historien Stephen Harper, la guerre de 1812 fut un «moment

décisif de notre pays». Le ministre tient particulièrement à rappeler

que ce sont «les États-Unis [qui] ont déclaré la guerre au Canada», ce

qui est historiquement impossible puisque le Canada n’existait, sur le

plan international, qu’en tant que colonie britannique. C’est donc à

l’Angleterre que le gouvernement de Washington déclara la guerre de 1812

et non au Canada! «Il aura fallu les efforts conjoints des soldats

britanniques, des milices canadiennes francophones et anglophones, et

des Canadiens autochtones pour contrer l’invasion des Américains et

défendre le Canada». Évidemment, dans ce jeu d’échecs, les coups

procédaient par rivalités vengeresses. La marine britannique, dotée par

son gouvernement d'un droit de visite abusif des navires américains,

enrôlait de  force

ses marins, pratiquant ainsi de véritables enlèvements dans le contexte

où l’effort ultime devait être porté contre le Blocus continental de

Napoléon dont l'armée, en cette année 1812, allait revenir complètement

désarticulée de la désastreuse campagne de Russie. En réplique, les

Américains, s'inspirant de la première invasion du Canada, celle de

1775, se portèrent sur les frontières britanniques qui leur étaient

accessibles, nourrie de l'idée de s'approprier la colonie afin de faire

«un continent, un pays», America. Aussi, les War Hawks de la politique américaine poussèrent-ils le président Madison,

qui venait de succéder à Jefferson, de s’engager dans cette guerre de

conquête, la première véritable guerre faite en vue de s’approprier un

territoire étranger et qui devait mieux réussir plus de trente ans plus

tard, lorsqu’à l’issue de la guerre avec le Mexique, les

Américains raflèrent 40% du territoire mexicain comprenant outre

l’Arizona et le Nouveau-Mexique, la Californie où, quelques années plus

tard, les mines d’or devaient faire la richesse!

force

ses marins, pratiquant ainsi de véritables enlèvements dans le contexte

où l’effort ultime devait être porté contre le Blocus continental de

Napoléon dont l'armée, en cette année 1812, allait revenir complètement

désarticulée de la désastreuse campagne de Russie. En réplique, les

Américains, s'inspirant de la première invasion du Canada, celle de

1775, se portèrent sur les frontières britanniques qui leur étaient

accessibles, nourrie de l'idée de s'approprier la colonie afin de faire

«un continent, un pays», America. Aussi, les War Hawks de la politique américaine poussèrent-ils le président Madison,

qui venait de succéder à Jefferson, de s’engager dans cette guerre de

conquête, la première véritable guerre faite en vue de s’approprier un

territoire étranger et qui devait mieux réussir plus de trente ans plus

tard, lorsqu’à l’issue de la guerre avec le Mexique, les

Américains raflèrent 40% du territoire mexicain comprenant outre

l’Arizona et le Nouveau-Mexique, la Californie où, quelques années plus

tard, les mines d’or devaient faire la richesse! Dans

le conflit, les Américains prirent d’abord York, alors capitale du

Haut-Canada (et non du Canada) et l’incendièrent. Pour se venger, les

Britanniques, un an plus tard, prirent Washington et mirent le feu aux

nouveaux édifices du gouvernement, y compris la Maison-Blanche d’où les

Madison s’enfuirent, Dolly,

la charmante épouse du Président (on en fait depuis des poupées),

apportant sous le bras le célèbre tableau de George Washington peint par

Gilbert Stuart et que l’on peut voir reproduit sur les billets de

$1.00. C’est dans ce contexte de guerre que le jeune Francis Scott Key,

prisonnier sur un navire britannique, composa The Star-Spangled Banner,

poème racontant le bombardement du fort McHenry dans le port de

Baltimore. En 1931, on adopta ce chant comme hymne national américain et

le premier vers du poème de Key, "Oh, say can you see through the

dawn's early light" est devenu le célèbre «Oh, say can you see by the

dawn's early light» que les Canadiens peuvent entendent au début de

chaque partie de hockey, de baseball ou de football américaine et qu’ils

connaissent sans doute mieux que leur Ô Canada!

Dans

le conflit, les Américains prirent d’abord York, alors capitale du

Haut-Canada (et non du Canada) et l’incendièrent. Pour se venger, les

Britanniques, un an plus tard, prirent Washington et mirent le feu aux

nouveaux édifices du gouvernement, y compris la Maison-Blanche d’où les

Madison s’enfuirent, Dolly,

la charmante épouse du Président (on en fait depuis des poupées),

apportant sous le bras le célèbre tableau de George Washington peint par

Gilbert Stuart et que l’on peut voir reproduit sur les billets de

$1.00. C’est dans ce contexte de guerre que le jeune Francis Scott Key,

prisonnier sur un navire britannique, composa The Star-Spangled Banner,

poème racontant le bombardement du fort McHenry dans le port de

Baltimore. En 1931, on adopta ce chant comme hymne national américain et

le premier vers du poème de Key, "Oh, say can you see through the

dawn's early light" est devenu le célèbre «Oh, say can you see by the

dawn's early light» que les Canadiens peuvent entendent au début de

chaque partie de hockey, de baseball ou de football américaine et qu’ils

connaissent sans doute mieux que leur Ô Canada! Si

les États-Unis sont véritablement les agresseurs dans cette histoire,

on devrait s’attendre à un enthousiasme semblable de l’autre côté de la

frontière. Or, tel n’est pas le cas. Même les petits Américains qui, la

main sur le cœur, chaque matin en classe entonnent le Oh, say can you see by the dawn's early light, ignorent que ce chant fut composé dans le contexte d’une guerre que leurs manuels désignent comme une nedless war, une guerre inutile. Inutile pour les Américains, inutile en fait aussi pour les Canadiens, même si, a posteriori,

on peut lui attribuer le salut du Canada et le projet confédératif! En

fait, à sonder les cœurs et les reins de beaucoup de conservateurs, un

grand nombre souhaiterait sans doute que cette guerre fut perdue, ce qui

ferait d’eux d’authentiques électeurs républicains.

Si

les États-Unis sont véritablement les agresseurs dans cette histoire,

on devrait s’attendre à un enthousiasme semblable de l’autre côté de la

frontière. Or, tel n’est pas le cas. Même les petits Américains qui, la

main sur le cœur, chaque matin en classe entonnent le Oh, say can you see by the dawn's early light, ignorent que ce chant fut composé dans le contexte d’une guerre que leurs manuels désignent comme une nedless war, une guerre inutile. Inutile pour les Américains, inutile en fait aussi pour les Canadiens, même si, a posteriori,

on peut lui attribuer le salut du Canada et le projet confédératif! En

fait, à sonder les cœurs et les reins de beaucoup de conservateurs, un

grand nombre souhaiterait sans doute que cette guerre fut perdue, ce qui

ferait d’eux d’authentiques électeurs républicains. sous

la présidence du successeur de Madison et qui signifiait, pour les

ambitions européennes, que les affaires d’Amérique concernaient

strictement les intérêts américains. C'est l'esprit de 1812 encore, et

leurs animateurs toujours vivants, qui s'engagèrent dans la politique

impérialiste du Manifest Destiny et alimenta les raisons de faire

la guerre au Mexique. Lors de l'autre Guerre du Mexique, celle menée

par la France au moment où les États-Unis étaient encore occupés par

leur Guerre civile entre 1861 et 1865, les Français furent sommés de

quitter le territoire mexicain et d’y laisser leur empereur fantoche, Maximilien de Habsbourg,

se faire fusiller par les troupes de Juarez. Évidemment, personne ne

songea à considérer que tous ces événements tragiques découlaient

directement de l’affrontement et de la semi-victoire américaine au

traité de Gand de 1814.

sous

la présidence du successeur de Madison et qui signifiait, pour les

ambitions européennes, que les affaires d’Amérique concernaient

strictement les intérêts américains. C'est l'esprit de 1812 encore, et

leurs animateurs toujours vivants, qui s'engagèrent dans la politique

impérialiste du Manifest Destiny et alimenta les raisons de faire

la guerre au Mexique. Lors de l'autre Guerre du Mexique, celle menée

par la France au moment où les États-Unis étaient encore occupés par

leur Guerre civile entre 1861 et 1865, les Français furent sommés de

quitter le territoire mexicain et d’y laisser leur empereur fantoche, Maximilien de Habsbourg,

se faire fusiller par les troupes de Juarez. Évidemment, personne ne

songea à considérer que tous ces événements tragiques découlaient

directement de l’affrontement et de la semi-victoire américaine au

traité de Gand de 1814. d’USA Today.

«Americans, on the other hand, are familiar with the 1959 hit song The

Battle of New Orleans and have a vague image of Dolley Madison fleeing

the White House ahead of torch-brandishing Royal Marines with a portrait

of George Washington under her arm». L’équivalent, pour le Canada,

c’est la poignée de main entre le général britannique Brock et le chef des Shawnees, Tecumseh,

alliés contre un ennemi commun des mains desquels ils devaient périr

tous deux. À Dolly Madison fuyant avec le tableau, les Canadiens

opposent Laura Second,

traversant les lignes ennemies déguisée en fermière allant traire ses

vaches pour informer le général Fitzgibbon que les Américains

attaqueraient à Beaver Dams. Depuis, les chocolats Laura Secord, si

délicieux, si onctueux, si… enfin, ont effacé de la mémoire de la plupart

des Canadiens l’acte guerrier de cette Madeleine de Verchères anglophone. Jordan Chittley, du Daily Buzz,

rapporte les résultats d’un sondage qui montre que 17% des Canadiens

sentent que la Guerre de 1812 fut la guerre la plus importante dans la

formation de l’identité nationale canadienne, alors que seulement 3% des

Américains considèrent la Guerre de

d’USA Today.

«Americans, on the other hand, are familiar with the 1959 hit song The

Battle of New Orleans and have a vague image of Dolley Madison fleeing

the White House ahead of torch-brandishing Royal Marines with a portrait

of George Washington under her arm». L’équivalent, pour le Canada,

c’est la poignée de main entre le général britannique Brock et le chef des Shawnees, Tecumseh,

alliés contre un ennemi commun des mains desquels ils devaient périr

tous deux. À Dolly Madison fuyant avec le tableau, les Canadiens

opposent Laura Second,

traversant les lignes ennemies déguisée en fermière allant traire ses

vaches pour informer le général Fitzgibbon que les Américains

attaqueraient à Beaver Dams. Depuis, les chocolats Laura Secord, si

délicieux, si onctueux, si… enfin, ont effacé de la mémoire de la plupart

des Canadiens l’acte guerrier de cette Madeleine de Verchères anglophone. Jordan Chittley, du Daily Buzz,

rapporte les résultats d’un sondage qui montre que 17% des Canadiens

sentent que la Guerre de 1812 fut la guerre la plus importante dans la

formation de l’identité nationale canadienne, alors que seulement 3% des

Américains considèrent la Guerre de  1812 ayant eu des effets identiques

sur leur nation. Les historiens partagent une indifférence semblable,

sinon un mépris certain pour la Guerre de 1812. Chittley cite encore

Jerald Podair, professeur à la Lawrence University au Wisconsin, qui

affirme au Los Angeles Time «It's just a hodgepodge of buildings

burning, bombs bursting in air and paintings being saved from the

invaders, all for a vaguely defined purpose». Autant dire, une querelle

de mouches. L’explication nous ramène toujours au sobriquet de la needless war,

parce qu’aucun des deux partis ne gagna véritablement quoi que ce soit

de tangible sur le champ de bataille. Ni territoires, ni frontières, ni

ransons, rien. À la gloire posthume de Brock et Tecumseh, les Américains

eurent le général William-Henry Harrison qui gagna l’escarmouche de

Tippecanoe, ce qui forma son jingle lors de l’élection présidentielle de 1840: Tippecanoe and Tyler too. Un mois après son installation à la Maison-Blanche, il décédait.

1812 ayant eu des effets identiques

sur leur nation. Les historiens partagent une indifférence semblable,

sinon un mépris certain pour la Guerre de 1812. Chittley cite encore

Jerald Podair, professeur à la Lawrence University au Wisconsin, qui

affirme au Los Angeles Time «It's just a hodgepodge of buildings

burning, bombs bursting in air and paintings being saved from the

invaders, all for a vaguely defined purpose». Autant dire, une querelle

de mouches. L’explication nous ramène toujours au sobriquet de la needless war,

parce qu’aucun des deux partis ne gagna véritablement quoi que ce soit

de tangible sur le champ de bataille. Ni territoires, ni frontières, ni

ransons, rien. À la gloire posthume de Brock et Tecumseh, les Américains

eurent le général William-Henry Harrison qui gagna l’escarmouche de

Tippecanoe, ce qui forma son jingle lors de l’élection présidentielle de 1840: Tippecanoe and Tyler too. Un mois après son installation à la Maison-Blanche, il décédait. de

1812 avec Harper. Tout ça, pour les Britanniques, est sans la moindre

signification, et encore moins non traductible en termes de moralisation

historique. Il est vrai que les raisons du déclenchement de cette

guerre sont difficiles à cerner : la protestation des Américains contre

l’enrôlement forcé des marins par les capitaines

britanniques, ou l'entrave du libre commerce entre les deux pays? Les querelles entre pionniers et autochtones dans l'Ouest? Bref, les re-enactments

de la Guerre de 1812 joués au Canada mettront des citoyens canadiens dans les uniformes de l’armée américaine, tant les

Américains ne semblent pas intéressés à se joindre aux «armées de

théâtre» de leur voisin du nord!

de

1812 avec Harper. Tout ça, pour les Britanniques, est sans la moindre

signification, et encore moins non traductible en termes de moralisation

historique. Il est vrai que les raisons du déclenchement de cette

guerre sont difficiles à cerner : la protestation des Américains contre

l’enrôlement forcé des marins par les capitaines

britanniques, ou l'entrave du libre commerce entre les deux pays? Les querelles entre pionniers et autochtones dans l'Ouest? Bref, les re-enactments

de la Guerre de 1812 joués au Canada mettront des citoyens canadiens dans les uniformes de l’armée américaine, tant les

Américains ne semblent pas intéressés à se joindre aux «armées de

théâtre» de leur voisin du nord! où

le général Pakenham, beau-frère de Wellington, fut tué avec une bonne partie de son armée de débarquement par les troupes américaines du jeune

Andrew Jackson, appuyé sur la guérilla navale du pirate français Jean

Lafitte, habitué à écumer les eaux du Golfe du Mexique. À la fin de la

journée, les Britanniques dénombraient 2 042 victimes : 291 tués (y

compris les généraux Pakenham et Gibbs), 1 267 blessés (dont le général

Keane) et 484 capturés ou portés disparus, alors que les Américains

avaient eu 71 victimes : 13 morts, 39 blessés et 19 disparus. Ainsi, aux

yeux des Américains, la victoire retentissante de la Nouvelle-Orléans

effaça le reste de la guerre livrée à la frontière Canado-américaine.

Jackson eut une carrière fulgurante qui, après la conquête de la Floride

arrachée aux Espagnols, la déportation des Séminoles et la conquête de

la Maison-Blanche en 1828, installa un système de corruption politique

qui porte pudiquement le nom de démocratie jacksonienne.

où

le général Pakenham, beau-frère de Wellington, fut tué avec une bonne partie de son armée de débarquement par les troupes américaines du jeune

Andrew Jackson, appuyé sur la guérilla navale du pirate français Jean

Lafitte, habitué à écumer les eaux du Golfe du Mexique. À la fin de la

journée, les Britanniques dénombraient 2 042 victimes : 291 tués (y

compris les généraux Pakenham et Gibbs), 1 267 blessés (dont le général

Keane) et 484 capturés ou portés disparus, alors que les Américains

avaient eu 71 victimes : 13 morts, 39 blessés et 19 disparus. Ainsi, aux

yeux des Américains, la victoire retentissante de la Nouvelle-Orléans

effaça le reste de la guerre livrée à la frontière Canado-américaine.

Jackson eut une carrière fulgurante qui, après la conquête de la Floride

arrachée aux Espagnols, la déportation des Séminoles et la conquête de

la Maison-Blanche en 1828, installa un système de corruption politique

qui porte pudiquement le nom de démocratie jacksonienne. d’histoire qui font un travail plus sérieux que se déguiser sous un habit rouge en faisant rebondir sa bédaine

de bière sur la selle d’un cheval ou en portant un képi carré qui va

rouler par terre lorsque le figurant s’enfargera dans son pantalon à

sous-pieds comme en portaient les officiers britanniques de l’époque.

Sans oublier ceux qui se piqueront avec une baïonnette ou essaieront de cruiser l’interprète de la Laura Secord du jour. Outre la propagande politique pro-belliqueuse

du gouvernement Harper, la Guerre de 1812 reste un épisode de

l’histoire ontarienne beaucoup plus que de l’ensemble du Canada. Aucun

combat livré durant cette guerre n’a une portée significative aussi

importante que

d’histoire qui font un travail plus sérieux que se déguiser sous un habit rouge en faisant rebondir sa bédaine

de bière sur la selle d’un cheval ou en portant un képi carré qui va

rouler par terre lorsque le figurant s’enfargera dans son pantalon à

sous-pieds comme en portaient les officiers britanniques de l’époque.

Sans oublier ceux qui se piqueront avec une baïonnette ou essaieront de cruiser l’interprète de la Laura Secord du jour. Outre la propagande politique pro-belliqueuse

du gouvernement Harper, la Guerre de 1812 reste un épisode de

l’histoire ontarienne beaucoup plus que de l’ensemble du Canada. Aucun

combat livré durant cette guerre n’a une portée significative aussi

importante que  la

bataille des Plaines d’Abraham, de Ypres durant la Première Guerre

mondiale, ou du Monte Cassino en 1943 pour les combattants canadiens.

Seuls les historiens militaires se sont intéressés à cette guerre.

L’œuvre de référence reste le gros bouquin de George F. G. Stanley, qui

ne concerne que les opérations terrestres, alors que les opérations

maritimes furent souvent plus importantes (sur les lacs Ontario et Érié,

le lac Champlain, sur la côte Atlantique). L’ouvrage du Stanley analyse

le Guerre de 1812 du point de vue canadien, mentionnant au passage la

désastreuse bataille de la Nouvelle-Orléans qui n’entre pas dans la

marge de ses travaux, indiquant ainsi à quel point la Guerre de 1812

célébrée par les Canadiens n’est pas la guerre anglo-américaine négligée

respectivement par les Britanniques et les Américains.

la

bataille des Plaines d’Abraham, de Ypres durant la Première Guerre

mondiale, ou du Monte Cassino en 1943 pour les combattants canadiens.

Seuls les historiens militaires se sont intéressés à cette guerre.

L’œuvre de référence reste le gros bouquin de George F. G. Stanley, qui

ne concerne que les opérations terrestres, alors que les opérations

maritimes furent souvent plus importantes (sur les lacs Ontario et Érié,

le lac Champlain, sur la côte Atlantique). L’ouvrage du Stanley analyse

le Guerre de 1812 du point de vue canadien, mentionnant au passage la

désastreuse bataille de la Nouvelle-Orléans qui n’entre pas dans la

marge de ses travaux, indiquant ainsi à quel point la Guerre de 1812

célébrée par les Canadiens n’est pas la guerre anglo-américaine négligée

respectivement par les Britanniques et les Américains. de

1775 occupe une place plus importante dans l’histoire du Québec car,

après l’occupation de Montréal et de Trois-Rivières, les deux troupes

américaines firent leur jonction devant Québec et furent repoussés

par les défenseurs canadiens de la capitale menés par le gouverneur

Carleton. Mais l’importance de l’événement tient moins à sa valeur

militaire qu’au fait que les Canadiens se laissèrent peu séduire par le

lyrisme d’un Benjamin Franklin appelé à convaincre les Canadiens de

s’unir à la cause de l’indépendance américaine. Tout ce beau monde

repartit au printemps 1776, avec armes et bagages, n’entraînant avec eux

que quelques collaborateurs douteux qui les avaient un peu trop

chaudement accueillis lors de leur passage l’année précédente. Le fait

que Fleury Mesplet, un Français protestant amené avec les Américains,

resta au Québec et développa la presse à journaux demeure sans doute

l’apport le plus important de cet événement. À côté de cela, 1812 n’a

pas apporté grand chose de plus

de

1775 occupe une place plus importante dans l’histoire du Québec car,

après l’occupation de Montréal et de Trois-Rivières, les deux troupes

américaines firent leur jonction devant Québec et furent repoussés

par les défenseurs canadiens de la capitale menés par le gouverneur

Carleton. Mais l’importance de l’événement tient moins à sa valeur

militaire qu’au fait que les Canadiens se laissèrent peu séduire par le

lyrisme d’un Benjamin Franklin appelé à convaincre les Canadiens de

s’unir à la cause de l’indépendance américaine. Tout ce beau monde

repartit au printemps 1776, avec armes et bagages, n’entraînant avec eux

que quelques collaborateurs douteux qui les avaient un peu trop

chaudement accueillis lors de leur passage l’année précédente. Le fait

que Fleury Mesplet, un Français protestant amené avec les Américains,

resta au Québec et développa la presse à journaux demeure sans doute

l’apport le plus important de cet événement. À côté de cela, 1812 n’a

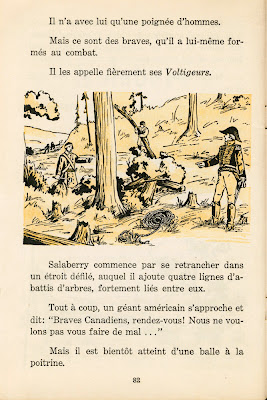

pas apporté grand chose de plus  sinon que les Canadiens, avec le corps des Voltigeurs dirigé par Salaberry, stoppa l’avance de l’armée américaine de Hampton à Châteauguay. L’image d’Épinal a conservé le souvenir de ce Léonidas québécois,

sabre levé, juché sur un tronc d’arbre. Il est douteux que les jeunes

Québécois sortis des écoles depuis 20 ans, aient conservé ce souvenir

intact qui ne fait qu’affleurer à la surface de la conscience historique

une fois l’année scolaire terminée. Et même dans les cours

universitaires, ce fait n’existe virtuellement pas. Après tout,

Salaberry appartenait davantage à l’armée britannique avec laquelle il

servit partout, aux Antilles, aux Pays-Bas, en Sicile, en Irlande, enfin

seulement au Canada. Lié à la seigneurie de Rouxville, après

Châteauguay, il alla s’installer à Chambly où il mourut. Héros,

peut-être, mais il est douteux qu’il ait entretenu avec la population

québécoise des relations aussi intimistes que certains lui attribuent.

Par sa vie, Salaberry était plus un Anglais, comme les seigneurs du

nouveau régime qui avaient épousé des filles de seigneurs de la

Nouvelle-France, qu’un Canadien, et encore moins un Québécois!

sinon que les Canadiens, avec le corps des Voltigeurs dirigé par Salaberry, stoppa l’avance de l’armée américaine de Hampton à Châteauguay. L’image d’Épinal a conservé le souvenir de ce Léonidas québécois,

sabre levé, juché sur un tronc d’arbre. Il est douteux que les jeunes

Québécois sortis des écoles depuis 20 ans, aient conservé ce souvenir

intact qui ne fait qu’affleurer à la surface de la conscience historique

une fois l’année scolaire terminée. Et même dans les cours

universitaires, ce fait n’existe virtuellement pas. Après tout,

Salaberry appartenait davantage à l’armée britannique avec laquelle il

servit partout, aux Antilles, aux Pays-Bas, en Sicile, en Irlande, enfin

seulement au Canada. Lié à la seigneurie de Rouxville, après

Châteauguay, il alla s’installer à Chambly où il mourut. Héros,

peut-être, mais il est douteux qu’il ait entretenu avec la population

québécoise des relations aussi intimistes que certains lui attribuent.

Par sa vie, Salaberry était plus un Anglais, comme les seigneurs du

nouveau régime qui avaient épousé des filles de seigneurs de la

Nouvelle-France, qu’un Canadien, et encore moins un Québécois! avaient

provoqué un grand mécontentement en Amérique, et celle-ci avait répondu

en cessant tout commerce avec l’Angleterre. En 1812 elle lui déclara la

guerre, tenta vainement d’envahir le Canada, mais remporte un grand

nombre de petites victoires sur mer, particulièrement au moyen de ses

vastes et lourdes frégates armées, qui s’emparaient facilement des

nôtres et faisaient de terribles ravages dans notre marine marchande.

Mais elles ne pouvaient, comme en témoigne la lutte célèbre du Chesapeake et du Shanon,

soutenir le choc de navires anglais de force égale. Après la fin de la

guerre d’Espagne, les vétérans de Wellington furent embarqués pour

l’Amérique, où ils prirent et détruisirent Washington, mais échouèrent

au Lac Champlain, à Baltimore et à New Orleans. Finalement, le 24

décembre 1814, la médiation du Czar aboutit au Traité de Gand, qui régla

la querelle par un compromis et remit à d’autres temps la solution du

problème, si délicat, des frontières. Ce fut là une guerre aussi

ruineuse qu’inutile, qui, avec un peu de tact et de bons sens des deux

côtés, aurait pu être évitée» (F. York Powell et T. F. Tout. Histoire d'Angleterre, Paris,

Payot, Col. Bibliothèque historique, 1932, pp. 1021-1022). Cette vision

du tournant du XXe siècle montre l’importance des affrontements

anglo-américains sur mer par rapport aux petites victoires remportées

sur le sol canado-américain. La bataille du 8 janvier 1815 est même

rétroportée avant la signature du traité de Gand! Les causes sont

d’ordre commercial (la rupture commerciale suite aux «Ordres en

Conseil». Conclusion tirée : a needless war.

avaient

provoqué un grand mécontentement en Amérique, et celle-ci avait répondu

en cessant tout commerce avec l’Angleterre. En 1812 elle lui déclara la

guerre, tenta vainement d’envahir le Canada, mais remporte un grand

nombre de petites victoires sur mer, particulièrement au moyen de ses

vastes et lourdes frégates armées, qui s’emparaient facilement des

nôtres et faisaient de terribles ravages dans notre marine marchande.

Mais elles ne pouvaient, comme en témoigne la lutte célèbre du Chesapeake et du Shanon,

soutenir le choc de navires anglais de force égale. Après la fin de la

guerre d’Espagne, les vétérans de Wellington furent embarqués pour

l’Amérique, où ils prirent et détruisirent Washington, mais échouèrent

au Lac Champlain, à Baltimore et à New Orleans. Finalement, le 24

décembre 1814, la médiation du Czar aboutit au Traité de Gand, qui régla

la querelle par un compromis et remit à d’autres temps la solution du

problème, si délicat, des frontières. Ce fut là une guerre aussi

ruineuse qu’inutile, qui, avec un peu de tact et de bons sens des deux

côtés, aurait pu être évitée» (F. York Powell et T. F. Tout. Histoire d'Angleterre, Paris,

Payot, Col. Bibliothèque historique, 1932, pp. 1021-1022). Cette vision

du tournant du XXe siècle montre l’importance des affrontements

anglo-américains sur mer par rapport aux petites victoires remportées

sur le sol canado-américain. La bataille du 8 janvier 1815 est même

rétroportée avant la signature du traité de Gand! Les causes sont

d’ordre commercial (la rupture commerciale suite aux «Ordres en

Conseil». Conclusion tirée : a needless war. |

| Bataille de Queenston Heights et mort du général Brock |

|

| Mort du général Robert Ross à la bataille de Baltimore |

Plus loin nous remontons dans l’historiographie américaine, plus la guerre de 1812 occupe un chapitre complet. Ici, on commence d’abord par parler des troubles indiens, les Shawnees de Tecumseh et de son demi-frère, le Prophète, sèment l’émoi parmi les pionniers américains à la frontière canadienne. Pendant ce temps, les causes de conflits avec l’Angleterre se multiplient. Dès 1811, l’ambassadeur Pinkney est rappelé à Washington et un combat maritime oppose les vaisseaux President et Little Belt. Comme le souligne l’historien Henry William Elson, «Le douzième Congrès se réunit en décembre 1811. Il différait grandement de ses prédécesseurs. On n’y retrouve plus l’esprit de temporisation; le Congrès n’est plus dominé par les Pères de la Révolution. Une nouvelle génération est en possession des affaires publiques. C’est surtout dans la Chambre que se manifeste le nouvel état d’esprit. Nous y trouvons une demi-douzaine de jeunes leaders, qui prirent la direction de la politique. C’étaient Henry Clay, du Kentucky, et John C. Calhoun, de la Caroline du Sud, qui allaient rester près d’un demi-siècle au premier rang de la vie nationale» (H. W. Elson. Histoire des États-Unis, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1930, p. 427). C'est la propagande

et les manœuvres électorales des War Hawks qui devaient conduire aux hostilités. Le 18 juin 1812, «Madison hésitait. Il était presque aussi attaché à la paix que le grand Démorate qui l’avait précédé [Jefferson]. Mais une nouvelle élection approchait et les jeunes leaders du Congrès donnèrent à entendre au président qu’il ne devait pas compter sur leur appui, s’il ne consentait à déclarer la guerre. Madison céda. Pendant l’hiver, le Congrès vota l’augmentation de l’armée régulière et autorisa un emprunt de onze millions de dollars. Au début d’avril, un embargo de quatre-vingt dix jours fut lancé sur les navires, comme préliminaire à la déclaration de guerre. Un peu plus tard, le Congrès autorisa le Président à appeler sous les drapeaux cinquante mille miliciens. Le 1er juin, le président envoya au Congrès son discours sur la guerre, réclamant une déclaration de guerre immédiate. Il énumérait quatre causes principales : l’enrôlement forcé de nos marins, le harcèlement de nos navires marchands le long du littoral américain par les croiseurs britanniques, le blocus des côtes européennes en vertu duquel les vaisseaux américains avaient été capturés dans toutes les mers, et enfin les ordres en Conseil» (p. 428). Elson ajoute que la France avait vexé en bien des occasions la marine marchande américaine et la guerre aurait très bien pu se déclarer contre elle, mais comme «l’Angleterre était la mère-patrie; il était plus irritant de recevoir de sa part un traitement aussi rude et aussi impitoyable, que de la part de Napoléon» (p. 428). Encore, l’opinion américaine ne faisait-elle pas l’unanimité. La Nouvelle-Angleterre se positionna contre tandis que le Sud et l’Ouest, plus éloigné des champs de bataille, se positionnèrent pour. Le Centre vacilla et ce fut finalement la Pennsylvanie qui, en réélisant Madison, entraîna la guerre de 1812.

et les manœuvres électorales des War Hawks qui devaient conduire aux hostilités. Le 18 juin 1812, «Madison hésitait. Il était presque aussi attaché à la paix que le grand Démorate qui l’avait précédé [Jefferson]. Mais une nouvelle élection approchait et les jeunes leaders du Congrès donnèrent à entendre au président qu’il ne devait pas compter sur leur appui, s’il ne consentait à déclarer la guerre. Madison céda. Pendant l’hiver, le Congrès vota l’augmentation de l’armée régulière et autorisa un emprunt de onze millions de dollars. Au début d’avril, un embargo de quatre-vingt dix jours fut lancé sur les navires, comme préliminaire à la déclaration de guerre. Un peu plus tard, le Congrès autorisa le Président à appeler sous les drapeaux cinquante mille miliciens. Le 1er juin, le président envoya au Congrès son discours sur la guerre, réclamant une déclaration de guerre immédiate. Il énumérait quatre causes principales : l’enrôlement forcé de nos marins, le harcèlement de nos navires marchands le long du littoral américain par les croiseurs britanniques, le blocus des côtes européennes en vertu duquel les vaisseaux américains avaient été capturés dans toutes les mers, et enfin les ordres en Conseil» (p. 428). Elson ajoute que la France avait vexé en bien des occasions la marine marchande américaine et la guerre aurait très bien pu se déclarer contre elle, mais comme «l’Angleterre était la mère-patrie; il était plus irritant de recevoir de sa part un traitement aussi rude et aussi impitoyable, que de la part de Napoléon» (p. 428). Encore, l’opinion américaine ne faisait-elle pas l’unanimité. La Nouvelle-Angleterre se positionna contre tandis que le Sud et l’Ouest, plus éloigné des champs de bataille, se positionnèrent pour. Le Centre vacilla et ce fut finalement la Pennsylvanie qui, en réélisant Madison, entraîna la guerre de 1812.Manquant de combattants, s’engageant avec une opinion publique plutôt divisée sur la question, les Américains n'y allèrent pas avec cœur dans ce combat voulu par une minorité de War Hawks qui voulaient s’affirmer sur la scène politique nationale. Les combats sur mer, avons-nous dit, furent plus nombreux et plus décisifs que les combats terrestres. Washington fut prise et incendiée pour venger le pillage de York un an plus tôt et le gouvernement dut emprunter pour soutenir l’effort de guerre. «Les représentants des deux nations belligérantes s’étaient rencontrés à Gand, en Belgique, dans l’été de 1814. Les instructions que leur

avaient données leurs gouvernements respectifs étaient telles que d’abord il parut impossible d’arriver à un arrangement. Les Anglais, entre autres choses, demandaient que l’Amérique cédât de vastes portions du New-York et du Maine septentrionnal, et réservât au Nord-Ouest un vaste territoire pour les Indiens. Mais sur la nouvelle de la défaite de Prevost dans le New-York, et de Ross à Baltimore, ils abandonnèrent leurs demandes extravagantes. Les Américains d’autre part cédèrent sur la question de l’enrôlement forcé. Le traité, dans sa forme définitive, est plus remarquable par ce qu’il omet que par ce qu’il contient. Ce n’était guère plus qu’une Convention réciproque de finir la guerre, dont les deux pays étaient las. La question de l’enrôlement forcé en était omise dans l’idée que, puisque les guerres européennes semblaient être finies, l’Angleterre n’aurait plus de raison de se livrer à cette pratique. Aucune des deux nations ne fit de cession de territoire. Le traité stipulait la restauration des frontières telles qu’elles existaient en 1783, ainsi que la paix avec les Indiens. Il réservait pour des arrangements futurs, les vieilles querelles de frontières et les questions de pêcheries, de même que le droit des Anglais de naviguer sur le Mississipi. Les deux Nations convinrent de faire tout leur possible pour introduire l’abolition totale du trafic des esclaves. La nouvelle de la paix et de la victoire de la Nouvelle-Orléans parvint dans les États du Nord a peu près en même temps, et grandes furent les réjouissances» (H. W. Elson. ibid. pp. 452-453).

avaient données leurs gouvernements respectifs étaient telles que d’abord il parut impossible d’arriver à un arrangement. Les Anglais, entre autres choses, demandaient que l’Amérique cédât de vastes portions du New-York et du Maine septentrionnal, et réservât au Nord-Ouest un vaste territoire pour les Indiens. Mais sur la nouvelle de la défaite de Prevost dans le New-York, et de Ross à Baltimore, ils abandonnèrent leurs demandes extravagantes. Les Américains d’autre part cédèrent sur la question de l’enrôlement forcé. Le traité, dans sa forme définitive, est plus remarquable par ce qu’il omet que par ce qu’il contient. Ce n’était guère plus qu’une Convention réciproque de finir la guerre, dont les deux pays étaient las. La question de l’enrôlement forcé en était omise dans l’idée que, puisque les guerres européennes semblaient être finies, l’Angleterre n’aurait plus de raison de se livrer à cette pratique. Aucune des deux nations ne fit de cession de territoire. Le traité stipulait la restauration des frontières telles qu’elles existaient en 1783, ainsi que la paix avec les Indiens. Il réservait pour des arrangements futurs, les vieilles querelles de frontières et les questions de pêcheries, de même que le droit des Anglais de naviguer sur le Mississipi. Les deux Nations convinrent de faire tout leur possible pour introduire l’abolition totale du trafic des esclaves. La nouvelle de la paix et de la victoire de la Nouvelle-Orléans parvint dans les États du Nord a peu près en même temps, et grandes furent les réjouissances» (H. W. Elson. ibid. pp. 452-453).Quel bilan notre historien trace-t-il de la Guerre de 1812? «La guerre, du côté anglais, fut une erreur

lourde et coûteuse. La Grande-Bretagne n’acquit pas un pouce de terrain, n’établit pas un principe, et ne gagna pas un seul ami. Elle aurait pu, par quelques concessions légères, se concilier l’Amérique et s’en faire une alliée contre Napoléon. Elle aurait pu porter un rude coup à l’Empereur, en ouvrant ses ports à notre commerce, et en rendant ainsi inutiles toutes les prétentions de ce dernier à bloquer le littoral anglais. Mais elle laissa la querelle qu’elle avait contre nous dégénérer en guerre ouverte. Par là elle perdit son monopole des mers, sacrifia des milliers de vies et dépensa plus d’argent qu’il n’en eût fallu pour élever la paie de ses marins à un tel prix, qu’ils n’eussent plus eu envie de déserter; ainsi l’enrôlement forcé fût devenu inutile. Une des caractéristiques de cette guerre fut le haut pourcentage de morts parmi les chefs britanniques. Sept capitaines de vaisseaux furent tués dans l’action, outre les généraux Brock, Ross, Pakenham, Gibbs, Tecumseh, et sir Peter Parker et les autres chefs» (H. W. Elson. ibid. pp. 454-455). Elson établit ici un bilan lourd, complétant ce que l’historiographie anglaise tait pudiquement. D’accord avec les York Powell, Tout et Trevelyan, Elson souligne l’entêtement du gouvernement britannique dans les affaires commerciales qui l’opposaient aux États-Unis entraînant ainsi une surenchère des positions qui ne purent que débloquer sur la guerre ouverte.

lourde et coûteuse. La Grande-Bretagne n’acquit pas un pouce de terrain, n’établit pas un principe, et ne gagna pas un seul ami. Elle aurait pu, par quelques concessions légères, se concilier l’Amérique et s’en faire une alliée contre Napoléon. Elle aurait pu porter un rude coup à l’Empereur, en ouvrant ses ports à notre commerce, et en rendant ainsi inutiles toutes les prétentions de ce dernier à bloquer le littoral anglais. Mais elle laissa la querelle qu’elle avait contre nous dégénérer en guerre ouverte. Par là elle perdit son monopole des mers, sacrifia des milliers de vies et dépensa plus d’argent qu’il n’en eût fallu pour élever la paie de ses marins à un tel prix, qu’ils n’eussent plus eu envie de déserter; ainsi l’enrôlement forcé fût devenu inutile. Une des caractéristiques de cette guerre fut le haut pourcentage de morts parmi les chefs britanniques. Sept capitaines de vaisseaux furent tués dans l’action, outre les généraux Brock, Ross, Pakenham, Gibbs, Tecumseh, et sir Peter Parker et les autres chefs» (H. W. Elson. ibid. pp. 454-455). Elson établit ici un bilan lourd, complétant ce que l’historiographie anglaise tait pudiquement. D’accord avec les York Powell, Tout et Trevelyan, Elson souligne l’entêtement du gouvernement britannique dans les affaires commerciales qui l’opposaient aux États-Unis entraînant ainsi une surenchère des positions qui ne purent que débloquer sur la guerre ouverte.Mais que dit Elson à propos du bilan américain, car après tout, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui déclarèrent la guerre: «Les Américains, au contraire, gagnèrent beaucoup à la guerre bien que cela n’apparut pas dans le traité, ni même au début à l’observateur superficiel. La guerre avait été coûteuse aussi pour eux, ils avaient perdu trente mille hommes et cent millions de dollars. L’argent s’était déprécié au point de menacer tous les intérêts industriels et commerciaux du pays. La capitale avait été prise et incendiée. Une partie

des citoyens s’étaient rangés parmi les mécontents et avaient aidé et soutenu l’ennemi. Mais malgré tout, la guerre fut heureuse pour les États-Unis. Elle amena l’indépendance commerciale et la séparation définitive d’avec les affaires européennes, absolument nécessaire à un gouvernement national. […] sans monarque, nous avions résisté honorablement sur terre pendant près de trois ans, et mieux que résisté, sur mer, à la plus grande puissance navale du globe; le monde entier restait frappé de surprise. Avant cette guerre, personne n’avait considéré les États-Unis comme une puissance de premier ordre. Depuis lors, on n’a jamais cessé de la considérer comme telle. À ce moment, les Nations commencèrent à comprendre que l’Amérique était une géante adolescente, qui exigeait leur respect et, depuis, elles ne lui ont jamais refusé» (H. W. Elson. ibid. p. 455). Elson amplifie sans doute la reconnaissance européenne. Certes, le fait d’avoir affronté la flotte britannique était remarquable, mais elle ne gagna réellement que parce que cette flotte était davantage occupée à forcer le blocus continental de Napoléon. Toutes les forces britanniques n’étaient pas dans le plateau de la balance de la guerre américaine.

des citoyens s’étaient rangés parmi les mécontents et avaient aidé et soutenu l’ennemi. Mais malgré tout, la guerre fut heureuse pour les États-Unis. Elle amena l’indépendance commerciale et la séparation définitive d’avec les affaires européennes, absolument nécessaire à un gouvernement national. […] sans monarque, nous avions résisté honorablement sur terre pendant près de trois ans, et mieux que résisté, sur mer, à la plus grande puissance navale du globe; le monde entier restait frappé de surprise. Avant cette guerre, personne n’avait considéré les États-Unis comme une puissance de premier ordre. Depuis lors, on n’a jamais cessé de la considérer comme telle. À ce moment, les Nations commencèrent à comprendre que l’Amérique était une géante adolescente, qui exigeait leur respect et, depuis, elles ne lui ont jamais refusé» (H. W. Elson. ibid. p. 455). Elson amplifie sans doute la reconnaissance européenne. Certes, le fait d’avoir affronté la flotte britannique était remarquable, mais elle ne gagna réellement que parce que cette flotte était davantage occupée à forcer le blocus continental de Napoléon. Toutes les forces britanniques n’étaient pas dans le plateau de la balance de la guerre américaine.«Notre succès, poursuit Elson, fut également remarquable au point de vue des affaires intérieures. Pour la première fois le peuple commença à éprouver un sentiment national. Il comprit mieux qu’auparavant que le pays avait un avenir, une destinée, qu’aucune intrusion européenne ne pouvait troubler. Les partis français et anglais disparurent de notre politique. Peu après la fin de la guerre,

|

| Uncle Sam, d'après le fournisseur Samuel Wilson |

D’autres historiens américains, Nye et Morpurgo, s’étendent sur l’animosité virulente que véhicula la presse américaine fournie par les discours des War Hawks, Calhoun et Clay. Également sur les négociations ouvertes par Madison avec Napoléon qui se retournèrent finalement contre lui. Dès les débuts, les officiels américains ignoraient où le déclenchement de cette guerre les entraînerait :«Ainsi qu’elle avait commencé, la guerre de 1812 se poursuivit sans nécessité ni profit. L’un de ses principaux motifs se trouvait éteint dès avant que le premier coup de feu ne fût tiré. Les États dont l’économie vitale dépendait du commerce se déclaraient violemment hostiles au conflit. Pour empêcher qu’il ne se poursuivît ils iraient, s’il le fallait, jusqu’à la trahison et la sécession. L’ennemi, le Britannique, témoignait généralement d’une désaffection parfaite pour ces campagnes lointaines, ces doléances inaccessibles. Ou bien il les regardait comme une diversion vaine et impertinente au conflit essentiel, la guerre avec Napoléon. Aucun des deux belligérants ne gagna, en l’affaire, rien qui fût de valeur. Et la plus notable bataille, ô ironie, fut livrée après la conclusion du traité de paix» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. Histoire des États-Unis, Paris, Gallimard, Col. La suite des temps, 1961, pp. 240-241). Causes et bilans ramenés à la même inutilité, plus l’ironie du massacre de la Nouvelle-Orléans. Pourtant, ils reconnaissent que

les War Hawks s’étaient lourdement trompés en croyant que le Canada «se laisserait cueillir comme un fruit mûr» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 242). Mais là où Nye et Morpurgo exposent le gain américain, c’est lorsque nous comparons ce paragraphe au bilan dressé par Elson, des officiers supérieurs britanniques morts aux combats : «Et cependant, pour l’avenir du nationalisme américain, la guerre de 1812 revêtait une signification immense. Si divisé fût-il touchant l’idée qu’il se faisait de la justice de sa cause, le peuple américain surmontait, à l’unisson, des difficultés énormes pour contenir, une fois de plus, l’une des plus grandes puissances. Sa modeste marine y trouva une organisation cohérente et les prémices d’une splendide tradition. Les Stephen Decatur, les Oliver Hazard Perry devinrent, dans les années futures, des stimulants de la fierté américaine au même titre que les Drake et les Nelson pour les Anglais. Et, au cours de la dernière bataille avortée, la bataille de la Nouvelle-Orléans, l’Ouest suscita un héros, Andrew Jackson, l’un des épigones des leaders agrariens» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 241). C’est dire que si la Guerre de 1812 n’apporta rien à la fierté nationale britannique, elle fournit beaucoup de héros à celle des Américains.

les War Hawks s’étaient lourdement trompés en croyant que le Canada «se laisserait cueillir comme un fruit mûr» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 242). Mais là où Nye et Morpurgo exposent le gain américain, c’est lorsque nous comparons ce paragraphe au bilan dressé par Elson, des officiers supérieurs britanniques morts aux combats : «Et cependant, pour l’avenir du nationalisme américain, la guerre de 1812 revêtait une signification immense. Si divisé fût-il touchant l’idée qu’il se faisait de la justice de sa cause, le peuple américain surmontait, à l’unisson, des difficultés énormes pour contenir, une fois de plus, l’une des plus grandes puissances. Sa modeste marine y trouva une organisation cohérente et les prémices d’une splendide tradition. Les Stephen Decatur, les Oliver Hazard Perry devinrent, dans les années futures, des stimulants de la fierté américaine au même titre que les Drake et les Nelson pour les Anglais. Et, au cours de la dernière bataille avortée, la bataille de la Nouvelle-Orléans, l’Ouest suscita un héros, Andrew Jackson, l’un des épigones des leaders agrariens» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 241). C’est dire que si la Guerre de 1812 n’apporta rien à la fierté nationale britannique, elle fournit beaucoup de héros à celle des Américains. un détachement anglais commandé par le général Ross et venant directement de France se mit à harceler des points d’élection sur le littoral des États-Unis. Débarquées à Maryland, les troupes avancèrent ne rencontrant qu’une opposition sporadique. Leur objectif était la capitale. Elles établirent leur camp en face de la cité. Dans un accès de vindicte les hommes pénétrèrent à Washington, se livrant à des pillages évalués à un million et demi de dollars. À la Chambre des représentants, l’amiral Cockburn monta à la tribune présidentielle: “Faut-il brûler ce havre de la démocratie yankee? Tout le monde répondra : Oui!” Et tout le monde répondit : Oui. Il mit le feu, de gaîté de cœur, à des édifices publics, voire à des quartiers résidentiels, regagna calmement la flotte britannique et prit le large. “Cette organisation bancale”, fulminait le Times, “se trouve à la veille de son déclin. Il faut promptement délivrer le monde de l’exemple pernicieux d’un gouvernement fondé sur la rébellion démocratique”. Et l’on avait bien, en effet, le sentiment de cette délivrance lorsque Madison et son

un détachement anglais commandé par le général Ross et venant directement de France se mit à harceler des points d’élection sur le littoral des États-Unis. Débarquées à Maryland, les troupes avancèrent ne rencontrant qu’une opposition sporadique. Leur objectif était la capitale. Elles établirent leur camp en face de la cité. Dans un accès de vindicte les hommes pénétrèrent à Washington, se livrant à des pillages évalués à un million et demi de dollars. À la Chambre des représentants, l’amiral Cockburn monta à la tribune présidentielle: “Faut-il brûler ce havre de la démocratie yankee? Tout le monde répondra : Oui!” Et tout le monde répondit : Oui. Il mit le feu, de gaîté de cœur, à des édifices publics, voire à des quartiers résidentiels, regagna calmement la flotte britannique et prit le large. “Cette organisation bancale”, fulminait le Times, “se trouve à la veille de son déclin. Il faut promptement délivrer le monde de l’exemple pernicieux d’un gouvernement fondé sur la rébellion démocratique”. Et l’on avait bien, en effet, le sentiment de cette délivrance lorsque Madison et son  gouvernement réintégrèrent à tâtons leur capitale carbonisée» (p. 246). C’était à ce moment précis que les plénipotentiaires britanniques à Gand exigèrent les mesures jugées déraisonnables par Elson. L’humeur américaine était au plus bas, mais c’est aussi à ce moment que Francis Scott Key composa son refrain, ce qui signifiait qu’au creux de l’abîme, la guerre prenait un sens qu’elle n’avait pas eu jusque-là. Après la mort de Ross et la défaite britannique au Lac Champlain, ne restait plus qu’à signer le traité de paix. «Traité étrange, épilogue d’une guerre étrange. Et pas plus que la guerre il n’était concluant. Gand marqua néanmoins une étape dans les relations entre les deux signataires. Il reconnaissait, en effet, l’importance des conversations basées sur la bienveillance mutuelle. Chacun des chefs de litige fut reporté à une date ultérieure aux fins de discussion et quatre commissions furent créées pour fixer la frontière entre les États-Unis et le Canada. “Il régnera une paix inébranlable et universelle entre Sa Majesté britannique et les États-Unis”; tel était le préambule du premier article. À l’encontre de la plupart des contrats internationaux les clauses du traité de Gand se révélèrent d’un bon usage» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 247), bien qu’ils furent légèrement ébranlés lorsque l’Angleterre prit fait et cause pour le Sud lors de la Guerre de Sécession.

gouvernement réintégrèrent à tâtons leur capitale carbonisée» (p. 246). C’était à ce moment précis que les plénipotentiaires britanniques à Gand exigèrent les mesures jugées déraisonnables par Elson. L’humeur américaine était au plus bas, mais c’est aussi à ce moment que Francis Scott Key composa son refrain, ce qui signifiait qu’au creux de l’abîme, la guerre prenait un sens qu’elle n’avait pas eu jusque-là. Après la mort de Ross et la défaite britannique au Lac Champlain, ne restait plus qu’à signer le traité de paix. «Traité étrange, épilogue d’une guerre étrange. Et pas plus que la guerre il n’était concluant. Gand marqua néanmoins une étape dans les relations entre les deux signataires. Il reconnaissait, en effet, l’importance des conversations basées sur la bienveillance mutuelle. Chacun des chefs de litige fut reporté à une date ultérieure aux fins de discussion et quatre commissions furent créées pour fixer la frontière entre les États-Unis et le Canada. “Il régnera une paix inébranlable et universelle entre Sa Majesté britannique et les États-Unis”; tel était le préambule du premier article. À l’encontre de la plupart des contrats internationaux les clauses du traité de Gand se révélèrent d’un bon usage» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 247), bien qu’ils furent légèrement ébranlés lorsque l’Angleterre prit fait et cause pour le Sud lors de la Guerre de Sécession.La consolidation nationale attribuée à la Guerre de 1812 suppose que tout n’allait pas si bien dans les États-Unis du début du XIXe siècle. En fait, les menaces de Sécession pleuvaient de part et d’autres, et il fallait la souplesse d’esprit d’un Thomas Jefferson

pour tenir le tout lier. Les enrôlements forcés de marins avaient commencé sous sa présidence et Jefferson obligea «les États récalcitrants de la Nouvelle-Angleterre à accepter une rupture économique avec la Grande-Bretagne; plus désinvolte encore envers les intérêts économiques des États commerciaux, Madison entraîna le pays dans la guerre contre la Grande-Bretagne en 1812. En contraignant les États nordistes, le gouvernement s’assurait le soutien total des sudistes, qui précédemment s’étaient faits les champions des droits des États, de sorte que les gens de Nouvelle-Angleterre, anciens nationalistes ardents, parlèrent de sécession et employèrent le langage des résolutions de Virginie et du Kentucky. Sous l’égide du républicanisme de Jefferson, il apparut une deuxième vague de nationalisme… : une route nationale fut construite à travers les Alleghanys, une seconde Banque Nationale fut établie, un tarif fut voté pour protéger les industriels, et un nouveau programme d’aide nationale pour les communications intérieures fut mis à l’étude», rappelle W. R. Brock (Introduction à l'histoire américaine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1962. pp. 81-82), soulignant à quel point les tensions entre les autonomies locales et l’autonomie nationale s’affrontaient en tous points. La Guerre de 1812 donna une impulsion décisive à l’autonomie nationale, impulsion qui s’achèvera dans la tragique guerre de 1861-1865.

pour tenir le tout lier. Les enrôlements forcés de marins avaient commencé sous sa présidence et Jefferson obligea «les États récalcitrants de la Nouvelle-Angleterre à accepter une rupture économique avec la Grande-Bretagne; plus désinvolte encore envers les intérêts économiques des États commerciaux, Madison entraîna le pays dans la guerre contre la Grande-Bretagne en 1812. En contraignant les États nordistes, le gouvernement s’assurait le soutien total des sudistes, qui précédemment s’étaient faits les champions des droits des États, de sorte que les gens de Nouvelle-Angleterre, anciens nationalistes ardents, parlèrent de sécession et employèrent le langage des résolutions de Virginie et du Kentucky. Sous l’égide du républicanisme de Jefferson, il apparut une deuxième vague de nationalisme… : une route nationale fut construite à travers les Alleghanys, une seconde Banque Nationale fut établie, un tarif fut voté pour protéger les industriels, et un nouveau programme d’aide nationale pour les communications intérieures fut mis à l’étude», rappelle W. R. Brock (Introduction à l'histoire américaine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1962. pp. 81-82), soulignant à quel point les tensions entre les autonomies locales et l’autonomie nationale s’affrontaient en tous points. La Guerre de 1812 donna une impulsion décisive à l’autonomie nationale, impulsion qui s’achèvera dans la tragique guerre de 1861-1865.Franck L. Schoell rappelle ce point sur lequel Elson commençait son chapitre sur la guerre de 1812 : les incursions indiennes en territoire américain. Comme le traité de paix passé en 1763 entre les tribus autochtones et le gouvernement vainqueur de la Guerre de Sept Ans donnait la responsabilité des affaires indiennes au gouvernement britannique, c’était là un grief d’autonomie locale qui s’érigeait contre les Britanniques du Canada : «Ils étaient particulièrement violents chez les colons du Nord-Ouest, dont la voix se faisait entendre de plus en plus haut au Congrès. Quotidiennement aux prises avec les Indiens, ceux-ci continuaient de les croire soutenus en sous-main par des agents britanniques venus du Canada. En fait, impitoyablement refoulés vers l’Ouest par les pionniers, dépossédés de leurs terrains de chasse, les Indiens avaient de périodiques sursauts de résistance et les dissensions entre tribus faisaient place à de véritables coalitions ourdies contre les Blancs. L’une des plus redoutables venait de l’être à l’instigation d’un chef shawnee très capable, Tecumseh. La confédération qu’il avait réussi à mettre sur pied comprenait non seulement les tribus du territoire du Nord-Ouest, mais aussi celles du bassin du bas Mississippi. La demi-victoire que le gouverneur de l’Indiana W. H. Harrison remporta à Tippecanoe, en novembre 1815, sur les guerriers Indiens ne mit nullement fin aux embûches meurtrières. À supposer que les Anglais n’eussent pas fourni des armes aux “sauvages” comme on le croyait, il paraissait évident que Tecumseh n’aurait pas attaqué s’il n’avait pas cru pouvoir compter sur une assistance britannique» (F. L. Schoell. Histoire des États-Unis, Paris, Payot, Col. P.B.P. #80, 1965, p. 146). Le problème des frontières,

c’était donc avant tout celui de la migration des autochtones devant la conquête des pionniers. Ce sur quoi le traité de Gand passa silence. «Chacun des deux belligérants avait ainsi sauvé la face et ils allaient désormais pouvoir vivre côte à côte dans une amitié qui ne s’est pas démentie depuis lors», […] «du côté américain, cependant, la guerre avait eu des effets tangibles, tout au moins sur l’éternel, mais mouvant front indien. Dans le Nord-Ouest la confédération de tribus organisée par Tecumseh avait été défaite et dispersée, et son chef tué (5 octobre 1813). Dans le Sud, les Indiens Creek, qui avaient répondu à l’appel de Tecumseh, avaient été, après plusieurs mois d’une lutte féroce, anéantis à la bataille de Talapoosa (mars 1814) par les milices du Tennessee que Jackson avait commandées avant de devenir le chef de l’armée régulière. Les survivants furent contraints de signer le traité en quelque sorte rituel par lequel ils cédaient aux Blancs presque tout leur territoire» (F. L. Schoell. ibid. p. 148). En un sens, s’il ne fut ni vainqueur ni vaincu entre Britanniques et Américains, il y eut un groupe qui fut littéralement battu dans la Guerre de 1812 : les Amérindiens.

c’était donc avant tout celui de la migration des autochtones devant la conquête des pionniers. Ce sur quoi le traité de Gand passa silence. «Chacun des deux belligérants avait ainsi sauvé la face et ils allaient désormais pouvoir vivre côte à côte dans une amitié qui ne s’est pas démentie depuis lors», […] «du côté américain, cependant, la guerre avait eu des effets tangibles, tout au moins sur l’éternel, mais mouvant front indien. Dans le Nord-Ouest la confédération de tribus organisée par Tecumseh avait été défaite et dispersée, et son chef tué (5 octobre 1813). Dans le Sud, les Indiens Creek, qui avaient répondu à l’appel de Tecumseh, avaient été, après plusieurs mois d’une lutte féroce, anéantis à la bataille de Talapoosa (mars 1814) par les milices du Tennessee que Jackson avait commandées avant de devenir le chef de l’armée régulière. Les survivants furent contraints de signer le traité en quelque sorte rituel par lequel ils cédaient aux Blancs presque tout leur territoire» (F. L. Schoell. ibid. p. 148). En un sens, s’il ne fut ni vainqueur ni vaincu entre Britanniques et Américains, il y eut un groupe qui fut littéralement battu dans la Guerre de 1812 : les Amérindiens. |

| USS Constitution capturant la Guerriere |

|

| Victoire anglaise de Queenston Heights |

Aujourd’hui, aux yeux des historiens, ce qui apparaît le plus paradoxale de la Guerre de 1812, c’est l’opposition entre la banalité des récriminations américaines et le grand bénéfice que les États-Unis tirèrent de cette needless war. L’historien français André Kaspi, auteur d’une synthèse sur l’histoire américaine, insiste à son tour sur les querelles économiques qui précédèrent la déclaration de guerre : «À partir de mai 1810 (Macon’s Bill No. 2), les États-Unis reprennent leur commerce avec la France et l’Angleterre, tout en déclarant que si la France abroge ses décrets qui instituent le blocus, les États-Unis boycotteront les importations britanniques. Napoléon fait un geste à l’endroit des Américains et en mars 1811 l’Angleterre ne peut plus exporter vers les États-Unis. L’année suivante, le président Madison entraîne son pays dans un conflit armé avec l’ancienne métropole. Sans doute est-ce pour en finir avec cette guéguerre économique, pour protester contre le recrutement forcé des Américains dans la marine britannique. Sans doute aussi parce qu’aux États-Unis ils sont nombreux ceux qui pensent que le Canada et la Floride devraient être annexés à l’Union et qu’il est temps de profiter des difficultés de l’Angleterre en Europe continentale. Sans doute enfin l’arrogance de la Grande-Bretagne est-elle devenue insupportable. Les Américains ont le sentiment que leur indépendance n’a toujours pas été acceptée par l’ancienne métropole. Il n’est pas étonnant que cette guerre anglo-américaine ait été baptisée la “deuxième guerre d’Indépendance”» (A. Kaspi. Les Américains, t. 1: Naissance et essor des États-Unis 1607-1945, p. 124). Voilà. Rien qu’une guégerre associée à un complexe d’Œdipe national où le fils libéré reviendrait hanté le Pater familias anglo-saxon. Et Kaspi de terminer : «À la réflexion, les

États-Unis ont obtenu mieux. L’Angleterre a compris que ces “damnés Yankees” méritent le respect, qu’il faut compter avec eux sur le continent américain et qu’au fond en dépit d’un vieux fond de méfiance, voire d’hostilité, inaugurerait entre les deux nations un “grand rapprochement”. Quant aux Américains, ils ont appris, depuis une trentaine d’années, à ne plus se sentir anglais. Au sein de leur immense pays dont la superficie a doublé par l’acquisition de la Louisiane, ils prennent conscience maintenant de leur force, démographique, économique, commerciale. En ce sens, l’année 1815 est peut-être plus importante que l’année 1783. Elle symbolise la fin du commencement et inaugure une autre période de l’histoire des États-Unis» (A. Kaspi. ibid. p. 125). Voilà qui est manifeste. En plaçant 1815 au-devant de 1783 (date du traité de Versailles qui reconnaissait l’indépendance des États-Unis), c’est peut-être en 1815 que les Américains finiront par fêter la Guerre de 1812?

États-Unis ont obtenu mieux. L’Angleterre a compris que ces “damnés Yankees” méritent le respect, qu’il faut compter avec eux sur le continent américain et qu’au fond en dépit d’un vieux fond de méfiance, voire d’hostilité, inaugurerait entre les deux nations un “grand rapprochement”. Quant aux Américains, ils ont appris, depuis une trentaine d’années, à ne plus se sentir anglais. Au sein de leur immense pays dont la superficie a doublé par l’acquisition de la Louisiane, ils prennent conscience maintenant de leur force, démographique, économique, commerciale. En ce sens, l’année 1815 est peut-être plus importante que l’année 1783. Elle symbolise la fin du commencement et inaugure une autre période de l’histoire des États-Unis» (A. Kaspi. ibid. p. 125). Voilà qui est manifeste. En plaçant 1815 au-devant de 1783 (date du traité de Versailles qui reconnaissait l’indépendance des États-Unis), c’est peut-être en 1815 que les Américains finiront par fêter la Guerre de 1812?Pour Howard Zinn, auteur d’une très «populaire» Histoire populaire des États-Unis, la Guerre de 1812 est entièrement absorbée par les guerres indiennes, dans lesquelles Jackson fit non seulement son profit thymotique, mais également des profits de terres, d’argent et d’esclaves. L’auteur de gauche ramène la Guerre de 1812 en une seule phrase: «[Jackson] devint un véritable héros au cours de la guerre de 1812, qui ne fut pas - quoi qu’en disent les manuels d’histoire - un simple réflexe de survie de la part de la jeune nation face à l’agrssivité des Anglais, mais une véritable guerre d’expansion vers la Floride, le Canada et les territoires indiens» (H. Zinn. Une histoire populaire des États-Unis, Marseille/Montréal, Agone/Lux, 2002, p. 151). Bref, la Guerre de 1812 marquerait le départ de l’impérialisme formel des américains, ce que concrétisent l’idéologie de la Manifest Destiny et la Guerre du Mexique de 1848.

Que conclure de ce survol de l’historiographie américaine? Tandis que l'historiographie britannique passait assez vite sur les causes économiques du conflit et se bornait à tirer un bilan de l'inutilité de cette guerre; pour sa part, l'historiographie américaine a développé, au cours du dernier siècle, une vision positive de la Guerre de 1812. Certes, les États-Unis ont peu gagné au traité de Gand, sinon le statu quo ante bellum, alors qu'ils auraient pu perdre beaucoup si Prevost et Ross avaient réussi à mettre à genoux le gouvernement de Washington, dont la capitale avait déjà été incendiée. Or les défaites britanniques ont non seulement éteintes les demandes anglaises, mais ont stimulé un nouveau sentiment national, un sentiment appelé à se dresser de plus en plus devant les forces régionales. Dans l'issue de la Guerre de 1812, on sent déjà poindre l'inexorable aporie devant mener à la Guerre civile, un demi-siècle plus tard. Ceci pourrait expliquer le sentiment trouble des Américains devant une Guerre qu'ils cherchent maintenant à minimiser dans la mémoire nationale. La Guerre d'Indépendance est de moins en moins une révolution américaine; les champs de bataille de la Guerre de Sécession ont recouverts les accrochages de 1812 et la terrible guerre avec le Mexique de 1848. Enfin, les guerres du XXe siècle, en particulier la Seconde Guerre mondiale, la Guerre de Corée et la Guerre du Vietnam ont fourni une épopée militaire refoulant dans l'insignifiance les défaites terrestres et l'humiliation de l'incendie de la résidence présidentielle qui, depuis l'époque, porte le nom de Maison-Blanche. L'image de l'Oncle Sam, qui devait progressivement succéder à celle de Brother Jonathan comme idiosyncrasie nationale et l'hymne américain sont tous des produits de cette Guerre de 1812, qui, ainsi, complètent l'œuvre inachevée de la Révolution américaine.

c) chez les Canadiens:

Nous voici rendu de plein pied sur le champ de l’historiographie canadienne. Après la Britannique et l’Américaine, que nous dit-elle de la Guerre de 1812; qu’évoque-t-elle à notre conscience celle que les principaux intéressés reconnaissent comme une needless war et que le gouvernement conservateur Harper est prêt à célébrer à coups de gros millions de dollars?

Il faut bien commencer par le commencement, et dans l’historiographie canadienne aussi bien que québécoise, le commencement, c’est François-Xavier Garneau. Garneau, qui avait 3 ans lorsque débuta la guerre, s’est informé auprès des sources britanniques et américaines de son temps. Le chapitre premier de son livre quatorze, des pages 491 à 544 du volume 2 de son Histoire du Canada (édition française de 1920), accorde donc une place très importante à cette guerre, contrairement aux historiens nationalistes actuels qui, suivant Jacques Lacoursière, minimisent l’importance de cette guerre dans l’histoire du Québec. Car c’est avant tout du point de vue des Canadiens-Français que Garneau écrit son récit. Il est le premier, parmi nos historiens choisis, à remarquer très tôt l’apparition d’une perplexité dans le cours de l’engagement américain, surtout après la violente propagande que les War Hawks avaient exercée sur la population des États-Unis. Garneau écrit ainsi, aussi philosophe qu’historien: «Le mobile des hommes d’aujourd’hui est surtout un intérêt froid et calculateur. C’est le seul des citoyens de la République américaine. La guerre du Canada, après la première ardeur passée, parut une spéculation hasardeuse. Aussi, craignant de trop s’aventurer, ce peuple marcha-t-il avec précaution; par suite la guerre de 1812 fut un ensemble d’escarmouches, où il se cueillit peu de lauriers des deux côtés. Engagée comme elle l’était en Europe, l’Angleterre résolut de se tenir d’abord sur la défensive en Amérique. Ce plan était le seul du reste qu’elle pût suivre avec les forces dont elle disposait. L’immensité de la frontière

coloniale rendait sa situation d’autant plus difficile que le Saint-Laurent est fermé l’hiver par les glaces, et que la partie de son territoire que baigne l’Océan était séparée du Canada par des forêts et de vastes territoires inhabités. Le courage des colons et le peu de secours qu’elle pourrait leur envoyer devaient former la principale barrière» (F.-X. Garneau. Histoire du Canada, t. 2, Paris, Librairie Félix Alcan, 1920, p. 495) Garneau situe ici le conflit dans son contexte géographique proprement nord-américain (l’hiver, le faible taux démographique, les communications difficiles) et diminue l’argument américain de «l’agressivité» britannique, qui se situait peut-être à Londres mais ni à Québec ni à York. C’est donc bien une guerre défensive dans laquelle vont s’engager les Canadiens en 1812. Avec résignation mais fermement, le gouverneur George Prevost et les députés de l’Assemblée législative recrutèrent les miliciens essentiels à la protection du territoire de la colonie britannique. Le clergé se mobilisa pour encourager les paroissiens à soutenir le gouvernement. Garneau insiste: «Les dispositions militaires prises en Canada furent entièrement des moyens de défensive. La tâche paraissait plus difficile qu’elle ne l’était en réalité, car le gouvernement de Washington allait conduire toute cette guerre avec l’inexpérience et la timidité d’un état-major bourgeois. Les efforts de la République, durant la guerre de 1812, se perdirent dans une multitude de petits chocs, sur une frontière de trois à quatre cents lieues, et il est difficile de dire ce qu’elle attendait de cette tactique» (F.-X. Garneau. ibid. p. 502). Nous retrouvons ici l’étrange stratégie soulignée par Maurois.

coloniale rendait sa situation d’autant plus difficile que le Saint-Laurent est fermé l’hiver par les glaces, et que la partie de son territoire que baigne l’Océan était séparée du Canada par des forêts et de vastes territoires inhabités. Le courage des colons et le peu de secours qu’elle pourrait leur envoyer devaient former la principale barrière» (F.-X. Garneau. Histoire du Canada, t. 2, Paris, Librairie Félix Alcan, 1920, p. 495) Garneau situe ici le conflit dans son contexte géographique proprement nord-américain (l’hiver, le faible taux démographique, les communications difficiles) et diminue l’argument américain de «l’agressivité» britannique, qui se situait peut-être à Londres mais ni à Québec ni à York. C’est donc bien une guerre défensive dans laquelle vont s’engager les Canadiens en 1812. Avec résignation mais fermement, le gouverneur George Prevost et les députés de l’Assemblée législative recrutèrent les miliciens essentiels à la protection du territoire de la colonie britannique. Le clergé se mobilisa pour encourager les paroissiens à soutenir le gouvernement. Garneau insiste: «Les dispositions militaires prises en Canada furent entièrement des moyens de défensive. La tâche paraissait plus difficile qu’elle ne l’était en réalité, car le gouvernement de Washington allait conduire toute cette guerre avec l’inexpérience et la timidité d’un état-major bourgeois. Les efforts de la République, durant la guerre de 1812, se perdirent dans une multitude de petits chocs, sur une frontière de trois à quatre cents lieues, et il est difficile de dire ce qu’elle attendait de cette tactique» (F.-X. Garneau. ibid. p. 502). Nous retrouvons ici l’étrange stratégie soulignée par Maurois.Comme l’expérience de 1775 l’avait enseignée, la rivière Richelieu avait de bonnes chances de servir à nouveau de voie de pénétration aux armées américaines. Aussi, les corps de milices s’organisèrent-ils à la frontière du lac Champlain. «Cependant les Américains montraient sur cette

frontière, comme sur celle du Haut-Canada, beaucoup d’hésitations dans leurs mouvements. Il n’y avait encore eu que de petites escarmouches, lorsque le général Dearborn sembla enfin vouloir s’ébranler. Salaberry, qui commandait nos avant-postes, s’était fortifié à la rivière Lacolle. Le matin du 20 novembre (1812), avant le jour, une de ses gardes avancées fut assaillie par quatorze cents fantassins et quelques cavaliers, qui avaient traversé la rivière par deux gués à la fois; mais en voulant envelopper cette garde, les ennemis se fusillèrent entre eux dans l’obscurité, ce qui détermina aussitôt leur retraite. Dès que la nouvelle de cette attaque parvint à Montréal, le colonel Deschambault eut ordre de traverser le fleuve à Lachine et de marcher au village d’Acadie avec les milices de la Pointe-Claire, de la rivière du Chêne, de Vaudreuil et de la Longue-Pointe; une partie de celles de la ville de Montréal était passé à Longueuil et à Laprairie; toute la milice du district était déjà sur pied, prête à courir aux points menacés. Soit que Dearborn fût intimidé par ces mouvements, soit qu’il n’entrât point dans ses plans d’envahir alors le Canada, il se retira dans ses quartiers de Plattsburg et de Burlington, sur le lac Champlain, pour y passer l’hiver» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 507-508). L’impréparation des troupes américaines et la position défensive prise par les forces canadiennes pose l’essentiel de la dynamique des combats qui s’étireront jusqu’en 1814.

frontière, comme sur celle du Haut-Canada, beaucoup d’hésitations dans leurs mouvements. Il n’y avait encore eu que de petites escarmouches, lorsque le général Dearborn sembla enfin vouloir s’ébranler. Salaberry, qui commandait nos avant-postes, s’était fortifié à la rivière Lacolle. Le matin du 20 novembre (1812), avant le jour, une de ses gardes avancées fut assaillie par quatorze cents fantassins et quelques cavaliers, qui avaient traversé la rivière par deux gués à la fois; mais en voulant envelopper cette garde, les ennemis se fusillèrent entre eux dans l’obscurité, ce qui détermina aussitôt leur retraite. Dès que la nouvelle de cette attaque parvint à Montréal, le colonel Deschambault eut ordre de traverser le fleuve à Lachine et de marcher au village d’Acadie avec les milices de la Pointe-Claire, de la rivière du Chêne, de Vaudreuil et de la Longue-Pointe; une partie de celles de la ville de Montréal était passé à Longueuil et à Laprairie; toute la milice du district était déjà sur pied, prête à courir aux points menacés. Soit que Dearborn fût intimidé par ces mouvements, soit qu’il n’entrât point dans ses plans d’envahir alors le Canada, il se retira dans ses quartiers de Plattsburg et de Burlington, sur le lac Champlain, pour y passer l’hiver» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 507-508). L’impréparation des troupes américaines et la position défensive prise par les forces canadiennes pose l’essentiel de la dynamique des combats qui s’étireront jusqu’en 1814.C’est alors que l’essentiel de la force de pénétration américaine se déplaça vers les Grands Lacs et par le fait même, le Haut-Canada. Ce sont ces événements que le gouvernement conservateur a en tête lorsqu’il entend célébrer le bicentenaire. Le lac Érié, le lac Ontario devinrent des lacs de batailles, comme le général Harrison et ses officiers